Das sind die Zwergbärblinge der Gattung Paedocypris. Bevor wir uns diesen Miniatur-Fischchen ausführlich widmen, sei ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit gestattet.

Die Gattung Paedocypris ist noch verhältnismäßig jung. Sie wurde erst im Jahr 2006 aufgestellt. Davor hielt man selbstverständlich andere Arten für die kleinsten Fische der Welt. In alten Aquarienbüchern kann man noch lesen, die Männchen des Zwergkärpflings (Heterandria formosa) könnten diesen Titel für sich beanspruchen. Sie werden nämlich maximal nur etwa 2 cm lang und bleiben damit deutlich kleiner als die bis zu 3,5 cm langen Weibchen. Aber heutzutage sind 2 cm nicht mehr wirklich konkurrenzfähig, wenn es um Rekorde für kleinwüchsige Fische geht. Mit solchen Längen landet man kaum noch in den Top 100!

Männchen des Zwergkärpflings, Heterandria formosa.

Über die Frage, welche Art der kleinste Fisch der Welt sei, wurde schon viel spekuliert. Es ist auch nicht einfach, eine objektive Methode zu erdenken, um das herauszufinden. Fische wachsen zeitlebens. Darum ist es grundsätzlich kompliziert, verlässliche Größenangaben bei Fischen zu machen. Bei den Zwergkärpflingen gibt es, wie bei den meisten Lebendgebärenden, klein- und großwüchsige Männchen. Das ist bei diesen Tieren genetisch bedingt. In der aquaristischen Literatur wird zudem gewöhnlich die Totallänge, also mit Flossen angegeben. Das ist im Extremfall sehr irreführend, denn viele Fischarten haben verlängerte Flossenstrahlen, man denke nur an den Schwertträger. Ein Männchen mit körperlangem Schwert ist da keine Seltenheit, aber die Totallänge, also von Schnauzenspitze bis Ende des Schwertes als Größe anzugeben, ist wenig sinnvoll.

Also: es wird grundsätzlich die Standardlänge zugrunde gelegt, wenn es um den kleinsten Fisch der Welt geht, nicht die Totallänge.

Einer der kleinsten regelmäßig im Aquarium gepflegte Fisch ist aber tatsächlich ein Lebendgebärender, nämlich der Teddy-Zwergkärpfling, Neoheterandria elegans, jedenfalls das Männchen. Unbestritten sind sie kleinsten, regelmäßig im Aquarium gepflegten Lebendgebärenden Zahnkarpfen. Männchen werden etwa 1-2 cm lang, Weibchen bis zu 3 cm, meist aber um 2 cm. Dagegen wirkt der Eigentlichen Zwergkärpfling, Heterandria formosa, relativ groß (s.o), zumal er kompakter gebaut ist.

Der Teddy-Zwergkärpfling stammt aus Kolumbien und hat es mit 24-28°C gerne kuschelig warm. Ansonsten haben die Tierchen keine hohen Pflegeansprüche, die selbst Anfänger gut erfüllen können. Die Wasserwerte (Härte, pH etc.) spielen kaum eine Rolle, gefressen wird alles, was in das kleine Mäulchen passt. Zudem ist die Art vollkommen friedlich.

Die Weibchen beider Zwergkärpflinge bekommen in einer Wurfperiode täglich nur 1-2 Jungtiere, das aber über mehrere Tage hinweg. Man sollte sie darum nicht in Ablaichkästen setzen, sondern in dicht bepflanzte, kleine Extra-Aquarien, aus denen man täglich die Jungtiere absammelt und in ein Aufzuchtaquarium überführt.

Männchen (oben) und Weibchen des Teddykärpflings Neoheterandria elegans

Aus wissenschaftlicher Sicht hielt man bis zur Entdeckung von Paedocypris die auf den Philippinen heimische Zwerggrundel Pandaka pygmaea, die Albert Herre 1927 beschrieb, für den kleinsten Fisch der Welt. Auch hier ist es das Männchen, das so klein ist, nämlich nur 0,9 cm! Weibchen können 1,5 cm lang werden. Der Status dieser Art ist nicht völlig klar, sie scheint durch Umweltzerstörung am ursprünglichen Typusfundort ausgestorben zu sein, wird aber in jüngerer Zeit aus verschiedenen Teilen der Welt gemeldet: Bali, Sulawesi und Singapur. Aufgrund der neueren Funde wurde die Maximalgröße der Männchen nach oben korrigiert, nämlich auf 1,1 cm. Es bedarf wohl noch einiger Forschungsarbeit, um diese Geschichte befriedigend aufzuklären. Pandaka-Grundeln (es gibt 7 akzeptierte und einige unbeschriebene Arten) sind eng mit den aquaristisch gut bekannten Goldringelgrundeln (Brachygobius) verwandt. Pandaka sind aber salztoleranter und kommen zumindest zeitweise wohl auch im Meer vor, was die weite Verbreitung erklären kann. Sie sind auch eher freischwimmend unterwegs und weniger bodengebunden als Goldringelgrundeln. Pandaka pygmaea wurde möglicherweise schon einmal lebend importiert, im Band 2 des Aquarien-Atlas gibt es ein Portrait der Art (Seite 1094/1095 unten). Allerdings wird das Importjahr 1958 mit Fragezeichen versehen und das Bild von Aaron Norman (1929-2011) zeigt zwar zweifellos eine Pandaka-Art, aber ob es sich tatsächlich um P. pygmaeus handelt, sei einmal dahingestellt. Rein optisch unterscheidet sich das Tierchen jedenfalls nicht von P. rouxi, die ich vor einigen Jahren kennenlernen durfte. Diese Art kommt in Indonesien, Papua-Neuginea (inkl. vorgelagerter Inseln) und wohl auch in Australien vor und wird 10-12 mm lang.

Pandaka rouxi

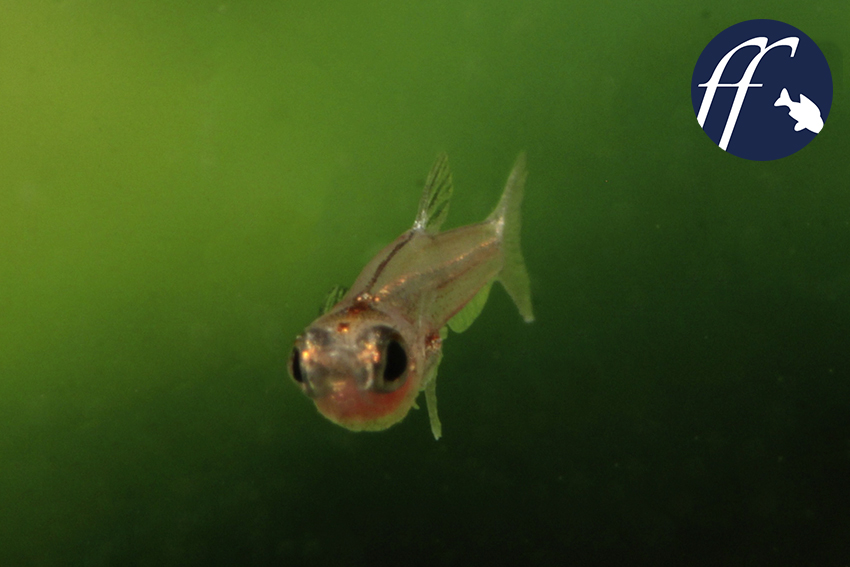

Genug aus der Historie, zurück in die Gegenwart und zu den aktuell kleinsten Fischen der Welt: Paedocypris.

Es gibt drei wissenschaftlich beschriebene Arten dieser Zwerge, zwei kommen von Borneo und eine von Sumatra und einer vorgelagerten Insel. Es sind: Paedocypris carbunculus (Kalimantan Tengah, Borneo), P. micromegethes (Sarawak, Borneo) und P. progenetica (Sumatra und Bintan). Nach ihrer Entdeckung in den 1990er Jahren glaubte man, es handele sich sogar um die kleinsten Wirbeltiere überhaupt, allerdings wird dieses Attribut gegenwärtig dem Frosch Paedophryne amauensis zugesprochen. Fische wachsen zeitlebens. Darum ist es grundsätzlich kompliziert, verlässliche Größenangaben bei Fischen zu machen. In der aquaristischen Literatur wird zudem gewöhnlich die Totallänge, also mit Flossen angegeben. Das ist im Extremfall sehr irreführend, denn viele Fischarten haben verlängerte Flossenstrahlen, man denke nur an den Schwertträger. Ein Männchen mit körperlangem Schwert ist da keine Seltenheit, aber die Totallänge, also von Schnauzenspitze bis Ende des Schwertes als Größe anzugeben, ist wenig sinnvoll.

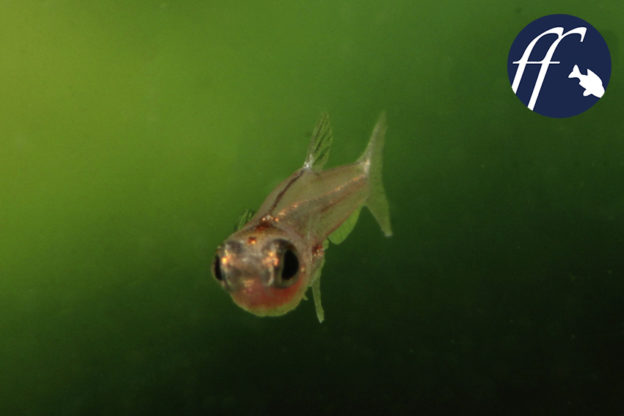

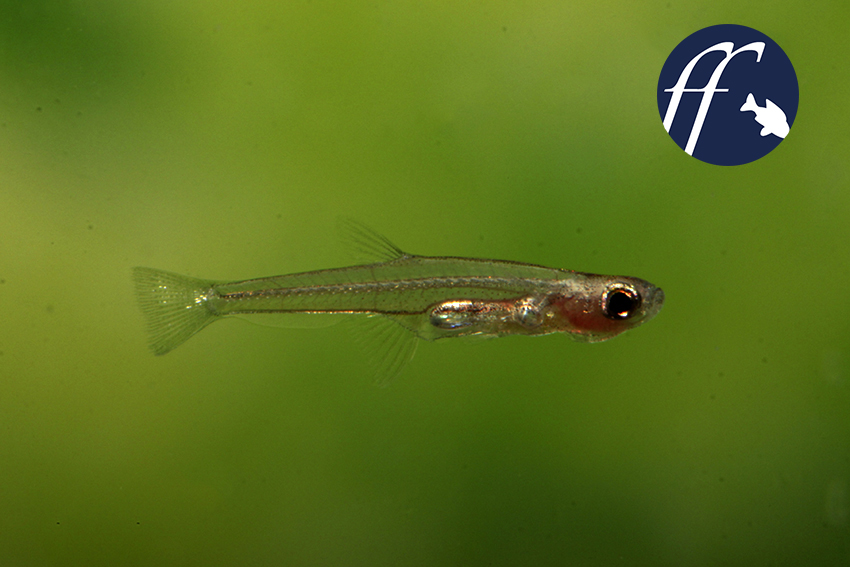

Das kleinste geschlechtsreife Weibchen von Paedocypris progentica, das wissenschaftlich vermessen wurde, war 7,9 mm lang, das kleinste geschlechtsreife Männchen 8,2 mm. Die Maximallänge des Frosches liegt bei 7-8 mm. Männchen der Art Paedocypris progenetica werden maximal 9,8 mm, Weibchen 10,3 mm lang (alle Angaben sind Standardlänge ohne Schwanzflosse).

Paedocypris progenetica ist unbestritten der kleinste Fisch überhaupt. Diese Art und der ein wenig größere P. micromegethes sind oft farblos durchsichtig, aber P. progenetica erscheint oft auch rötlich. Die beigefügten Bilder zeigen, dass bei den Tieren rote Farbzellen am Körper vorhanden sind. P. micromegethes ist, wie die Bilder von Michael Lo zeigen, die er bei Sibu (Sarawak) aufnahm, ebenfalls rötlich (siehe http://pitcherplants.proboards.com/thread/5968). Auch P. carbunculus ist oft kräftig rot gefärbt.

Eine Paedocypris-Art, nämlich P. carbunculus, wird auch manchmal im Aquarium gepflegt und sogar gezüchtet!

In einer sehr schönen Arbeit haben Oliver Perrin und Peter Beyer das Ablaichverhalten von Paedocypris carbunculus in der Datz dokumentiert, das muss hier nicht ausführlich wiederholt werden. Nur in aller Kürze: Die Männchen von Paedocypris besetzen Mini-Reviere unterhalb von Blättern. Ähnlich wie weibliche Keilfleckbärblinge stellen sich in diesem Fall die Männchen bäuchlings nach oben unter das Blatt und warten in dieser Stellung auf das Weibchen. Die Eier werden an die Blattunterseite angeheftet. Das Männchen hat eine spezielle Struktur am Bauch, so genannte verhornte Polster (engl. “keratinized pads”) und besonders geformte Bauchflossen. Man nimmt an, dass beide Besonderheiten etwas mit dem Fortpflanzungsverhalten zu tun haben, aber was genau, das weiß man noch nicht. Zusätzlich verfügen die männlichen P. carbunculus über die Fähigkeit, Leuchtsignale auszusenden, die im natürlichen Lebensraum, dem tiefbraunen Schwarzwasser, sicher eine wichtige Rolle bei der optischen Partnererkennung spielen.

Dort, wo Paedocypris vorkommen, sind sie häufig und Individuenreich. Dass sie erst so spät entdeckt wurden, liegt an der geringen Größe, man hielt sie früher schlicht immer für unbestimmbare Jungtiere anderer Arten. Das besagt auch der wissenschaftliche Gattungsname: Paedocypris bedeutet „kindlicher Karpfen“.

Ich konnte vor einiger Zeit einige Exemplare von Paedocypris ergattern. Welche Art es ist? Das ist schwer zu sagen, denn ich weiß nicht, wo sie gesammelt wurden. Das sicherste Unterscheidungsmerkmal der Arten ist die Anordnung der Farbzellen (Chromatophoren) entlang der Rückenlinie. Bei P. progenetica bilden sie eine massive Linie, bei P. micromegethes eine dünn gesprenkelte Linie und bei P. carbunculus eine aus drei parallelen Reihen gebildete Linie. Am ähnlichsten ist die Ausprägung der Rückenlinie meiner Tiere zu P. progenetica.

Die Tiere sind gar nicht so übermäßig empfindlich, aber solche zarten Fische dürfen niemals mit der Luft in Berührung kommen! Das hat alleroberste Priorität und ist wichtiger als die Wasserzusammensetzung. Man muss also darauf achten, dass die Tierchen zu keinem Zeitpunkt ihres Transportes mit dem Netz gefangen und aus dem Wasser gehoben werden; stattdessen muss man sie mit einer Fangglocke oder einem Becher umsetzen. Die Ernährung erfolgt mit Artemia-Nauplien, feinstem Trockenfutter, Rädertierchen etc. In der Natur werden Futterpartikel im Größenbereich von 60-500 µm gefressen. Zur Zucht muss das Wasser extrem weich und ziemlich sauer sein, pH um 4,5.

Wie mir Peter Beyer mitteilte, gelang es bislang noch nicht, die Tierchen über die dritte Generation zu bringen, ein Phänomen, das wir aus leidvoller Erfahrung mit diversen Lebendgebärenden Zahnkarpfen kennen. Aufgrund der Biotopbeschreibungen – zumindest die Wohngewässer von P. carbunculus sind stets der Sonne ausgesetzt – liegt das vermutlich an Mangel an UV-Licht. Es ist jedenfalls einen Versuch wert, das Paedocypris-Becken mit Lampen mit UV-Anteil, so wie man sie für Reptilienhaltung ja überall kaufen kann, zu beleuchten.

Frank Schäfer

Literatur:

Britz, R. & M. Kottelat (2008): Paedocypris carbunculus, a new species of miniature fish from Borneo (Teleostei: Cypriniiformes: Cyprinidae). Raffles Bulletin of Zoology v. 56 (no. 2): 415-422.

Kottelat, M., R. Britz, H. H. Tan & K.-E. Witte (2006): Paedocypris, a new genus of southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism, comprises the world’s smallest vertebrate. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section B (Biology) 273: 895-899

Perrin, O. & P. Beyer (2008a): Das komplexe Liebesleben des “Roten Paedocypris” von Borneo I. Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift, 61 (1): 24–29.

Perrin, O. & P. Beyer (2008b): Das komplexe Liebesleben des “Roten Paedocypris” (Schluss). Die Aquarien- und Terrarienzeitschrift, 61 (2): 29–31.

Und mehr über alle Arten der Zwergbärblinge finden Sie im Bookazine No 2: https://www.aqualog.de/news-bookazine/

Anzeige