Auf den ersten Blick halten viele Menschen den Para-Kärpfling (Micropoecilia parae) für einen Guppy. Mit Guppys ist der Para-Kärpfling allerdings nur sehr weitläufig verwandt. Die beiden Arten lassen sich nicht kreuzen und stellen unterschiedlichen Entwicklungslinien dar.

Micropoecilia parae oder Poecilia parae?

In der aquaristischen und auch der wissenschaftlichen Literatur findet man den Para-Kärpfling in den beiden Gattungszuordnungen. Poecilia im weiteren Sinne ist eine artenreiche Gattung. Ihre gegenwärtige Klassifizierung beruht auf rein anatomischen Untersuchungen aus dem Jahr 1963 (Rosen & Bailey). Seither wurden die über 100 nominellen Arten, die gelegentlich schon zu Poecilia gestellt wurden, nicht wieder in einer umfassenden Revision vergleichend untersucht. Weil Poecilia so artenreich ist, wurden schon 1963 Untergattungen aufgestellt, um die Vielfalt etwas zu unterteilen. Im Grunde genommen ist eine Untergattung Blödsinn. Denn entweder gehören alle in einer Gattung zusammengefassten Arten zu EINER Entwicklungslinie – dann gibt es auch keine sinnvollen Untergattungen. Oder aber innerhalb eines engeren Verwandtschaftskreises sind unterschiedliche Entwicklungslinien klar erkennbar. Dann kann man sie auch als Gattung definieren. Aber 1963 wurde Wissenschaft noch anders betrieben als heutzutage. So gab es also die Untergattungen Poecilia s. str. (= sensu strictu, also im engeren Sinne), dazu Lebistes, Pamphorichthys und Limia. Guppys stellte man zu Lebistes, die Arten, die wir heute als Micropoecilia kennen – es sind dies aktuell die mehrheitlich anerkannten M. bifurca, M. branneri, M. minima, M. parae, M. picta, M. sarrafae und M. waiapi plus die derzeit als Synonyme eingestuften M. amazonica und M. heterista – zu Poecilia. Untergattungen werden in der zoologischen Nomenklatur in Klammern dem Gattungsnamen nachgesetzt. Der Para-Kärpfling hieß demnach bei Rosen & Bailey Poecilia (Micropoecilia) parae Eigenmann, 1894. Heutzutage besteht aus den oben genannten Gründen eine Tendenz, Untergattungen grundsätzlich als eigenständige, vollwertige Gattungen zu betrachten oder sie komplett zu verwerfen. Aufgrund der vielen eigentümlichen Gemeinsamkeiten, die Micropoecilia auch gerade aus aquaristischer Sicht aufweisen (Verhalten allgemein, Balzverhalten im Speziellen, Züchtbarkeit und anderes), besteht unter den Menschen, die sich näher mit ihnen befassen und befasst haben, eine mehrheitliche Tendenz, Micropoecilia als volle Gattung zu sehen.

Der Para-Kärpfling

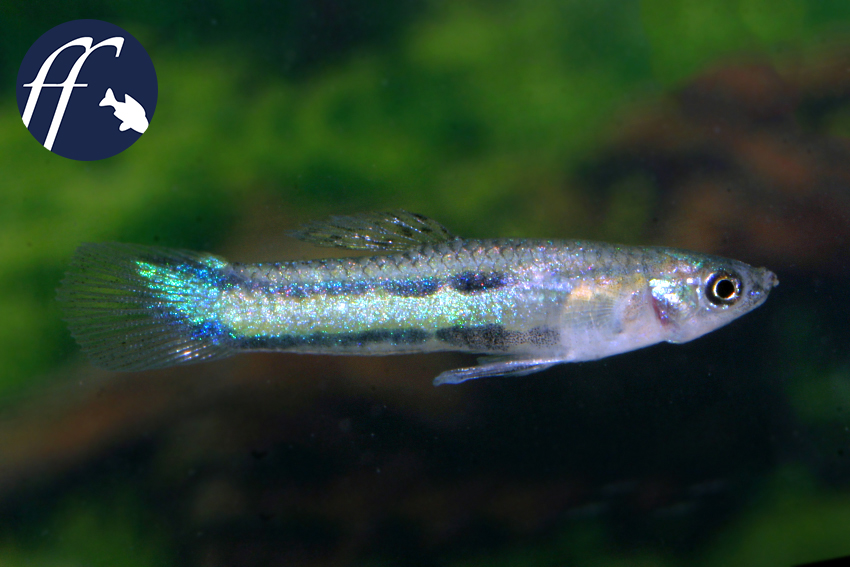

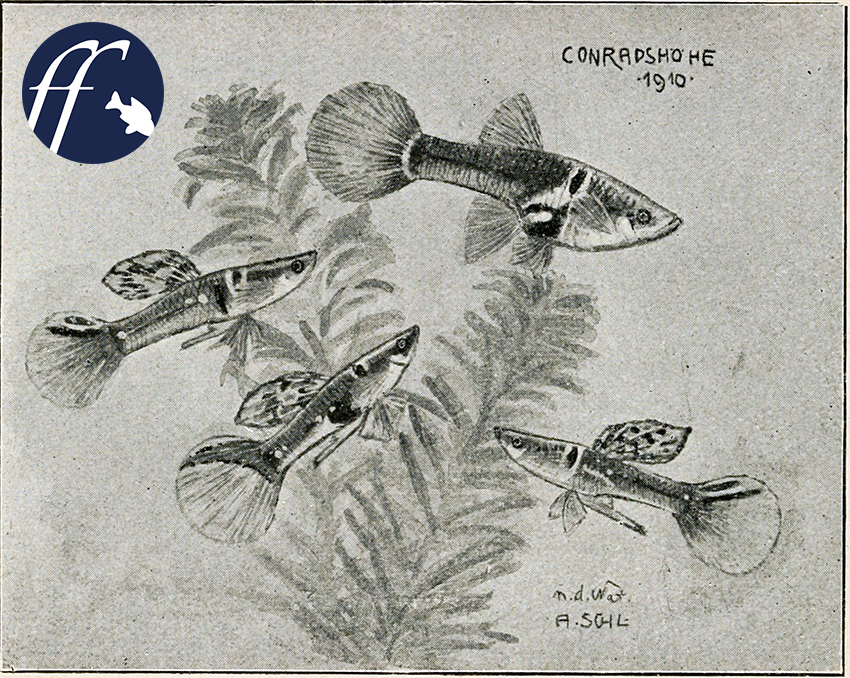

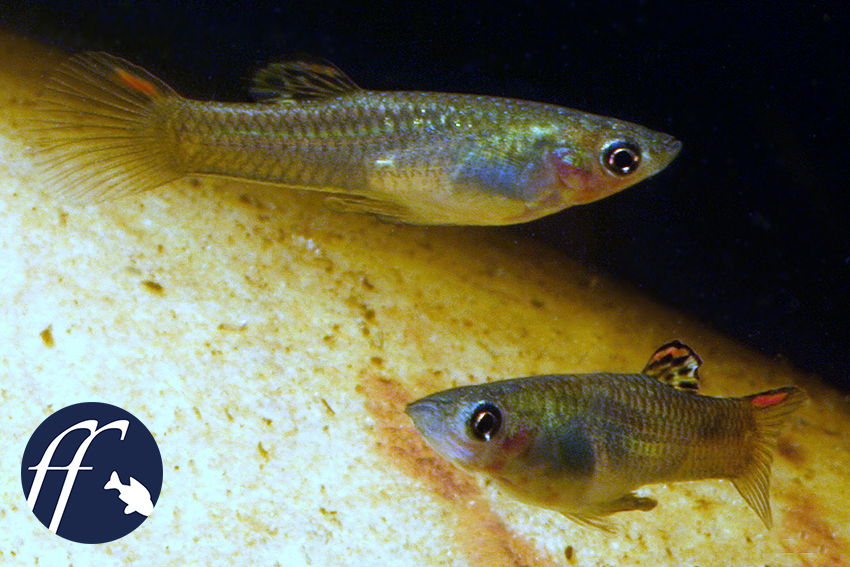

Der Para-Kärpfling kommt in der Natur in mehreren, extrem unterschiedlich aussehenden Varianten vor. Sie sehen so unterschiedlich aus, dass sie sogar wissenschaftlich als verschiedene Arten beschrieben wurden. Die in Guyana häufigste Form ist der Para-Kärpfling mit einem Muster aus senkrechten Streifen auf den Seiten. Die zweite Form hat zwei dunkle, waagerechte Bänder auf den Flanken. Sie wurde als M. melanzona wissenschaftlich beschrieben. Die dritte Form aus Guyana konnte in freier Wildbahn noch nicht als erwachsener Fisch nachgewiesen werden. Sie ist völlig farblos bis auf einen kleinen Schulterfleck. Man bezeichnet diese Form auch als „immaculata“-Form. Dann gibt es auch noch eine Variante, die einen großen runden Fleck auf der Flanke und auf dem Schwanzstiel hat; sie wurde in Französisch Guyana im Fleuve Approuage nahe bei Régina gefunden. Die Lebendfärbung der eigentlichen Para-Kärpflinge aus Brasilien (Bundesstaat Para) ist bislang nur sehr unzureichend dokumentiert. Sie haben wohl meist einen komma-förmigen Fleck auf dem Vorderrücken. 1910 wurden solche Para-Kärpflinge für die Aquaristik importiert und abgebildet, zunächst unter dem Synonym M. amazonica. Auch aus Guyana sind so aussehende M. parae bekannt, z.B. aus der Nähe von Georgetown (Einzug des Demera River). Allen Varianten – außer „immaculata“ – ist gemeinsam, dass sie in der oberen Schwanzflossenhälfte einen dunkel eingerahmten keilförmigen Fleck haben. Bei der ähnlichen, oft gemeinsam mit M. parae vorkommenen Art M. picta ist dieser Fleck fast immer rund; M. picta hat aber abgesehen davon auch einen anderen Körperbau, ist viel gedrungener als M. parae.

Von der „parae“-Form aus Guyana und der „melanzona“-Form gibt es jeweils vier Farbvarianten, nämlich solche mit roter, gelber, blauer und silberner Grundfärbung. Junge, gerade geschlechtsreife Männchen aller Farbformen sehen wie die „immaculata“-Form aus. Erst mit zunehmendem Alter entwickelt sich die Färbung. Während, wie gesagt, in der Natur noch nie ausgewachsene „immaculata“-Männchen gefunden wurden, kommen ausgewachsene „parae“-Männchen und ausgewachsene „melanzona“-Männchen aller Farben in der Natur gemeinsam vor. Dass es überhaupt ausgewachsene „immaculata“-Männchen geben kann, weiß man nur, weil sich unter mitgebrachten jungen Wildfängen (die ja alle noch wie „immaculata“ aussehen), einige Tiere niemals ausfärbten. Die Weibchen des Para-Kärpflings sehen übrigens überall gleich aus.

Im Labor zeigten Nachzuchtexperimente eindeutig, dass die Färbung der männlichen Jungtiere vom Männchen vererbt wird. Micropoecilia parae verfügt, genau wie wir Menschen, über Y-Chromosomen im männlichen Geschlecht. Die Codierung für die Färbung wird offensichtlich über das Y-Chromosom vererbt. Verpaart man z.B. ein rotes „melanzona“-Männchen mit einem jungfräulichen Weibchen, so sind die Söhne allesamt vom Typ „rote melanzona“. Verpaart man das gleiche Weibchen anschließend z.B. mit einem gelben „melanzona“, so sind die Söhne allesamt „gelbe melanzona“. Alle Farbvarianten, einschließlich „immaculata“, sind, soweit man das bislang untersuchen konnte, zu 100% reinerbig was die Färbung im männlichen Geschlecht angeht.

Nun fragt man sich natürlich nach dem Sinn dieser Vielfarbigkeit. Gibt es vielleicht weibliche Preferenzen? Oder bestimmen, wie beim Guppy, die Fressfeinde, welche Farbvariante sich zahlenmäßig durchsetzt? Besteht bezüglich der Lebenstüchtigkeit bei den Farbvarianten ein Unterschied? Bislang kann man auf keine dieser Fragen befriedigende Antworten geben. Man weiß zwar, dass in Auswahltests die Weibchen manchen „melanzona“-Typen den Vorzug geben, aber das steht im Widerspruch zu der Tatsache, dass in der Natur die „parae“-Typen klar in der Mehrzahl sind.

Schwierige Zucht

Leider ist der Para-Kärpfling aquaristisch ein ausgesprochener Problemfisch, wie übrigens alle Micropoecilia-Arten mit Ausnahme von manchen M. picta-Stämmen. Es ist noch nie gelungen, stabile Aquarienpopulationen dieser Art aufzubauen. Die Ursache dafür ist unbekannt. Wildfänge machen keinerlei nennenswerte Schwierigkeiten, sie sind vital, balzen, bekommen Junge und werden ziemlich alt, über zwei Jahre, was recht ordentlich für einen kleinen Lebendgebärenden Zahnkarpfen ist. Aber von Generation zu Generation werden die Tiere schwächlicher, wachsen die Jungtiere schlechter heran und spätestens nach der dritten oder vierten Generation ist Schluss. In Südostasien, wo die Tiere gezüchtet werden, die gegenwärtig im Zoofachhandel zu erwerben sind, hält man die Tiere in Freilandteichen. Dort hat man die Probleme nicht. Allerdings sind M. parae wenig produktiv, meist werden deutlich unter 10 Jungtiere pro Wurf abgesetzt. Das macht die Fische natürlich vergleichsweise teuer und so sind sie aquaristisch stets vom Aussterben bedroht, denn für „Otto Normalaquarianer“ gibt es kaum Gründe, einen teuren Para-Kärpfling einem deutlich billigeren und ebenso bunten Guppy vorzuziehen. Ohne stetige Nachfrage gibt keine kommerzielle Zucht, das ist ein ökonomisches Grundgesetz!

Es deutet manches darauf hin, dass UV-Licht ein wichtiger Faktor für die erfolgreiche Zucht von Micropoecilia über Generationen darstellt. Jedenfalls sind Versuche, das Micropoecilia-Aquarium (dann natürlich ohne Deckscheibe!) mit Lampen mit UV-Anteil zu beleuchten, wie sie für die Reptilienhaltung produziert werden, recht vielversprechend verlaufen. Andere Thesen gehen davon aus, dass es bestimmte hochgradig ungesättigte Fettsäuren sind, deren Fehlen im Futter der Micropoecilia zu den geschilderten Problemen führt. In Gesprächen mit Züchtern und Futtermittelherstellern deuteten diese jedenfalls an, dass sie mit diesen Fettsäuren als Futterzusatz keine Probleme bei der zucht mehr hätten. Aber die Fettsäuren sind ausgesprochen teuer und bislang wurden m. W. keine wissenschaftlich einwandfreien Publikationen veröffentlicht, aus denen hervorginge, dass die Fettsäuren das Zuchtproblem wirklich lösen.

Ähnliche Schwierigkeiten gibt es übrigens auch bei den herrlichen Hochflosser-Mollies (Poecilia latipinna, P. kykesis und P. velifera), deren Zucht über Generationen in geschlossenen Aquariensystemen (also ohne zeitweiligen Aufenthalt im Freiland mit direkter, ungefilterter Sonneneinstrahlung) allergrößte Schwierigkeiten macht, wogegen diese Fische (zumindest P. latipinna und P. velifera, der dem Segelkärpfling äußerst ähnliche P. kykesis wurde m.W.noch nie in der Aquakultur eingesetzt) in den Teichen in Südostasien zu abertausenden und seit Jahrzehnten erfolgreich gezüchtet werden.

Glücklicherweise ist der Para-Kärpfling in der Natur ein Kulturfolger und ausgesprochen häufig. Man findet ihn zuverlässig in wenig appetitlichen Lebensräumen, nämlich schlammigen Pfützen im Bereich von Abwasser-Ausläufen; das Wasser ist in Küstennähe oft brackig. Es werden dort, je nach Tidenstand, Leitwerte zwischen 80 und 2550 µS/cm und pH-Werte zwischen 6,8 und 7,4 gemessen. Aber Para-Kärpflinge sind anpassungsfähig und man konnte sie auch schon in sehr weichem, tief dunkelbraunen Wasser mit saurem pH-Wert um 5 nachweisen. Leider gibt es weder in Brasilien noch in den Guyana-Ländern, der Heimat des Para-Kärpflings, kommerzielle Exporteure dieses Fisches. So bleibt vorerst nur zu hoffen, dass möglichst viele Aquarianer auch ohne Zuchtabsichten die in Asien gezüchteten Tiere dieser ebenso hübschen wie interessanten Art kaufen, damit die asiatischen Züchter ihre Bemühungen nicht aufgrund mangelnder Nachfrage einstellen. Und wer weiß? Vielleicht gelingt es ja Ihnen, lieber Leser, einige der offenen Fragen zu dem hübschen Fischchen zu beantworten?

Frank Schäfer

Anzeige

Pingback: Blog Fische – aquaterra70