1949 stellte W. Ladiges in der Fachzeitschrift “Wochenschrift für Aquarien- und Terrarienkunde” in dem Aufsatz “Drei unbestimmte Neuheiten” einen neuen Zwergsalmler vor, den er ein Jahr später formell als Microbrycon cochui wissenschaftlich beschrieb.

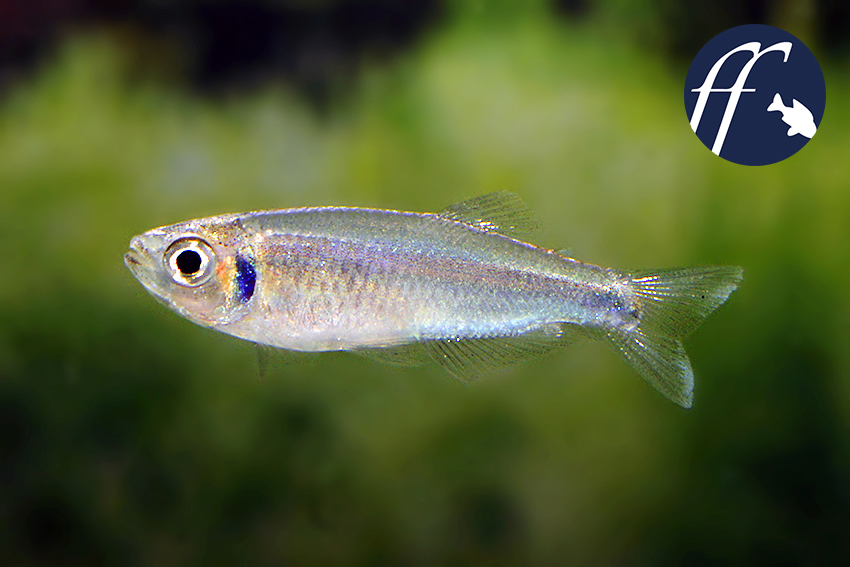

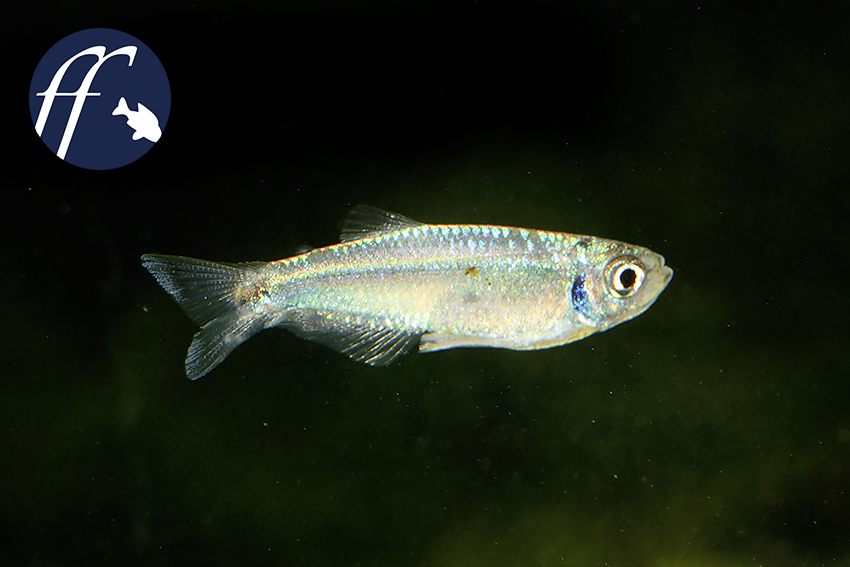

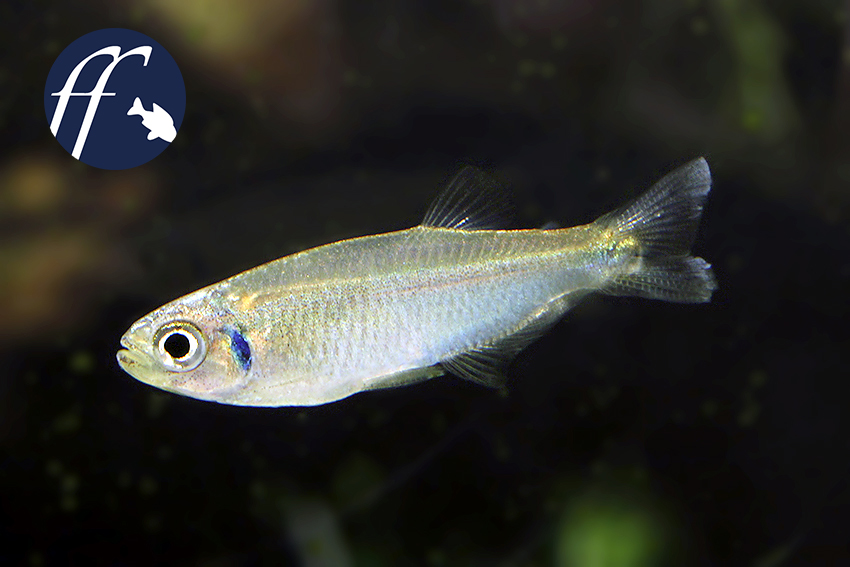

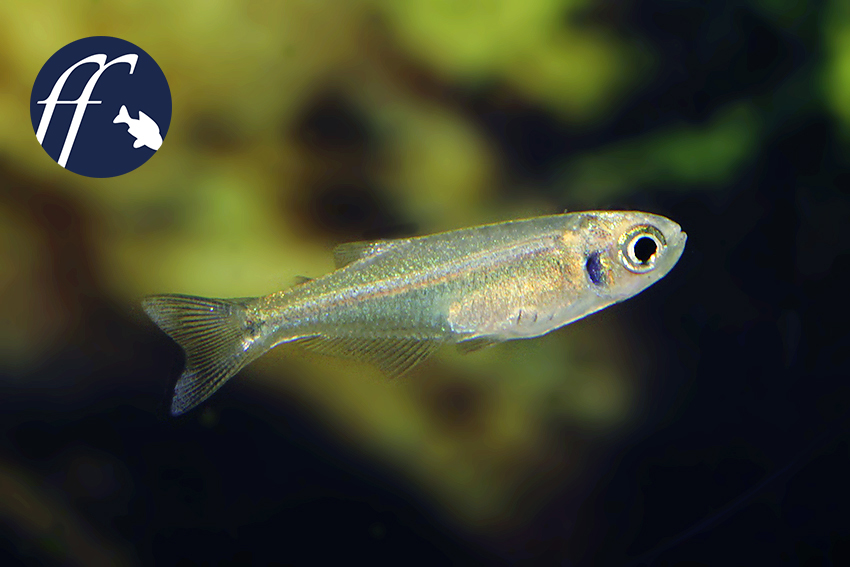

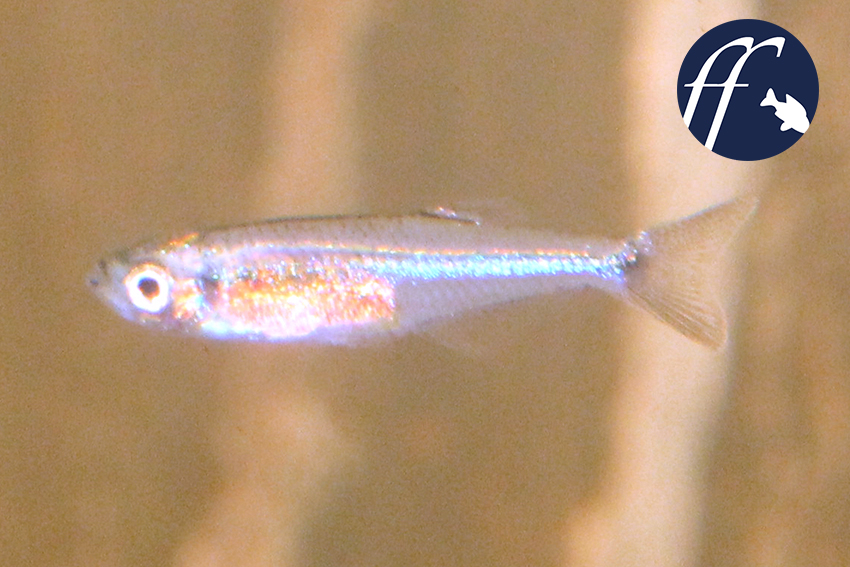

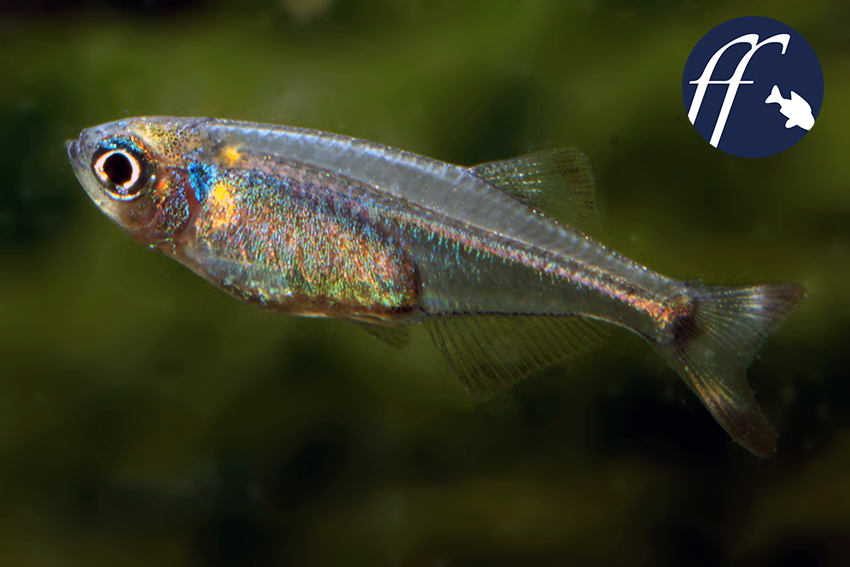

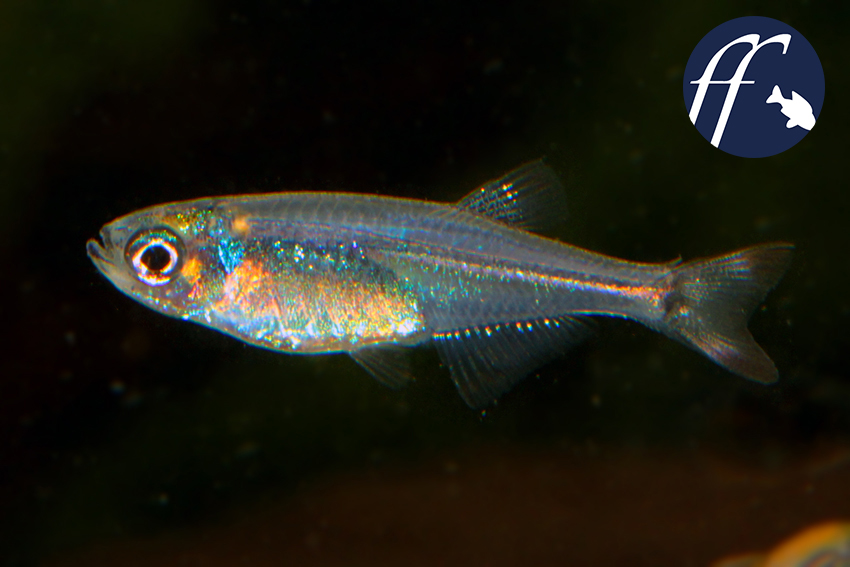

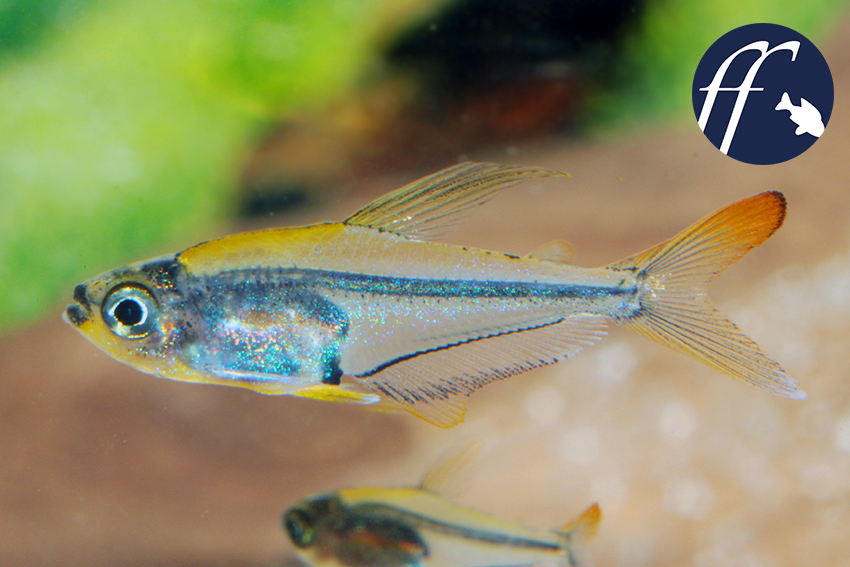

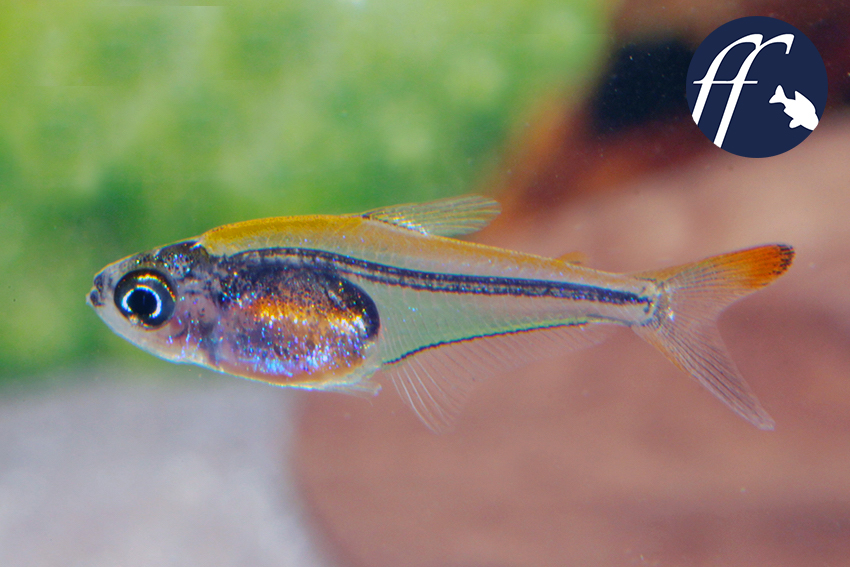

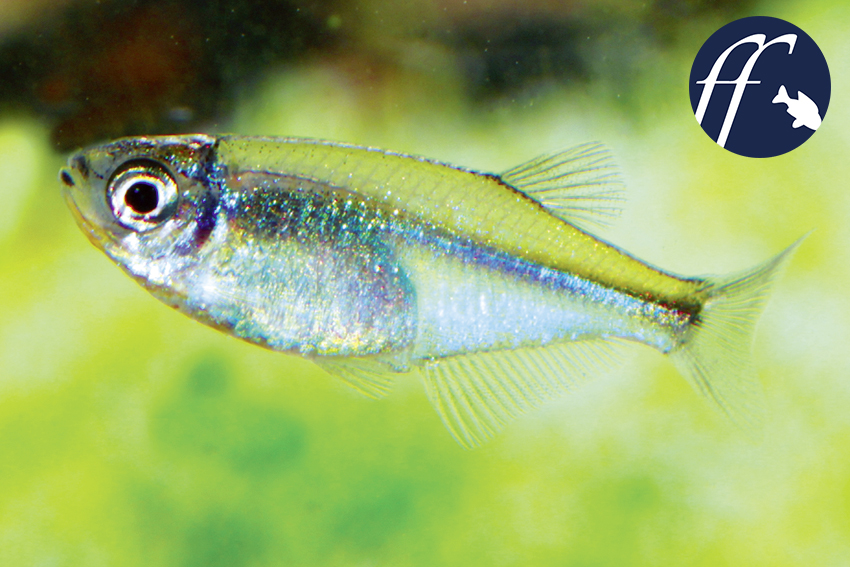

Verschiedene Aspekte von Tyttocharax cochui.

Ungewöhnliche Entdeckung

Die der Beschreibung zugrunde liegenden Exemplare waren mit einem Zierfischtransport bei dem damals weltberühmten Import-Unternehmen “Aquarium Hamburg” eingetroffen, bei dem Ladiges, der später als Ichthyologe am Hamburger Zoologischen Museum tätig war, zu dieser Zeit arbeitete. Das ist an sich noch nichts ungewöhnliches. Sehr viele Kleinfische der Tropen verdanken ihre Entdeckung dem Zierfischhandel. Doch in diesem Fall liegen die Dinge etwas anders. Denn Aquarium Hamburg importierte eigentlich Blattfische (Monocirrhus polyacanthus) aus Peru. Da damals Zierfische noch per Überseedampfer importiert wurden, waren sie einige Wochen unterwegs. Damit die empfindlichen Raubfische während des Transportes keinen Schaden nahmen, packte der Exporteur kleine Futterfische mit in die Kanne. Das waren die neuen Zwergsalmler! Offenbar waren die Blattfische leicht seekrank und hatten keinen großen Appetit entwickelt; wer weiß, wann der Flittersalmler sonst entdeckt worden wäre!

Die wenigen Importfische stammten, wie sich recherchieren ließ, aus der Umgebung von Ramon Castilla (Provinz Loreto, 4°14’S, 69° 58’ W). Ladiges überließ sie zunächst dem bekannten Fachmann E. Roloff für Zuchtversuche, dem auch prompt die Vermehrung gelang, worüber er noch im Dezember 1949 in der gleichen Fachzeitschrift, in der der Import vermeldet wurde, berichtete.

Schwanzdrüsensalmler

Man unterschätzt heute leicht, wieviele Fischarten vor dem zweiten Weltkrieg in Europa bereits in den Aquarien gepflegt und gezüchtet wurden. Schon damals galt wie heute noch: nahezu alles, was die Menschheit über die Biologie von Kleinfischen weiß, verdankt sie beobachtenden Aquarianern. Zwar schränkte der entsetzliche Krieg die Aquaristik ebenso wie alle anderen kulturellen Aktivitäten des Menschen massiv ein, man behalf sich aber, so gut man konnte. Man kannte einige Arten von Salmlern aus dem Süden Südamerikas, die eine ganz untypische, abweichende Fortpflanzungsbiologie im Aquarium zeigten: die Schwanzdrüsensalmler. Diese Fische haben ihren eigentümlichen Namen davon bekommen, dass sie an der Basis der Schwanzflosse umgebildete Schuppen haben, die eine Drüsenfunktion aufweisen, also in der Lage sind, Stoffe abzusondern.

Die exakte biologische Bedeutung ist bis heute unbekannt, doch man weiß, dass die abgesonderten Stoffe in irgendeiner Weise im Dienst der Fortpflanzung stehen, denn nur die Männchen besitzen diese Schwanzdrüsen. Noch etwas weiß man: Schwanzdrüsensalmler praktizieren eine innere Befruchtung. Die Weibchen sind jedenfalls in der Lage, auch bei Abwesenheit von Männchen befruchtete Eier zu legen. Und genau das beobachtete Roloff: die Weibchen des damals noch namenlosen Zwergsalmlers, der nur etwa 2 cm groß wird, legten an der Unterseite von Blättern ihre Eier ab, genau wie er das von Schwanzdrüsensalmlern her kannte.

Zu Roloffs und Ladiges’ Zeiten fasste man noch alle Schwanzdrüsensalmler in der Unterfamilie Glandulocaudinae zusammen; heutzutage unterscheidet man zwei Unterfamilien, die Glandulocaudinae und die Stevardiinae. Beide gehören zur Familie der Salmler, Characidae. Tyttocharax gehört zu den Stevardiinae.

Tyttocharax

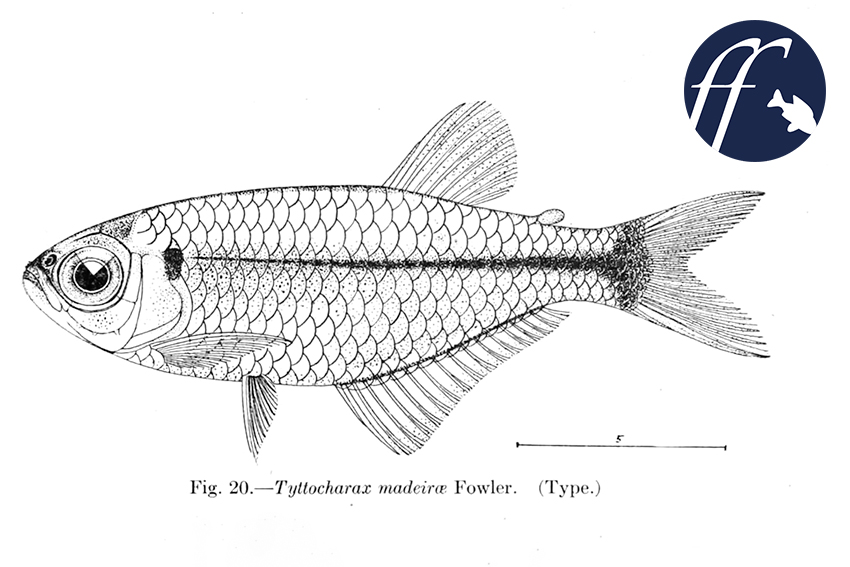

Die Gattung Microbrycon, in die Ladiges den neuen Zwergsalmler ursprünglich stellte, gilt heute als Synonym zu Pterobrycon, einem anderen Schwanzdrüsensalmler, bei dem die Männchen zwei vergrößerte, löffelartige Körperschuppen haben, mit denen sie auf akrobatische Art und Weise das Sperma in das Weibchen manövrieren. Die Gattung Tyttocharax wurde 1913 von Fowler für seine neue Art T. madeirae aufgestellt. 1958 beschrieb Boehlke zwei weitere Arten in der Gattung, T. atopodus und T. rhinodus, beide aus Peru, die heute jedoch in die Gattung Scopaeocharax gestellt sind.

1995 beschrieben Weitzman & Ortega Tyttocharax tambopatensis, 2013 als vorerst letzte formell beschriebene Art Román-Valencia et al. Tyttocharax metae. Die gültig in Tyttocharax verbliebenen Arten kann man formell anhand des folgenden Schlüssels unterscheiden:

1a. Fettflosse vorhanden … 3

1b. Fettflosse fehlt … 2

2a. Mt kleinen Knochenhäkchen an den Strahlen von Brustflossen und Schwanzflosse … T. metae

2b. Ohne solche Knochenhäkchen an den Strahlen von Brustflossen und Schwanzflosse … T. tambopatensis

3a. Schwanzwurzelfleck fehlt … T. cochui

3b. Schwanzwurzelfleck vorhanden … T. madeirae

Ganz so einfach ist die Sache aber wohl nicht, denn aus Peru kommt noch mindestens eine weitere Art vor, die keine Fettflosse besitzt. Sie unterscheidet sich von allen anderen Flittersalmlern durch dunkle Flossensäume der Schwanz-, Rücken und Afterflosse. Sie wurde von Aquarium Glaser mehrmals als Beifang zu dem Kolibrisalmler (Trochilocharax ornatus) importiert. Und im Netz finden sich Bilder einer weiteren Tyttocharax-Art aus dem Rio Vaupes, die einen längsovalen Ocellus (Augenfleck) in der Mitte des Schwanzstiels aufweist. Interessant finde ich auch, dass Román-Valencia et al. schreiben, T. tambopatensis-Männchen hätten im Leben einen orangefarbenen Bauch. So etwas habe ich bei den Import-Fischen noch nie beobachtet, weshalb sich die Frage stellt: gibt es da eventuell auch zwei Arten und wenn ja, welcher ist von beiden ist der „echte“ T. tambopatensis? Es gibt also aquaristisch noch reichlich zu erforschen an diesen winzigen Geschöpfen!

Zeichnung des Holotypen von Tyttocharax madeirae aus Fowler, 1913

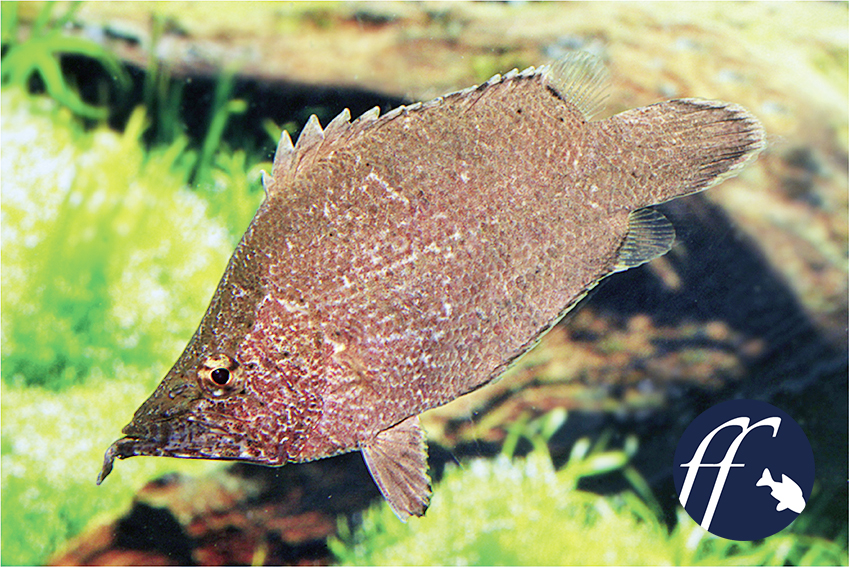

Drei Arten werden gelegentlich importiert, die hier im Bild vorgestellten Tiere hat allesamt Aquarium Glaser nach Deutschland eingeführt. Da sie sich ziemlich ähnlich sehen – sie sind ja winzig klein und stets in Bewegung, so dass man entweder ein sehr gut ausgeleuchtetes Aquarium oder ein Foto braucht, um die Unterschiede erkennen zu können – werden sie auch gelegentlich gemischt importiert, zumindest T. cochui und T. tambopatensis, obwohl die Arten nicht gemeinsam in der Natur vorkommen. Die Vermischung geschieht erst beim Exporteur. Es ist eine unerquickliche Aufgabe für den Importeur, die beiden Arten dann auseinander zu sortieren. Bei Thoracocharax stellatus, dem Platinbeilbauch, der regelmäßig aus Kolumbien importiert wird, fand ich einmal als Beifang einen Tyttocharax. Ich gebe das Bild hier wieder, obwohl es meinen Ansprüchen eigentlich nicht genügt. Es handelt sich dabei aber aller Wahrscheinlichkeit nach um T. metae, von dem bislang (meines Wissens) kein Lebendfoto bekannt ist. Immerhin vermittelt das Bild einen Eindruck der Färbung. Leider war der gesamte Import stark mit Ichthyo infiziert. Um mir diese nervtötende Seuche nicht in das Fotobecken zu schleppen, wollte ich erst die Behandlung abwarten und – Schande über mich – vergaß dann die Angelegenheit wieder. Darum gibt es nur das „Notfoto“ aus dem Importbecken.

Bei diesem (leider unscharfen) Tyttocharax handelt es sich vermutlich um T. metae. Das Tier kam als Beifang zum Platinbeilbauch Thoracocharax stellatus aus Kolumbien zu uns.

Flittersalmler im Aquarium

Alle Tyttocharax-Arten sind trotz ihrer Kleinheit – wie bereits mehrfach erwähnt werden sie nur 2-3 cm lang – leicht im Aquarium zu halten. Es sind robuste Tierchen, die man durchaus auch in Gesellschaft friedlicher anderer Fische pflegen kann. Entschließt man sich für eine Pflege im Artenaquarium, sollte man es nicht allzu klein wählen, denn Flittersalmler sind äußerst lebhafte Fische, die Raum brauchen, um sich entfalten zu können.

Trochilocharax ornatus, ein weiterer niedlicher Zwergsalmler aus Peru. Als Beifang zu dieser Art findet sich der unbeschriebene Tyttocharax mit den dunklen Flossensäumen.

Tyttocharax sind sehr friedlich und lassen den Pflanzenwuchs völlig ungestört. Als Futter akzeptieren die Fische alles übliche Fischfutter passender Größe, es darf durchaus auch Trockenfutter sein. Im natürlichen Lenensraum ist das Wasser weich und leicht sauer, im Aquarium erweisen sich Tyttocharax diesbezüglich als anspruchslos, so lange die Wasserwerte nicht ins extreme abweichen. Wässer mit 5-20°dGH und ein pH-Wert von 6,5 – 7,5 sind gut geeignet, allerdings sollten weder Härte noch pH-Wert ständig schwanken.

Flittersalmler sind Schwarmfische oder – besser gesagt – soziale Fische. Man sieht sie nur selten in regelrechten Schwärmen schwimmen. Aber in einem Aquarium mit Tyttocharax ist ständig etwas los, die kleinen Fische jagen einander und balzen in einem fort. Weniger als 10, besser aber 20 Individuen sollten es schon sein, wenn man sich zur Pflege von Tyttocharax entschließt. Einzeln oder in zu kleinen Gruppen gepflegt sind Flittersalmler langweilig.

Zucht

Wie bereits erwähnt laichten schon die ersten eingeführten Tyttocharax cochui bei Roloff ab. Detaillierte Zuchtberichte fehlen allerdings bis heute noch. Die Tierchen haben eine innere Befruchtung, wie sie im einzelnen vonstatten geht, das müssen die Aquarianer dieser Welt erst noch herausfinden. Wichtig bei Zuchtversuchen ist, dass Pflanzen zur Verfügung stehen, an deren Blattunterseiten die Weibchen den Laich absetzen können. Als besonders geeignet erscheinen in dem Zusammenhang Ludwigia und ähnliche Pflanzen, die bis an die Wasseroberfläche wachsen, da Tyttocharax nur ungern das obere Drittel der Wassersäule verlassen. Es ist ferner sinnvoll, zur Zucht ein weiches Wasser mit einem pH-Wert um 6 zu wählen.

Frank Schäfer

Lexikon Flittersalmler

Microbrycon: bedeutet “winziger Brycon”; Brycon ist eine andere Salmlergattung.

Pterobrycon: bedeutet “Brycon mit Flügeln”

Tyttocharax: bedeutet “kleiner Charax”; Charax ist eine andere Salmlergattung

cochui: Widmungsname für den Exporteur Fred Cochu von Paramount Aquarium

madeirae: nach dem Rio Madeira, dem Typusfundort

tambopatensis: nach dem Tambopata River

Anzeige

Pingback: Franky Friday: Flittersalmler – Tyttocharax: Zwergfische für das Aquarium - my-fish