Ein Fisch wird für die Aquaristik entdeckt

Zwei Zierfischfänger, ihre Familiennamen waren Blass und Ramirez, begaben sich in Venezuela in den Savannen (Llanos) des Orinoko auf eine 500 km lange Sammelreise, die ihren Anfang in Palenque nahm und „an einem großen Fluß“ (man vermutet heute, es handelte sich um den Rio Meta) endete. Irgendwo im Verlauf dieser Reise (genauer konnten oder wollten sie es später nicht mehr sagen) fingen sie die ersten Exemplare eines Fisches, der einen beispiellosen Erfolgszug durch die Becken der Aquarianer in aller Welt antrat.

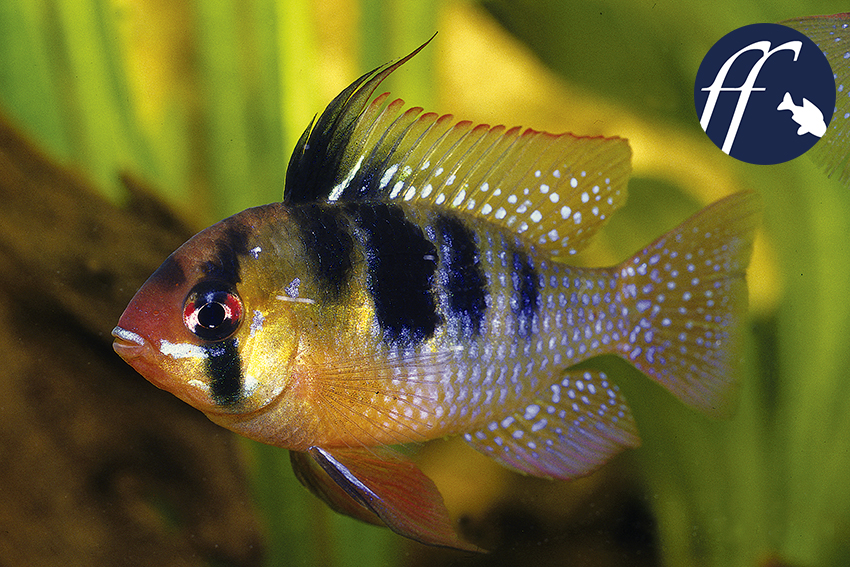

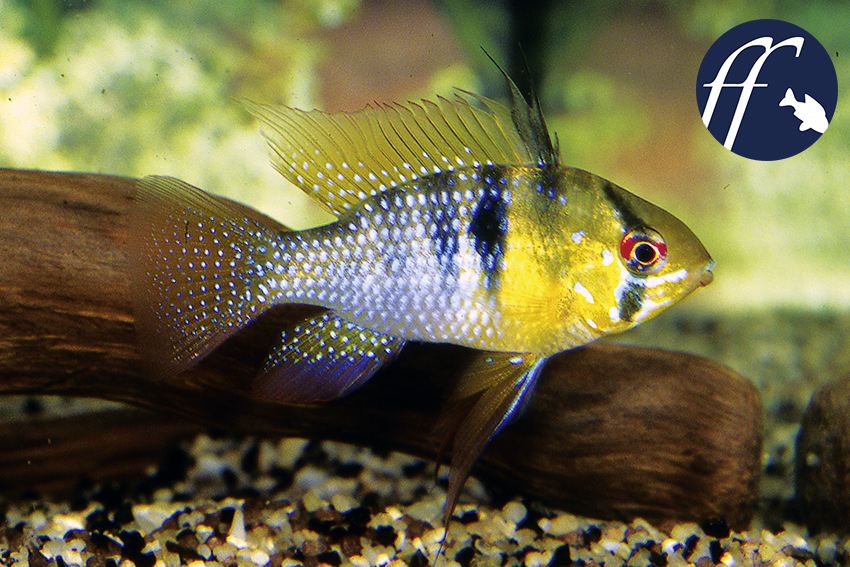

Die Tiere gelangten lebend in die USA und wurden dort bereits kurze Zeit später (1948) von Myers und Harry als Apistogramma ramirezi beschrieben. Der Enthusiasmus, der dem bezaubernden kleinen Geschöpf entgegen gebracht wurde, war nahezu maßlos. Der Fisch war klein, kaum 4 cm lang und damit passte er ideal in die zur Nachkriegszeit vornehmlich kleinen Aquarien. Und er war unbeschreiblich bunt, alle Farben des Regenbogens waren auf ihm vertreten. Da es sich um einen Cichliden handelte, war man zusätzlich besonders begeistert darüber, dass diese prachtvolle Neuentdeckung nur wenig wühlte, die Pflanzen unbeschädigt liess und anderen Aquarienbewohnern gegenüber weitgehend friedlich war. Zudem entspricht der Fisch, für den Ladiges 1949 den bis heute gebräuchlichen Namen „Schmetterlingsbuntbarsch“ prägte, in idealer Weise dem sogenannten „Kindchenschema“: er hat einen kurzen, runden Kopf, ein kleines Maul und ein großes Auge, das durch einen hindurchlaufenden dunklen Balken noch hervorgehoben wird. Ob wir nun wollen oder nicht, jeder Mensch findet einen Schmetterlingsbuntbarsch „süß“.

Seit seiner Ersteinfuhr ist der Schmetterlingsbuntbarsch nicht mehr aus den Aquarien verschwunden. Obwohl es wahrhaft pflegeleichtere Fische gibt und ein Anfänger in Sachen Aquaristik mit den Pflegeansprüchen der Art oft überfordert ist, gehört der „Rami“ zum Standardangebot des Zoofachhandels. Er ist in der Zwischenzeit zum Haustier geworden und hat, wie alle Haustierformen, positive und negative Entwicklungen in der Zuchtrichtung durchlaufen. Das ging soweit, dass in den 1970er und 1980er Jahren, als unter massivem Hormon- und Medikamenteneinsatz gezüchtete Schmetterlingsbuntbarsche den Markt dominierten, selbst geübte Aquarianer kaum noch in der Lage waren, diese Tiere erfolgreich zu pflegen und zu züchten.

Glücklicherweise hat sich das zwischenzeitlich wieder weitgehend geändert. Wer sich heutzutage für Schmetterlingsbuntbarsche interessiert, kann aus einer breiten Angebotspalette wählen, die von Wildfängen, über naturfarbene Nachzuchten bis zu reinen Zuchtformen reicht, von denen letztere von den Wildfischen sowohl in der Größe (Zuchtformen werden fast doppelt so groß) wie auch in der Farbzusammenstellung unterschieden sind. Es gibt sogar Zuchtformen mit Schleierflossen.

Streit um den „ramirezi“, Teil 1

1967 publizierte der damalige Leiter der Fischbestimmungsstelle des Verbandes deutscher Aquarienvereine (VDA), Meinken, einen Aufsatz unter dem Titel „Wiederum platzt eine Import-Legende“ (DATZ 20 (10): 294-296), dass endlich die wahre Heimat des Schmetterlingsbuntbarsches entdeckt sei – Bolivien! Grundlage seiner Aussage war ein von Lüling in Bolivien gesammeltes Stück, das Meinken zweifelsfrei als Apistogramma ramirezi bestimmt zu haben glaubte. Exakt passten Schuppenzahlen, Flossenformeln und Proportionen zu der gut bekannten Art. Meinken schloss ganz richtig, dass es aus zoogeografischer Sicht extrem unwahrscheinlich sei, dass eine kleine Buntbarschart in Venezuela und Bolivien vorkäme. Keine andere je bekannt gewordene Cichlide habe eine derart großflächige Verbreitung, die zudem Wasserscheiden und Gebirgsketten überwinde. Meinken nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass das bolivianische Exemplar wenigstens zeige, was in dem Schmetterlingsbuntbarsch steckte. Denn dieser Fisch war mit 6 cm Länge deutlich größer als die in Meinkens Augen durch die lange Inzucht mit mangelnder Zuchtauslese degenerierten Aquarienstämme.

Meinken beschloss seinen Aufsatz mit dem Hinweis, dass die Geheimhaltung von Fundorten kommerziell interessanter Fischarten doch endlich aufzuhören hätte und dass die Wissenschaft besseres zu tun hätte, als falschen Fundortangaben nachzuspüren.

Nun, in einigen Punkten hatte Meinken ja durchaus recht. Die alberne Geheimhaltungspolitik mancher Importeure führt bis heute dazu, dass das natürliche Verbreitungsgebiet einiger Fischarten unklar blieb oder oder erst in allerjüngster Zeit geklärt werden konnte. Dazu gehören z.B. der Schwarze Makropode, Macropodus spechti, der aus Vietnam stammt oder die Odessa-Barbe (Pethia padamya), die ihre Heimat in Burma hat. Nach wie vor unbekannt ist der Ursprung des Leopardbärblings (Danio frankei) oder der Brokatbarbe (kein wissenschaftlicher Name verfügbar). Bei beiden Arten vermutet man zwar, es handele sich um Zuchtformen, bewiesen ist das jedoch nicht. Die Fundorte des Neonsalmlers (Paracheirodon innesi) waren lange Jahre ein eifersüchtig gehütetes Geheimnis und beim Diskusbuntbarsch (Symphysodon aequifasciatus) werden bis in die heutige Zeit Flüsse als angebliche Fundorte besonders hübscher Varianten frei erfunden.

Ferner waren Meinkens zoogeografische Überlegungen korrekt. Nur auf einen Gedanken kam Meinken nicht: dass der bolivianische Fisch womöglich einer anderen, sehr ähnlichen Art angehören könnte!

Der nach Venezuela ausgewanderte deutsche Aquarianer Fischer antwortete 1968 (DATZ 21 (1): 8-10) empört auf Meinkens Aufsatz und schrieb, er habe in unmittelbarer Umgebung der Stadt Calabozo in Venezuela in den Rios Orituco, Guárico und Caño Caballo persönlich Schmetterlingsbuntbarsche gesammelt. Es könne gar keinen Zweifel geben, dass der Rami ein Venezolaner sei!

Meinken, ein offenbar sehr moderater Mann, antwortete darauf in einem offenen Brief (DATZ 21 (4): 107-109), dass er Fischers Meinung zwar respektiere, aber Wissenschaft nun mal Wissenschaft sei und ohne konservierte Belegexemplare eine ernsthafte Forschung einfach nicht zu betreiben sei. Er bat Fischer darum, konservierte Exemplare einem Museum zu überstellen (nicht ihm persönlich, denn er sei Partei in dieser Debatte und darum nicht objektiv), um erstens klipp und klar festzuhalten, dass Venezuela die Heimat des Schmetterlingsbuntbarsches sei und dass zum Zweiten ausgeschlossen werden könne, dass Fischer vielleicht einer Verwechslung mit anderen ähnlichen Arten (z.B. Apistogramma hoignei) aufgesessen wäre.

Leider scheint Fischer sich nicht darauf eingelassen zu haben. Und so hielt sich in der Fachliteratur hartnäckig die Angabe, der Schmetterlingsbuntbarsch stamme aus Bolivien und käme vielleicht auch in Venezuela vor.

Kullander klärte 1980 und 1981 in zwei Arbeiten (A redescription of the South American cichlid fish Papiliochromis ramirezi (Myers & Harry, 1948). Stud. neotrop. Fauna Envir. 15: 91-108 und The Bolivian Ram: a zoogeographical problem and its taxonomic solution. DCG-Informn. 12: 61-79) den ganzen Kuddelmuddel auf. Heute wissen wir, das der Schmetterlingsbuntbarsch ein in den Llanos Kolumbiens und Venezuelas endemischer (also nur dort vorkommender) Fisch ist, der dort alles andere als selten ist und dass in Bolivien eine andere, sehr ähnliche aber deutlich größere Art vorkommt: Mikrogeophagus altispinosus, eine bereits 1911 unter dem Namen Crenicara altispinosa von Haseman beschriebene Art.

Streit um den „ramirezi“, Teil 2

Nicht nur das Vorkommen des Schmetterlingsbuntbarsches war Gegenstand heftig geführter Debatten. Auch die Gattungszugehörigkeit wurde kontrovers diskutiert. Dass die Aquarianer diese recht akademische Diskussion nicht nur zur Kenntnis nahmen, sondern sich auch lebhaft daran beteiligten, ist ein weiterer Hinweis auf den hohen Stellenwert, den der Schmetterlingsbuntbarsch in der Aquaristik einnahm und einnimmt.

Beschrieben wurde die Art, wie vorhin schon erwähnt, als Apistogramma ramirezi, obwohl bereits den Erstbeschreibern einige anatomische Besonderheiten auffielen, die nicht recht zur Gattung Apistogramma passten. Der Verhaltensforscher Wickler entdeckte früh die Buntbarsche mit ihrem vielfältigen Verhalten als besonders gut geeignete Objekte für seine Disziplin. Da sich Verhalten oft wesentlich konservativer vererbt als anatomische Strukturen, sollte es doch möglich sein, das Brutpflegeverhalten als extrem überlebenswichtigen Bestandteil des Verhaltensspektrums in evolutionsbiologische Überlegungen mit einzubeziehen.

Unsere heutigen Einteilungen der Brutpflegestrategien der Buntbarsche gehen im Wesentlichen auf diese, in den 1950er Jahren durchgeführten Forschungen zurück. Dabei unterscheidet man zunächst nach Eitypen: haben die Eier Haftorgane und, wenn ja, wo? Eier ohne Haftorgane findet man bei Maulbrütern, die ihren Laich unmittelbar nach dem Ablegen in die Mundhöhle aufnehmen. Werden die Eier jedoch in einem geschlossenen Gelege abgesetzt und betreut, so haben sie entweder (vereinfacht gesagt) längsseits am Ei angebrachte Haftorgane oder die Haftorgane befinden sich auf einer Polseite des Eies. Ersteres findet man hauptsächlich bei Offenbrütern, also Arten, die ihre Eier offen auf Steinen, Wurzeln, Blättern, in Bodengruben oder dergleichen ablegen. Polseitig haftende Eier findet man hingegen vorwiegend bei höhlenbrütenden Arten, die ihre Eier an Höhlendecken anheften. Auch optisch unterscheiden sich beide Eitypen. Die Eier von Offenbrütern müssen tarnfarbig sein, da sonst das Gelege zu sehr auffällt, während die Eier von Höhlenbrütern sich den Luxus eisten können, leuchtend gelb bis rot gefärbt zu sein, was die Einlagerung größerer Dottermengen erlaubt.

Entsprechend unterschiedliche Strategien werden von den Fischen verfolgt: Offenbrüter produzieren vergleichsweise viele, dotterarme Eier, aus denen notgedrungen ziemlich kleine Jungtiere schlüpfen. Höhlenbrüter hingegen produzieren relativ wenige, dotterreiche Eier, wobei die daraus schlüpfenden Jungfische schon recht groß sind und somit bessere Überlebenschancen haben. Zusätzlich muss man aber noch die Familienstruktur der untersuchten Fische berücksichtigen. Es gibt Arten, bei denen nur das Weibchen für die Brutpflege zuständig ist. Dann spricht man von maternaler Brutpflege oder einer Mutterfamilie. Umgekehrt, wenn das Männchen Eier und Jungtiere versorgt, von einer paternalen Brutpflege oder Vaterfamilie. Sind beide Elternteile gleichberechtigt an der Brutpflege beteiligt, so handelt es sich um eine Elternfamilie, sind beide Elternteile beteiligt, haben jedoch unterschiedliche Aufgaben (also das Männchen verteidigt z.B. das Großrevier, während das Weibchen z.B. die direkte Jungfischversorgung übernimmt), so handelt es sich um eine Mann-Mutter-Familie.

So viel, natürlich stark vereinfacht, zu den Brutpflegestrategien der Buntbarsche. Während Apistogramma ausschließlich Höhlenbrüter mit Mann-Mutter-Familie sind, fand man beim Schmetterlingsbuntbarsch schnell, dass es sich um Offenbrüter mit Elternfamilie handelt. Wickler postulierte daher bereits 1960, dass der Schmetterlingsbuntbarsch in eine andere Gattung gehöre und der Gattung Geophagus (wie sie damals verstanden wurde) näher stünde als Apistogramma. Als korrekter Wissenschaftler verwendete er aber keinen neuen Gattungsnamen für den Rami. Blödsinnigerweise brachte der exzellente Aquarianer Frey aber in seinem Standardwerk „Das Aquarium von A-Z“ einen solchen Namen ins Spiel: er schrieb (wörtlich): „Es hat den Anschein, dass die Art zu Unrecht der Gattung Apistogramma zugeordnet wurde, weshalb auch bereits die Aufstellung einer neuen Gattung, Microgeophagus, vorgeschlagen wurde. Mindestens könnte sie eine Übergangsform zu Geophagus darstellen.“ und unter dem Schlagwort „Microgeophagus”: „Evtl. neu aufzustellende Gattung aus der Familie der Buntbarsche oder Cichlidae, der möglicherweise Apistogramma ramirezi zuzuordnen wäre.“ Damit fing der Streit an, in vielen Aufsätzen benutzte man unkritisch den Namen „Microgeophagus“ für den Rami, ohne sich um die Nomenklaturreglen zu kümmern. In Holland und den USA passierte analoges, da brachte man die unnützen „nackten“ Namen Pseudogeophagus und Pseudoapistogramma ins Spiel.

Der Wissenschaftler Kullander nahm sich 1977 diese leidigen Problems an und brachte eine sauber definierte Gattungsbeschreibung heraus: Papiliochromis, was, wörtlich übersetzt, „Schmetterlingsbuntbarsch“ heisst. Eigentlich hätte das Namensdebakel damit ein Ende finden können, doch stellte sich in jüngster Zeit heraus, dass Meulengracht-Madsen offenbar 1968 den Namen Mikrogeophagus (mit „k“) gemäß den internationalen Nomenklaturregeln verfügbar gemacht hatten. Ich kenne diese Arbeit nicht, aber in den neueren populären, wie auch wissenschaftlichen Publikationen wurde dieser Ansicht bislang nicht widersprochen, so dass der korrekte wissenschaftliche Name für den Rami wohl Mikrogeophagus ramirezi (Myers & Harry, 1948) lautet.

Kullander teilte die Buntbarsche Südamerikas 1998 aufgrund anatomischer Untersuchungen in sechs Unterfamilien auf und schlug den Rami der Unterfamilie Geophaginae zu. Jüngste molekularbiologische Untersuchungen (Fernandez et al. (2005): Molecular phylogeny and evidence for an adaptive radiation of geophagine cichlids from South America (Perciformes: Labroidei). Molecular Phylogenetics and Evolution 34: 227–244) bestätigten im Wesentlichen Kullanders Arbeit und sehen in den Gattungen Geophagus sensu lato, Gymnogeophagus, Biotodoma, Crenicara und Dicrossus die nächsten Verwandten von Mikrogeophagus.

Frank Schäfer

Anzeige

Pingback: Franky Friday: Über den Schmetterlingsbuntbarsch - my-fish