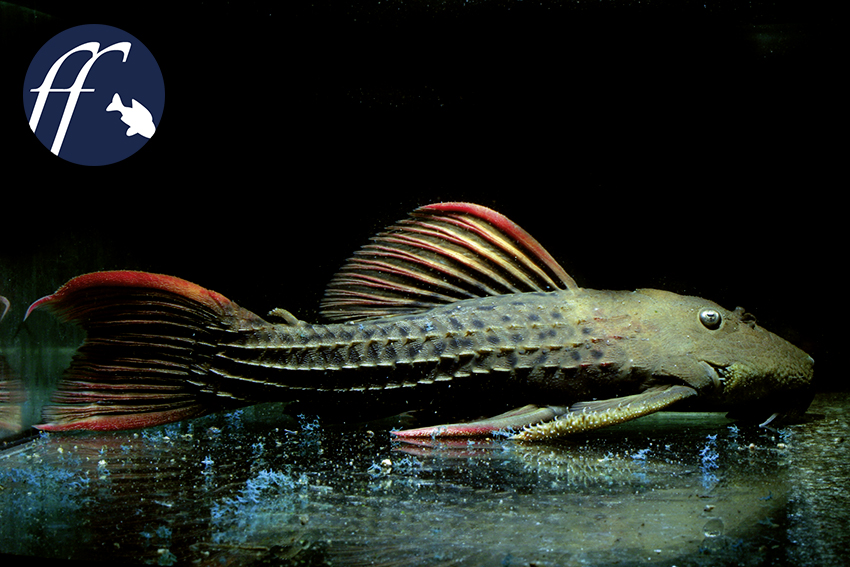

Die Kaktuswelse der Gattung Pseudacanthicus tragen ihren Populärnamen sehr zu Recht. Der gesamte Körper, die Flossenstrahlen und die Zwischenkiemendeckel sind mit nadelspitzen Hautzähnen, so genannten Odontoden, übersät. Zwei Arten der Kaktuswelse, die beide etwa 40 cm lang werden, sind wegen ihrer prachtvollen Färbung bei den Besitzern großer Aquarien sehr begehrt: L24 (Pseudacanthicus pitanga) und L25 (P. pirarara). Aquarium Glaser konnte auch schon einen Kaktuswels importieren, der farblich wie L24 aussieht, jedoch bezüglich des Verbreitungsgebietes eigentlich ein L25 sein müsste.

L-Welse?

Zunächst möchten wir zur Einleitung nochmal in Erinnerung rufen, was es mit den L-Nummern auf sich hat. Ende der 1980er Jahre begann man, die wundervolle Vielfalt der Harnischwelse aquaristisch zu entdecken. Harnischwelse kannte man zwar bereits seit Beginn der Aquarienkunde, erste Importe von z.B. Ancistrus-Arten (Antennenwelse), Hypostomus (Saugwelse) oder auch Rineloricaria-Arten (Hexenwelse) erfolgten schon Anfang des 20sten Jahrhunderts. Doch galten diese Fische wegen ihrer wenig attraktiven Färbung und versteckten Lebensweise eher als Tiere für Spezialisten, die das Skurrile lieben. Erst in den 1950er bis 1960er Jahren gewannen einige Arten als „Algenfresser“ an Beliebtheit. Dabei sind die Harnischwelse mit derzeit etwa 870 bekannten Arten, die sich auf über 100 Gattungen verteilen, die artenreichste Welsfamilie überhaupt.

Die Geburt der L-Welse

Nun kam es also zu immer häufigeren Importen immer neuer Harnischwelse. Angesichts der kaum überschaubaren wissenschaftlichen Literatur zu den Tieren, die zudem ausschließlich von ausgebleichten Museumsexemplaren bekannt waren, erschien eine auch nur halbwegs gesicherte Bestimmung der Importe kaum möglich. So kamen der in München ansässige Importeur Arthur Werner, der Chefredakteur des Magazins DATZ Rainer Stawikowski und der fischbegeisterte Biologe Uli Schliewen (heute leitender Ichthyologe an der Zoologischen Staatssammlung in München) auf die geniale Idee, neu importierte oder im Feld entdeckte Harnischwelse einfach zu fotografieren, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und Foto samt Nummer in der DATZ zu veröffentlichen, so dass den Aquarianern auch ohne eine wissenschaftliche Benennung eine einheitliche Bezeichnung für die Fische zur Verfügung stand. Die Idee setze sich im Hobby sofort durch, der Handel zog dankbar mit. Das „L“ steht dabei einfach für die wissenschaftliche Bezeichnung der Harnischwelse: Loricariidae. Heute haben bereits 519 Harnischwelse eine L-Nummer bekommen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass es auch 519 unterschiedliche Arten sind. Aber es sind unterschiedlich aussehende Fische oder Populationen. Einige konnte in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich identifiziert werden. Die Mehrzahl ist jedoch bis heute entweder noch nicht sicher zu benennen oder sogar mit Sicherheit noch wissenschaftlich unbekannt.

Zierfischfang bedroht keine Arten

Zu den frühesten L-Nummern, die vergeben wurden, gehören L24 und L25. In Datz 5/1989 bekamen die Scarlets oder Rotflossen-Kaktuswelse ihren unter Aquarianern geläufigen Code. Die stets vergleichsweise teuren Tiere waren seit der Ersteinfuhr mehr oder weniger regelmäßig im Handel, wenngleich eine vorübergehende Auslistung aus der Positivliste der IBAMA (der brasilianischen Artenschutzbehörde; Brasilien gibt eine regelmäßig revidierte Positivliste für Zierfischarten heraus. In den Export dürfen nur Arten gelangen, die dort gelistet sind) vor einigen Jahren zu einem enormen Preisanstieg führte. Eine Angebotsverknappung führt zu steigenden Preisen, das ist ein Grundgesetz der Marktwirtschaft. Durch den Fang als Zierfisch sind aber weder L24 noch L25 noch sonst irgend ein Fisch in seinem Bestand bedroht.

Staudamm-Bau – ein Fluch!

Das bestätigen auch die Wissenschaftler, die L25 vor kurzem als Pseudacanthicus pirarara formell beschrieben (Chamon & Sousa, 2016). Hingegen kann auch bei L25 der Bau des Belamonte-Staudamms zum Aussterben ganzer Sub-Populationen führen, denn der Scarlet lebt in strömungsreichen Kanälen im zentralen Teil des Flussbetts und wird überall verschwinden, wo dieser Lebensraum zu einer Stillwasserzone wegen des Staudamms wird. Die Beschreiber zitieren Befunde über den nahe verwandten L24 (Pseudacanthicus pitanga) aus dem Rio Tocantnis. Der Bau des dortigen Tucurui-Damms führte zur dramatischen Bestandsabnahme von 22 Fischarten, darunter P. pitanga. Die in Flussabschnitten lebenden Populationen von P. pitanga, die nicht vom Dammbau betroffen waren, waren auch von diesem Bestandsrückgang nicht betroffen und stellen bis heute eine wertvolle Resource für die lokalen Fischergemeinschaften dar. Die großen Pseudacanthicus sind offenbar stationäre Fische, die keine weiträumigen Laichwanderungen unternehmen, was Chamon & Sousa auch für P. pirarara angeben.

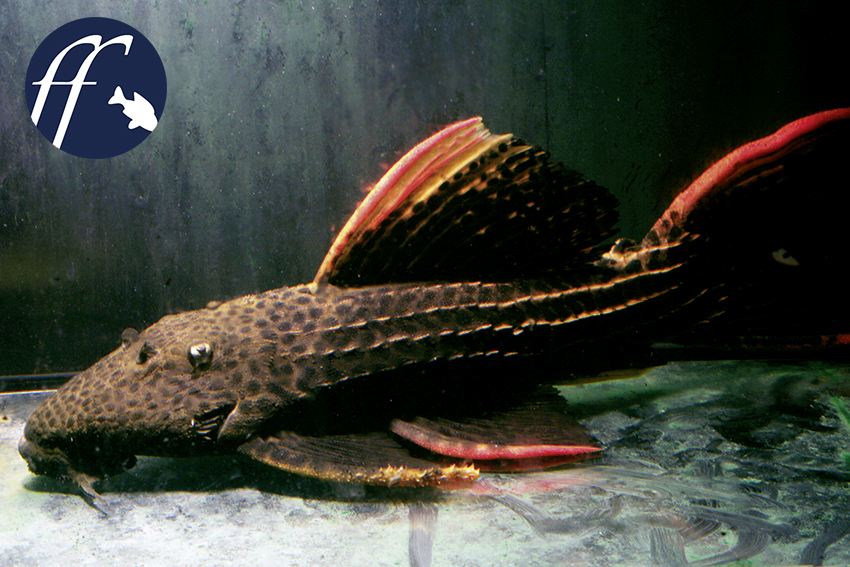

Somit ist der Gesamtbestand von L25 (Pseudacanthicus pirarara) nicht unmittelbar gefährdet, denn die Art ist weit im Rio Xingu und seinen Nebenflüssen – etwa dem Rio Iriri – verbreitet. Die Beschreiber diskutieren die farbliche Varianz, die dieser Scarlet zeigt. Im Hobby ist gut bekannt, dass z.B. Exemplare aus der Umgebung von Sao Felix do Xingu oft erheblich mehr Rot in den Flossen zeigen, als Exemplare von anderen Fangplätzen. Besonders begehrt sind Exemplare mit flächig roten Flossen. Chamon & Sousa bestätigen diese grundsätzliche Beobachtung der Aquarianer, auch die, dass Exemplare aus dem Rio Iriri besoders häufig extrem gefleckte Flossen haben, aber sie stellen auch unmissverständich fest, dass man in jeder bislang daraufhin untersuchten Sub-Population jeden Färbungstyp finden kann, wenngleich in unterschiedlicher Häufigkeit. Ein Scarlet mit flächig roten Flossen ist also im Rio Iriri zwar erheblich seltener als bei Sao Felix do Xingu, es gibt sie aber auch dort.

Es besteht darum nach wissenschaftichem Kenntnisstand keinen Grund zu der Annahme, dass Pseudacanthicus pirarara Unterarten oder lokale Standortformen ausbildet. Die Artdiagnose von P. pirarara beruht im Wesentlichen auf Farbunterschieden zu den anderen sieben derzeit beschriebenen und als gültig anerkannten Pseudacanthicus-Arten (P. fordii, P. histrix, P. leopardus, P. major, P. pitanga, P. serratus und P. spinosus), da der Körperbau innerhalb dieser Gattung sehr generalisiert ist. Es gibt jedoch auch ein paar osteologische Merkmale, die es im Zweifelsfall erlauben, ausgebleichte Museumsexemplare unbekannter Herkunft oder fossile Reste P. pirarara zuzuordnen – oder die Artgleichheit auszuschließen.

Scarlets

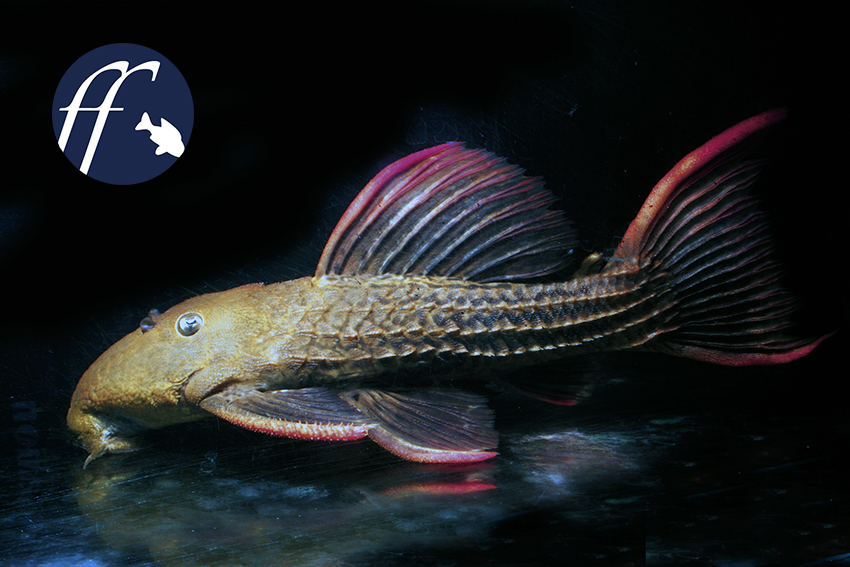

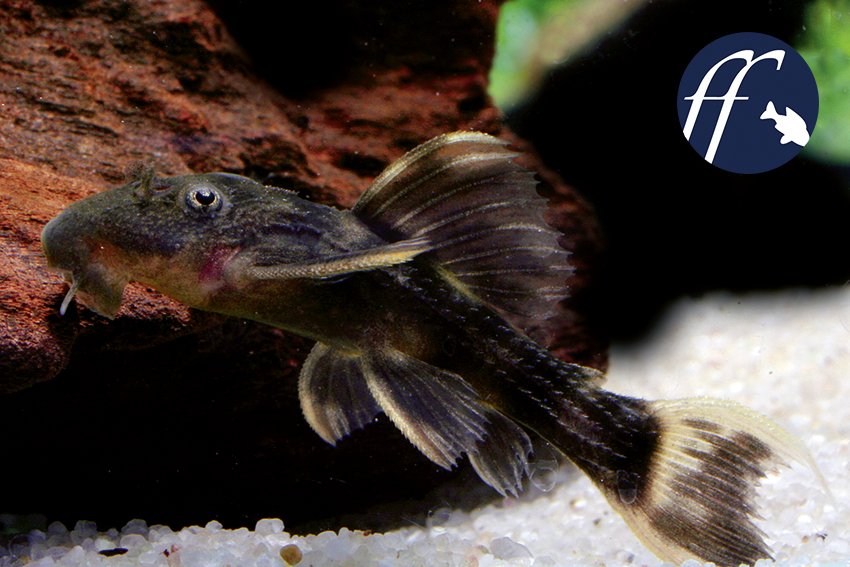

Wegen ihrer prächtigen roten Beflossung erhielten L24 und L25 schnell auch einen zusätzlichen Populärnamen: Scarlets, also „die Scharlachroten“. Allerdings sind in diesem speziellen Fall nur große Fische schöne Fische. Die Jungtiere von L24 und L25 sind ziemlich unscheinbar, klassische graue Mäuse. Bei denen muss man schon wissen, was daraus wird, wenn man sie kaufen soll. Bei den meisten Harnischwelsen ist das umgekehrt, da sind die Jungfische schön und kontrastreich gefärbt, während die erwachsenen Tiere eher in freundlichen Braun- und Schwarztönen daherkommen. Große Fische sind aber teure Fische, denn beim Transport brauchen sie viel Platz und Wasser. Auch die Fische selbst kosten in Brasilien, wo sie herkommen, schon ihr Geld. Darum kamen nie sehr große Stückzahlen der Scarlets in den Handel, denn für große und zudem teure Fische gibt es naturgemäß nur einen begrenzten Markt. Um so leidenschaftlicher lieben die Aquarianer die Scarlets, wenn sie die Möglichkeit haben, sie zu pflegen.

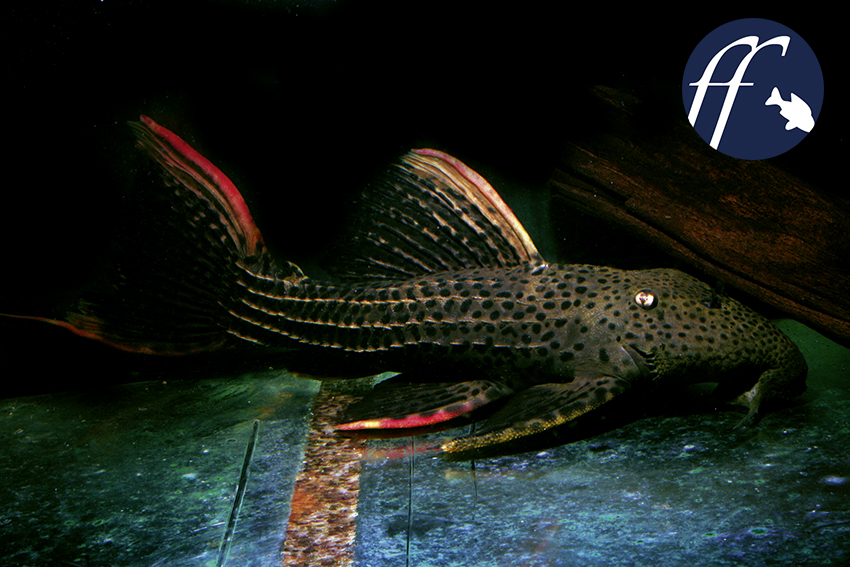

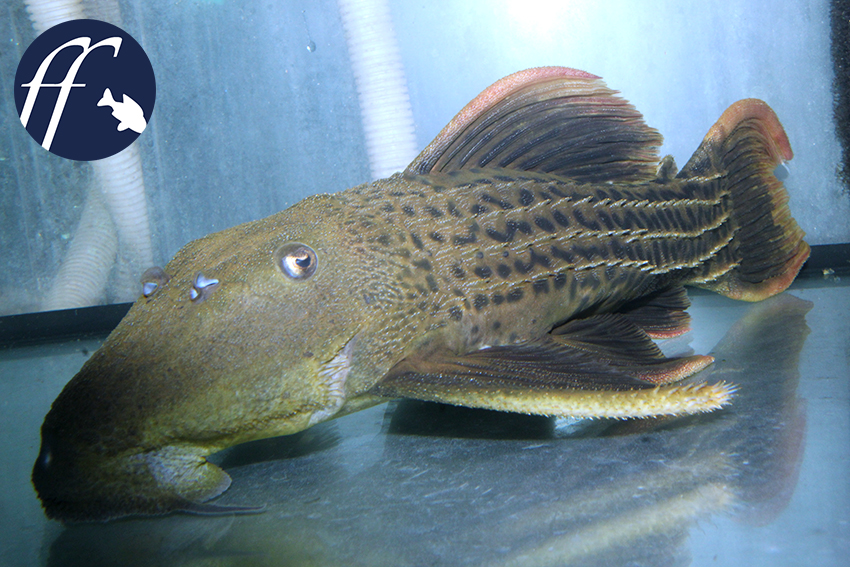

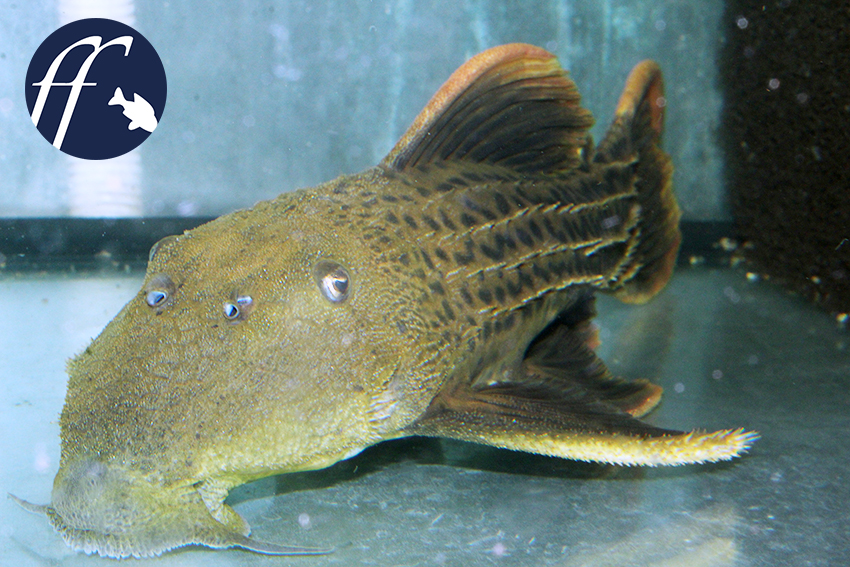

L24 und L25 unterscheiden sich also bezüglich ihrer Herkunft und bezüglich ihrer Färbung. L24 – er wurde 2015 als Pseudacanthicus pitanga beschrieben – kommt aus den Flüssen Tocantins und Araguaia und hat einen zeichnungslosen Kopf und gewöhnlich auch zeichnungslose Flossen. L25 kommt aus dem Rio Xingu und hat kräftige, dunkle Punkte am Kopf und meist auch in den Flossen. Beide Arten sind aber hochvariabel gefärbt, am Körper können L24 Punkte haben oder auch nicht, die Rottöne in den Flossen sind auch innerhalb einer Population erheblich unterschiedlich. Bei L25 unterscheiden Aquarianer eine flachere, kontrastreicher gefärbte Form aus dem Oberlauf des Xingu bei Sao Felix und eine hochrückigere Form aus dem Unterlauf. Aber das sind nur generelle Richtlinien, auch die Körperform kann bei diesen Tieren recht unterschiedlich ausfallen. Man darf ja nicht vergessen, dass die Tiere meist als erwachsene Wildfänge gehandelt werden. In der Natur ist oft Schmalhans Küchenmeister und je nachdem, wie die Nahrungssituation im Laufe des individuellen Lebens gerade war, sind die Fische halt auch dick oder dünn.

Als einzige Vertreter der Gattung Pseudacanthicus haben die Scarlets übrigens eine silberfarbene Iris. Das macht es manchmal wenig erfreulich, sie zu fotografieren, denn das Blitzlicht wird von der Iris stark reflektiert; gleichzeitig reagiert die Pupille auf das helle Licht natürlich dadurch, dass sie sich zusammen zieht. In Folge dessen sehen fotografierte Scarlets auf Bildern oft aus, als hätten sie ein Matschauge. Das ist aber kaum jemals der Fall.

Ein neuer L25 in der Färbung eines L24

Vor einiger Zeit konnte Aquarium Glaser Kaktuswelse dieser Gruppe aus dem Oberlauf des Rio Itacaiúna importieren. Das Quellgebiet dieses Flusses ist das gleiche wie das des Rio Frisco, der ein Zufluss des Rio Xingu ist. Darüber hinaus sind der Rio Itacaiúna und der Rio Frisco zur Regenzeit über ein überschwemmtes Savannengebiet miteinander verbunden. Somit würde man aus dem Rio Itacaiúna eigentlich L25 erwarten und so wurden die Tiere auch vorläufig auf der Stockliste von Aquarium Glaser bezeichnet: L25b Pseudacanthicus sp. New Itacaiúna. Farblich entsprechen die schönen Tiere allerdings eher L24. Es wurden schon DNS-Proben an ein wissenschaftliches Institut in Brasilien gegeben. Es ist durchaus möglich, dass L24 und L25 doch lediglich Farbformen oder Unterarten der gleichen Art sind, immerhin kennt man aus dem Tocantins und dem Araguaia schon mindestens vier Varianten von L24 und im Xingu, wie oben schon detaillierter beschrieben, mindestens zwei Varianten von L25. Allerdings konnten sich (s.o.) die damit befassten Wissenschaftler bislang nicht dazu durchringen, diese Unterschiede als artrelevant zu betrachten.

Scarlets im Aquarium

Abgesehen von der stattlichen Größe, die die Fische erreichen können, sind es vergleichsweise einfache Pfleglinge. Weder an die Wasserzusammensetzung noch an die Nahrung werden besondere Ansprüche gestellt. Ein wirklich groß dimensionierter Filter ist allerdings die Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Pflege, denn die großen Fische fressen viel und wer viel frisst, der sch…, nun, der setzt auch viel Kot ab. Pseudacanthicus-Arten sind Fleischfresser, die hauptsächlich Frost- oder Kunstfutter zu sich nehmen, pflanzliche Kost wird weitgehend verschmäht. Allerdings kann man, wenn man die Tiere in Gesellschaft anderer, pflanzenfressender Arten pflegt, sie auch schon mal an Gurke, Zucchini und Co. naschen sehen. Ob sie das brauchen oder ob sie nur aus Futterneid an das Gemüse gehen, ist allerdings noch nicht erforscht.

Gegenüber anderen Fischen sind Scarlets gewöhnlich friedlich, nur mit Rochen sollte man sie nicht gemeinsam pflegen, sie können die Rochen übel zurichten. Auch gegenüber Artgenossen können Scarlets eklig werden, weshalb man sie meist nur paarweise pflegt, große Gruppen brauchen wahnsinnig große Aquarien, damit unterlegene Tiere Ausweichmöglichkeiten haben. Bei gut eingewöhnten Exemplaren ist die Geschlechtsbestimmung nicht sehr schwierig, soweit es um die Männchen geht. Denn die haben nicht nur einen spitzeren Kopf und schlankeren Leib, sondern auch viel längere Odontoden am Brustflossenstachel. Freilich kann man sich bei frisch importierten Tieren nie ganz sicher sein, ob ein vermeintliches Weibchen nicht doch einfach nur ein wohlgenährtes Männchen ist, das gerade nicht in Fortpflanzungsstimmung ist. Denn außerhalb der Brutzeit können sich die Odontoden schnell zurückbilden.

In der Draufsicht kann man, wenn man mehrere etwa gleich große Exemplare zum Vergleich zur Verfügung hat, gut die Form der Bauchflossen zur Geschlechtsbestimmung heranziehen, die bei den Männchen immer vergleichsweise länger und spitzer ausgezogen sind als bei den Weibchen. Aufgrund der bereits beschriebenen Variationen sollte man immer versuchen, sich ein Pärchen aus einem gemeinsam erfolgten Import herauszusuchen, damit minimiert man das Risiko, versehentlich verschiedene Populationen miteinander zu verpaaren und unnütze Mischlinge zu produzieren.

Kann man so große Fische züchten?

Ja, man kann. Allerdings ist die Zucht von Scarlets noch weit davon entfernt, Routine zu sein. Zur Zeit dürfen Scarlets wieder aus Brasilien exportiert werden, das war einige Jahre verboten. In dieser Zeit kümmerte man sich verstärkt um die Zucht. Die Geschlechtsreife ist bei Fischen grundsätzlich altersbedingt und nicht von der Größe abhängig, aber als Faustregel kann man sagen, dass bei Pseudacanthicus pirarara und P. pitanga Exemplare ab etwa 15 cm Länge geschlechtsreif sind. Die Zucht wird jedoch eher selten versucht, da dazu sehr große Aquarien und ein entsprechender Aufwand nötig sind. Ohne automatische Wasserwechselanlage bekommt man jedenfalls eher einen Bandscheibenvorfall als junge L24 oder L25. Scarlets sind typische Höhlenbrüter, bei denen das Männchen den Laich pflegt und bewacht. Die Gelege sind sehr groß, 300-500 Eier keine Seltenheit. Bei der Paarung geht es sehr ruppig zu, die Weibchen sehen anschließend oft aus, als hätte man sie mit einer Drahtbürste behandelt. Eine gute Wasserhygiene und Huminstoffe im Aquarium (Erlenzäpfchen, Laub, Torf) sorgen dafür, dass das Weibchen sich schnell wieder erholt. Die Laichröhre muss an einem Ende geschlossen sein. Für so große Fische gibt es keine Fertigprodukte im Fachhandel, da muss man selbst aktiv werden. Die Laichröhre sollte etwa so lang wie der Fisch und geringfügig schmaler und niedriger als das Tier mit abgespreizten Flossen sein. Leider ist die Aufzucht von Kaktuswelsen allgemein noch problembehaftet (siehe Seidel, 2013). Dennoch können neuerdings von Zeit zu Zeit, wenn auch selten, Nachzuchtexemplare von L25 erworben werden. Große Stückzahlen an Nachzuchttieren braucht man jedoch auch nicht, der Markt ist leicht über Wildfänge zu bedienen, was der Natur und den Menschen in Brasilien sehr zugute kommt.

Literatur

Chamon, C. C. (2015): Pseudacanthicus pitanga: a new species of Ancistrini (Siluriformes: Loricariidae: Hypostominae) from rio Tocantins Basin, north Brazil. Zootaxa 3973 (no. 2): 309-320

Chamon, C. C. & L. M. Sousa (2016): A new species of the leopard pleco genus Pseudacanthicus (Siluriformes: Loricariidae) from the Rio Xingu, Brazil. Journal of Fish Biology: 1-14

Schraml, E. & F. Schäfer (2004): Aqualog Loricariidae: alle L-Welse / all L.numbers. Verlag A.C.S. (Aqualog), Rodgau, 272 pp

Seidel, I. (2013): Kaktuswelse – stachelige Schönheiten. Aquaristik Fachmagazin 233: 4-15

Seidel, I. (2013): Probleme bei der Aufzucht von Jungfischen von Kaktuswelsen. Aquaristik Fachmagazin 233: 16-21

Anzeige

Pingback: Franky Friday: Pseudacanthicus - Große Kaktuswelse - my-fish