Folgt man den jüngsten Publikationen, sowohl in der wissenschaftlichen wie auch in der Regenbogenpresse so könnte man tatsächlich zu diesem Schluss kommen. Selbst seriöse Wissenschaftler, die es doch eigentlich besser wissen sollten, scheuen sich nicht, den Handel mit Flusskrebsen zu Zwecken der Aquarienhaltung als tatsächliche oder zumindest potentielle Gefahrenquelle der bedrohten Edelkrebsbestände darzustellen.

Der historische Hintergrund

1890 wurden aus Nordamerika Krebse nach Europa gebracht, um sie hier anzusiedeln. Das war zu der damaligen Zeit ein beliebter Zeitvertreib. Seit der klassischen Antike bis heute wurden und werden immer wieder fremdländische Tierarten ausgesetzt, um die heimische Natur zu „bereichern“, oder weil man sich sonst irgend etwas davon versprach. Fasan, Kaninchen, Regenbogenforelle, Karpfen, Sonnenbarsch – um nur einige zu nennen, sind z.B. in Mitteleuropa solche Exoten, die hier eigentlich nicht vorkommen. Von den Krebsen erwartete man sich einen praktischen Nutzen. Die eingeführte Art, der Kamberkrebs Faxonius limosus (früher: Orconectes limosus) (der Artname „limosus“ bedeutet „schlammig“) besiedelt in seiner Heimat Gewässer, die aufgrund ihrer schlechten Qualität von Edelkrebsen (meist Astacus astacus, es gibt weitere Arten, aber das ist hier nicht so wichtig) nie bewohnt werden könnten. Hinzu kam, dass man europaweit zwischen den 1870er und 1880er Jahren ein massives Krebssterben beobachtete, das die Bestände der ursprünglich vorhandenen Krebsarten bis an den Rand der Ausrottung brachte. Die Ursache dafür ist heutzutage nicht mehr eindeutig ergründbar. Ganz sicher spielte dabei aber ein Bakterium eine wichtige Rolle. Der Bacillus pestis astaci wurde von dem Münchner Forscher Hofer entdeckt. Ich zitiere hier den Eintrag zum Stichwort „Krebspest“ (jawohl, so nannte man das Massensterben der europäischen Edelkrebse VOR der ersten Einfuhr amerikanischer Arten bereits!) aus Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 11. Leipzig 1907, S. 611-612:

„Krebspest, eine in allen Ländern Westeuropas, mit Ausnahme von Schweden und Norwegen, unter den Krebsen aufgetretene, ungemein schnell verlaufende Krankheit, an der die Tiere zu Tausenden in wenigen Tagen zugrunde gehen. Diese Epidemie ist zu Ende der 70er Jahre des 19. Jahrh. im Westen Europas (Frankreich, Belgien) zuerst aufgetreten und vernichtete Anfang der 1880er Jahre die reichen Krebsbestände Süddeutschlands und Österreichs. Sie ist seitdem regelmäßig von W. nach O. vorgeschritten. 1884 wurde die Weichsel überschritten, und zu Anfang der 1890er Jahre wurden die reichen Krebsbestände aller Arten in Rußland befallen. Wie im W., so sind auch im O. Europas die großen Ströme und die Mehrzahl ihrer Nebenflüsse von Krebsen fast völlig entblöst, und nur die Quellgebiete, besonders im Gebirge, sowie isolierte Seen zeigen namentlich im O. noch nennenswerte Bestände. Infolge der geringen noch vorhandenen Krebsmengen ist die K. zurzeit selten geworden, aber noch keineswegs erloschen, da sie hier und da auch in Deutschland alljährlich immer wieder von neuem auftritt. Die kranken Krebse werden allmählich matt, marschieren hochbeinig wie auf Stelzen, bekommen von Zeit zu Zeit krampfartige Zuckungen der Extremitäten, bis sie im Starrkrampf verenden. Vielfach werfen sie dabei spontan Scheren und Beine ab. Nach der Ursache wurde lange Zeit vergebens gesucht. Man vermutete sie in Parasiten der Kiemen und der Haut (Branchiobdelliden, die indessen trotz massenhaften Vorkommens unschädlich sind), ferner in Egeln (Distomum cirrigerum), in Sporentieren, besonders aber in Pilzen aus der Familie der Saprolegniazeen, und sprach von einer Mykosis astacina. Der eigentliche Erreger wurde 1898 von Hofer in München in dem Bacillus pestis Astaci entdeckt, der sich in allen bisher daraufhin untersuchten krebspestkranken Tieren ohne Ausnahme nachweisen ließ und auch bei künstlicher Infektion die Symptome der K. stets prompt auslöst. Derselbe Bazillus erzeugt bei Weißfischen die sogen. Schuppensträubung. Hofer machte durch seine Untersuchungen einen Zusammenhang der K. mit der allgemeinen Verunreinigung der Gewässer durch fäulnisfähige organische Substanzen der Fabrik- und Städteabwässer sehr wahrscheinlich, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrh. zuerst im Westen Europas auftrat. Hierdurch wurden viele Tausende von Infektionsherden im Wasser geschaffen, von denen sich Krebse und Fische direkt infizierten und auf ihren Wanderungen die Krankheit stromauf und stromab verbreiteten. Auch durch krebs- und fischfressende Vögel, den Fischotter, insbes. aber durch Krebsfanggeräte und durch Besatzkrebse konnten die äußerst widerstandsfähigen Krebspestbakterien von einem zum andern Wasser verschleppt werden und auch in nicht verunreinigten Wassern die K. erzeugen. Als bestes Vorbeugungsmittel gegen die K. ist die Reinhaltung der Gewässer zu empfehlen, ferner bei den neuerdings in großem Maßstab vorgenommenen Versuchen zur Einbürgerung des Krebses eine 14tägige Quarantäne aller Besatzkrebse in fließendem Wasser, wenn sie von weither transportiert oder von Händlern bezogen sind. Der Genuß krebspestkranker Krebse scheint für den Menschen nicht gerade schädlich zu sein, obwohl kleine Tiere, wie Ratten und Meerschweinchen, an dem Krebspestbazillus zugrunde gehen.“

Für Hessen stellte Ludwig Dosch in seinem Buch „Die Fischwasser und die Fische des Grossherzogtums Hessen mit Einschluß der Teichwirtschaft“ 1899 fest, dass ein klarer Zusammenhang von Einleitung der Abwässer von Papierfabriken und dem massenhaften Krebsaussterben von Astacus in zuvor ertragreichen Bächen und Flüssen bestand. Amerikanische Krebse waren Dosch für Hessen noch völlig unbekannt.

Man versprach sich von der Einfuhr des Kamberkrebses ganz eindeutig eine Speisekrebsproduktion auch für solche Gewässer, in denen das mit Edelkrebsen nicht (mehr) möglich war. Was man nicht wusste: In Nordamerika sind viele Flußkrebse mit einer Pilzerkrankung (Aphanomyces astaci) infiziert, gegen die zwar die dort vorkommenden Arten ziemlich immun sind, nicht jedoch die Europäischen Arten. Und diese eingeschleppte Erkrankung rottete die verbliebenen Edelkrebsbestände in Mitteleuropa binnen weniger Jahre nahezu aus. Die Seuche wütete unter den von der ersten Krebspest schon stark angeschlagenen Edelkrebsen wie weiland der Schnupfen unter der Urbevölkerung Südamerikas.

Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben

Nun hatte man also erfolgreich das Gegenteil dessen erreicht, was man wollte: Statt zusätzlicher Krebsproduktion gab es praktisch gar keine mehr. Doch der Mensch wäre nicht, was er ist, hätte er keine Lösung für das Problem gefunden. Wenn also die amerikanischen Krebse gegen die Seuche immun sind, setzen wir doch einfach diese aus! Schon bald nach 1890 war es geschafft, der Kamberkrebs ein unausrottbares Mitglied der freilebenden Tierarten Mitteleuropas. Bis heute ist er die häufigste Krebsart weit und breit, obwohl ihm der ebenfalls aus Nordamerika stammende Louisiana-Sumpfkrebs (Procambarus clarkii), der in großem Umfang erst in den 1970er Jahren importiert und als Speisekrebs kultiviert wurde, derzeit Konkurrenz macht – wohl wegen des Klimawandels, denn der Louisiana-Sumpfkrebs mag es warm. In Gewässern, in denen diese beiden Arten nicht überleben können, weil es zu kalt und zu nährstoffarm für sie ist, hat Homo sapiens zusätzlich den Signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) seit 1960 ausgesetzt.

Daraus erwachsen natürlich weitere Gefahren für die ursprünglich heimischen Arten. War es zunächst „nur“ die fast 100%ig tödliche Krebspest, die als ständiges Seuchenpotential weiter in den nordamerikanischen Krebsen schlummert, kam nun sekundär auch noch die Verdrängung der Edelkrebse durch die Konkurrenz der Kamberkrebse und vor allem der ökologisch vergleichbaren Signalkrebse hinzu. Besonders vertrackt ist, dass Signalkrebse den Edelkrebsen so ähnlich sehen, dass nicht speziell geschulte Menschen die beiden Arten kaum auseinanderhalten können. Dadurch kam und kommt es immer wieder dazu, dass „Wiederansiedlungen“ von Edelkrebsen tatsächlich mit Signalkrebsen vorgenommen wurden. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, dass „Wiederansiedlungen“ von Tier- und Pflanzenarten grundsätzlich zu unterbleiben haben. Nur in ganz wenigen, sehr speziell gelagerten Sonderfällen kann so etwas sinnvoll sein. Besser ist jedoch, man lässt es ganz und gar sein (mehr dazu siehe weiter unten).

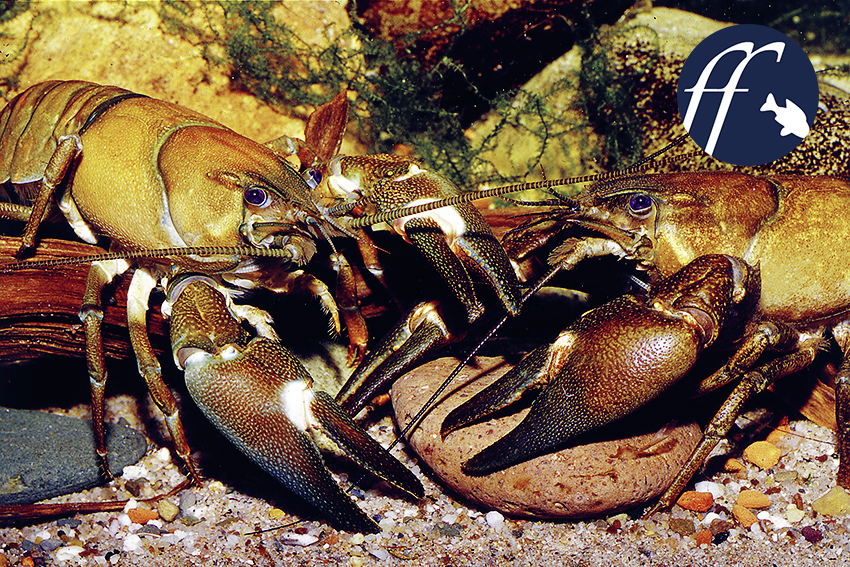

Signalkrebs. Vom Edelkrebs unterscheiden die Art die auffallend hellen „Signalflecken“. Photo: Uwe Werner

Es ist bislang noch keine 100%ig tödliche Erkrankung bekannt geworden, weder bei Tieren, noch bei Pflanzen, noch bei Menschen. Es war darum stark anzunehmen, dass zumindest wenige Promille der ursprünglichen Krebspopulationen Mitteleuropas eine gewisse Resistenz gegen die Krebspest-Pilzerkrankung haben. Andernfalls wären sie wahrscheinlich auch längst vollständig ausgestorben. Was ich in der ersten Version dieses Blogs 2018 nur vermutete, hat sich inzwischen auch wissenschaftlich bestätigt. Im Weißensee in Kärnten (Österreich) koestieren Kamberkrebse und gegen die Krebspest immune Edelkrebse!

Sinnlose Polemik gegen Aquarianer

Was hat dies alles aber mit den Aquarianern zu tun? Die Krebshaltung im Aquarium ist zur Zeit populär wie nie zuvor. In den letzten 25 Jahren hat sie sich tatsächlich zu einem ernst zu nehmenden Spezialzweig der Aquarienkunde entwickelt. Damit nahm auch die Zahl der gehaltenen Arten zu und – logischerweise – die Zahl der Arten, die theoretisch, einmal ausgesetzt, auch in Mitteleuropa frei leben könnten.

Einen Sonderfall stellt dabei die Art dar, die als „Marmorkrebs“ (eine Form von Procambarus fallax), im Hobby weit verbreitet war. Diese Art, sie wird etwa 7 cm lang, existiert als parthenogentische Nur-Weibchen-Population. Männchen sind bislang nicht bekannt geworden. Die Fortpflanzung erfolgt durch Klonen, d.h., es werden keine Gene neu kombiniert, wie das bei der Befruchtung geschieht, sondern die Nachkommen sind genetisch ein exaktes Abbild des Muttertieres. Es scheint, als sei der Marmorkrebs in der Lage, in Mitteleuropa ganzjährig überleben zu können. Erste Funde in freier Wildbahn ließen die Alarmglocken schrillen: Ein „sich selbst klonender Monsterkrebs“ bedroht die heimischen Krebse! Ein einziges Weibchen reicht theoretisch, um eine neue Population aufzubauen! Und sie übertragen die Krebspest! Aquarianer haben sie ausgesetzt!

Ich weiß nicht recht, warum diese Meldungen derart hohe Wellen schlagen. Als Biologe und Naturwissenschaftler kann ich dazu nur sagen – na und? Selbstverständlich ist das Aussetzen fremdländischer Arten, sei es absichtlich oder aus Versehen, strikt abzulehnen. Aber es ist kaum anzunehmen, dass der Marmorkrebs irgend etwas in der freien Wildbahn anrichten könnte, was der Kamberkrebs, der Louisiana-Sumpfkrebs und der Signalkrebs nicht schon seit über 100 Jahren längst erreicht hätten. Die Pilz-Krebspest (Aphanomyces astaci) ist bereits flächendeckend und unausrottbar (!) mittels dieser Arten über ganz Mitteleuropa verbreitet. Natürlich reicht theoretisch ein einziges Weibchen des Marmorkrebses, um eine neue Population dieser Art aufzubauen. Ebenso natürlich reicht theoretisch ein einziges Pärchen einer beliebigen anderen Art, um eine neue Population aufzubauen. Wo liegt da der große Unterschied? In der Praxis ist derartiges kaum zu befürchten. Intakte Lebensräume werden bereits von Krebsen besiedelt (meist den Kamberkrebsen), dort hat keine andere Art eine große Chance. Aus Versuchen mit Wiederausbürgerungen einst heimischer Arten oder auch aus künstlichen Ansiedlungsversuchen fremdländischer Arten weiß man, dass es mit dem Prinzip „Arche Noah“, also einem Pärchen pro Art, nicht getan ist. Meist werden viele hundert, meist tausende von Individuen benötigt, um eine erfolgreiche Ansiedlung zu ermöglichen, meist geht aber auch das schief. Doch es gibt zugegebenermaßen auch Ausnahmen, wie Waschbär und Bisamratte eindrucksvoll zeigten; die Gründe für den Erfolg dieser „invasiven Arten“ in fremden Lebensräumen, in denen sie ja in Konkurrenz zu eigentlich hochangepassten ursprünglich heimischen Arten treten, sind weitestgehend unverstanden. Es bedarf jedoch zweier Grundvoraussetzungen, damit eine Tier- oder Pflanzenart in einem Gebiet, in dem sie zuvor nicht vorkam, heimisch oder gar invasiv wird: erstens einer massiven anthropogenen Störung des Lebensraumes, die der Neuankömmling besser toleriert als zuvor vorhandene Arten. Und zweitens einer freien ökologischen Lizenz, also einer freien Planstelle im Biotop und einer dafür fehlenden Konkurrenzsituation.

Verbotene invasive Arten

Seit 2016 gibt es eine schwarze Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung. Die dort aufgeführten Tier- und Pflanzenarten dürfen nicht gehandelt, transportiert, gepflegt und in menschlicher Obhut vermehrt werden. Sie werden als schädlich kategorisiert und es ist die Aufgabe von Umwelt- und Naturschutzbehörden, die wildlebenden Bestände der auf dieser Liste aufgeführten Arten zu reduzieren und auszumerzen. Das dazu gehörige Gesetz fordert, dass nur solche Arten auf die Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung gesetzt werden dürfen, deren Bekämpfung mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Alle hier genannten, als invasiv einzustufende Krebsarten, also Kamber-, Lousiana-Sumpf-, Signal- und Marmorkrebs stehen inzwischen auf der Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung. Da ihre Bekämpfung jedoch unmöglich ist – von vertretbarem Aufwand ganz zu schweigen – ist diese Listung illegal. Sie hat jedoch, bis es zu einer höchstrichterlichen Aufhebung der Listung kommt (wobei es unwahrscheinlich ist, dass diese jemals angestrebt wird) bindenden Charakter. Aquarianer dürfen also keine der genannten Arten zuhause im Aquarium oder im Gartenteich pflegen.

Die Verantwortung der Aquarianer und des Handels

Dennoch zeigt der Fall des Marmorkrebses die besondere Verantwortung, die Aquarianern und dem Tierhandel zukommt, sehr deutlich auf. Laien, denen der naturwissenschaftliche Hintergrund und das nötige Spezialwissen fehlen, glauben durchaus, wenn derartige Horrormeldungen in der Presse auftauchen, dass sie wahr sind. Schnell kann sich dann eine Lobby bilden, deren Ziel es ist, den Handel mit (in diesem Falle) Krebsen generell zu verbieten. Und das ist keine Fiktion, derart überzogene Forderungen sind bereits zu hören gewesen, in manchen Staaten sind sie sogar schon Realität! Aquarianer sollten daher niemals irgendwelche Krebse in die freie Natur entlassen. Gartenteichbesitzer sollten am besten ganz auf den Besatz mit Krebsen verzichten.

Selbst an sich einheimische Edelkrebse unbekannter Herkunft könnten im Falle eines Entweichens genetischen Schaden bei der ortsansässigen Population anrichten. Stellen Sie sich nur einmal vor, die ortsansässigen Tiere seien genetisch immun gegen die Krebspest und Ihre Gartenteichtiere nicht. Kreuzten sich beide, ergäbe das wieder einen hohen Prozentsatz nicht-immuner Tiere unter den Nachkommen, was die Population nachhaltig schädigen würde.

Der Handel sollte Krebse ausdrücklich nur zur Aquarienhaltung verkaufen und auf die besondere Verantwortung des Halters hinweisen.

Die Verantwortung aller

Aus genau den gleichen Gründen sind auch an sich gut gemeinte Wiederansiedlungsversuche von Edelkrebsen grundsätzlich abzulehnen (von speziellen Ausnahmen, auf die hier einzugehen unmöglich ist, einmal abgesehen). Aquarianer, Gartenteichbesitzer, Tier- und Pflanzenhalter allgemein müssen dafür Sorge tragen, dass aus ihrem Hobby kein Schaden an der freien Natur entsteht. Ebenso müssen Artenschützer, Biologen und Umweltschützer sich endlich von dem Gedanken lösen, die Natur sei ihr privater Freiluftzoo für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Die Natur gehört keiner beider Gruppen und gleichzeitig beiden. Ihr gemeinsames Ziel muss sein, die Natur in ihrer gesamten Schönheit und Vielfalt zu erhalten. Gezielte Desinformation und gegenseitige Verleumdungen helfen da nicht weiter. Nur Wissen tut es. Die Lehre aus der Vergangenheit und dem Fall des Kamberkrebses ist die bittere Lektion: mit einfachen Maßnahmen kann man angesichts der Komplexität natürlicher Regelkreise rein gar nichts erreichen.

Frank Schäfer

Anzeige

Pingback: Franky Friday: Sind Aquarianer wirklich schuld am Aussterben der Europäischen Flusskrebse? - my-fish

Sehr schöner Beitrag, ich hoffe er findet Gehör.

Vielen Dank!