Ab und zu werden mit regulären Fischsendungen, die Aquarium Glaser erhält, auch einige Muster geschickt. Der Exporteur bittet in solchen Fällen um Bestimmung und fragt, ob die Tiere für den Handel interessant seien. In dem Fall, über den hier berichtet werden soll, handelte es sich um drei Arten aus dem Kongo. Die erste Art ließ vermeintlich sich relativ leicht bestimmen : Neolebias ansorgii

Dieser niedliche Salmler war in den 1950er und 1960er Jahren – zumindest der Literatur zufolge – ein recht beliebter Aquarienfisch. Heutzutage sieht man ihn nur sehr selten im Handel. Die Zucht ist wenig produktiv, weshalb die wenigen Nachzuchtexemplare meist direkt vom Züchter aus ihre Käufer finden. Die Art ist vergleichsweise weit in Zentral- Afrika verbreitet. Meldungen liegen aus Angola, Benin,Nigeria,Kamerun,Gabun und der D. R. Kongo vor. Allerdings wird der kleine, etwa 2,5 – 3 cm groß werdende Fisch offenbar häufig übersehen oder er bevorzugt Habitate, in denen er nicht effektiv ge-sammelt werden kann. Anders ist es kaum zu erklären, warum die Art so selten im Handel auftaucht. Es erscheint zudem fraglich, ob alle Fische, die als “Neolebias ansorgii” determiniert wurden, tatsächlich auch dieser Art angehören. Die Fische sehen nämlich – je nach Fundort – sehr unterschiedlich aus. Die Variante oder Art (wobei noch zu klären wäre, wie der Fisch, den BOULENGER 1912 aus dem Lucula River in Angola beschrieb, denn im Leben überhaupt aussieht), die in nur fünf Exemplaren als Sample geschickt wurde, ist mit einem sehr attraktiven, leuchtend grünen Seitenstreifen ausgestattet. Die fünf Tiere gingen an einen bewährten Züchter,es scheint jedoch derzeit, als seien alle Exemplare Männchen. Man pflegt diese durchaus nicht empfindlichen Zwerge am besten in kleinen Artenbecken. In Gesellschaft größerer und lebhafter Fische werden sie scheu und blass, was auch in hell erleuchteten Aquarien passiert. Also: gedämpftes Licht, dunkler Boden (Torffasern), weiches Wasser, pH 6-6,5, und Temperaturen um 24°C,dann hat man große Freude an den possierlichen Fischen,die jegliches übliche Fischfutter passender Größe fressen

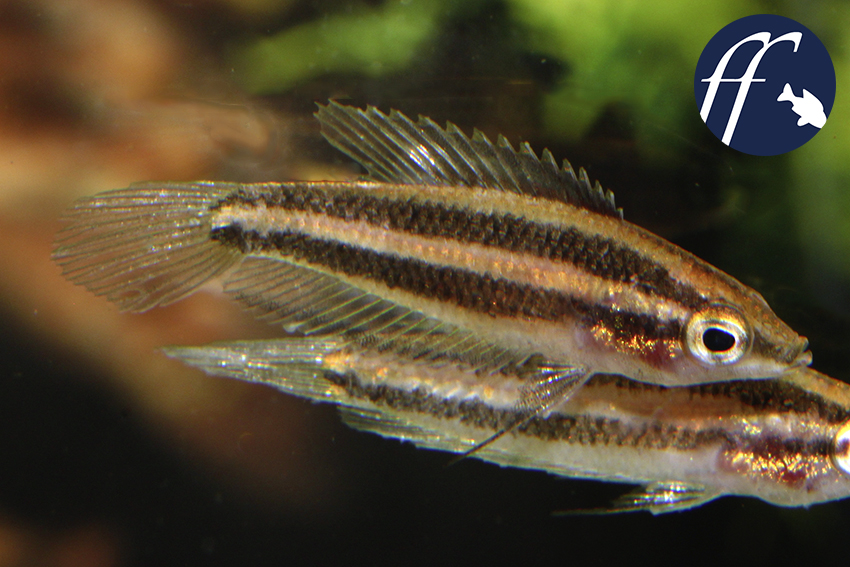

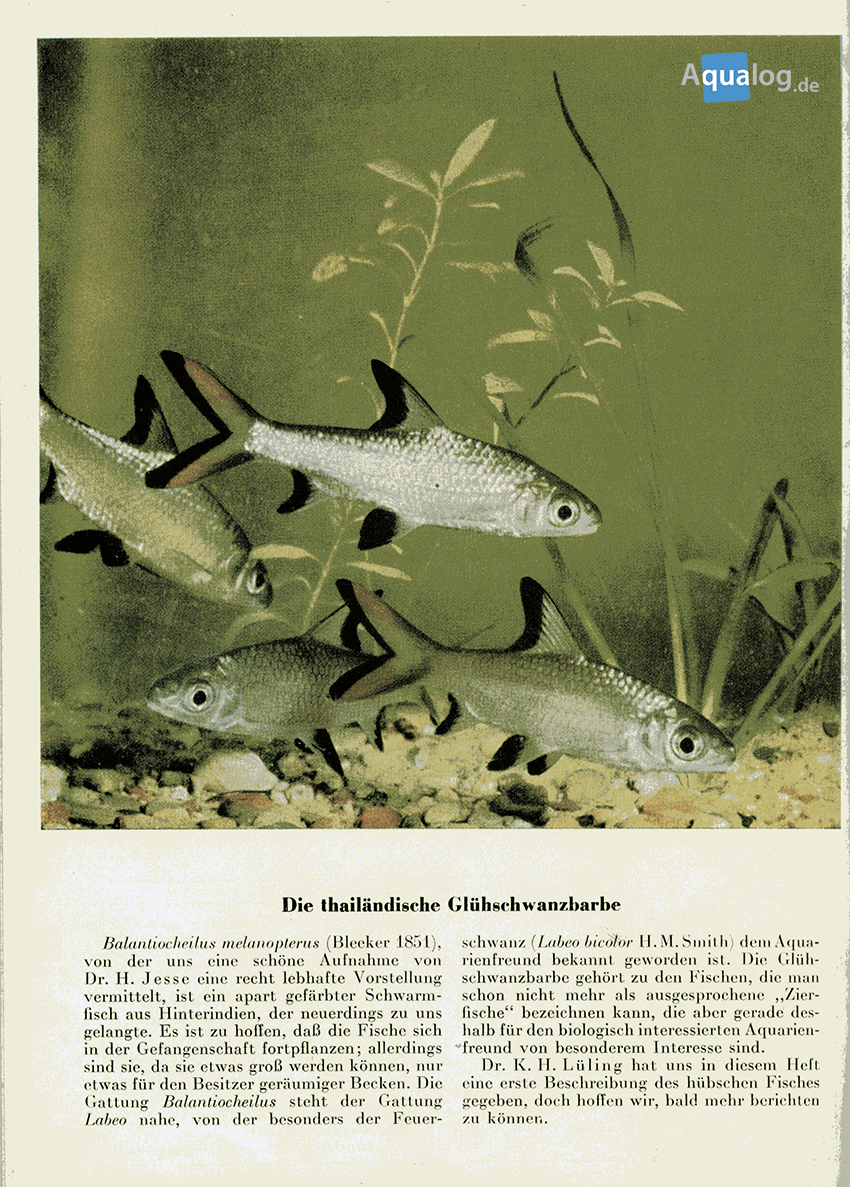

Die zweite Art ist eine der wenigen Süßwassergrundeln Afrikas:

Awaous lateristriga

Diese Grundel wird etwa 25 cm lang, gehört also zu den größeren Kalibern.Die Art ist sehr weit in West- und Zentral-Afrika verbreitet und findet sich auch auf zahlreichen Inseln. Als erwachsener Fisch lebt das Tier fast ausschließlich in reinem Süßwasser, nur gelegentlich wird es auch aus brackigen Regionen gemeldet. Die weite Verbreitung und das Vorkommen auf Inseln erklärt sich aus der Tatsache, dass sich die winzigen Larven der Art im Meer entwickeln und dort mit den Meeresströmungen weit verdrifted wird. Diese spezielle Fortpflanzungsbiologie macht eine Zucht im Aquarium sehr schwierig, da es uns an geeigneten Futterorganismen fehlt, mit denen man die Larven in ihrer marinen Phase ernähren kann. Immerhin wurden schon gelegentlich Ansätze zu einer erfolgreichen Zucht publiziert. Die folgenden Angaben beziehen sich auf die verwandte Art A. flavus aus Südamerika, die so attraktiv ist, dass sich Aquarianer schon mit Zuchtversuchen befassten.

Anzeige

Die Grundeln sind Höhlenlaicher, die sehr unterentwickelten Larven schlüpfen bereits nach etwa 12-13 Stunden. Sie haben zu diesem Zeitpunkt noch kaum entwickelte Augen und treiben in einer typischen Kopf-nach-unten-Position durch das Wasser. Nach vier bis fünf Tagen nehmen sie eine waagerechte Schwimmposition ein, die Augen sind jetzt voll entwickelt und die Tiere können mit der Futteraufnahme beginnen. Nun müssen sie unbedingt in vollwertiges Seewasser überführt werden, sonst sterben sie unweigerlich. Die Larvenhaltung ist möglich ab einer Dichte von 1.018. Man kann die Larven, ohne Schädigungen befürchten zu müssen, direkt aus dem Süßwasser in das Seewasser umsetzen. Die Haltung der Larven in Seewasser gelang schon bis zu 20 Tagen. In dieser Zeit wuchsen die Larven und nahmen offenbar auch Nahrung zu sich,wobei nicht ganz klar ist,was

genau sie fressen. Angeboten wurden Rädertierchen (Brachionus); Zuchtansätze von solchen Rädertierchen kann man im spezialisierten Zoofachhandel erwerben. Die Rädertierchen wurden direkt im Aufzuchtaquarium mit Mikro-Algen gefüttert. Es ist demnach denkbar, dass die Grundel-Larven auch davon fraßen oder von unidentifizierten Ciliaten, die sich ebenfalls entwickelten. Für mehr Details siehe den sehr interessanten Bericht von Naomi DELVENTHAL: http://gobiidae.com/breeding_awaous.htm. Doch auch ohne Zucht ist die Pflege dieser Tiere im Aquarium sehr interessant, da sie, wie alle Grundeln, ein abwechslungsreiches Verhalten zeigen. Wichtig bei der Pflege ist ein Bodengrund aus feinem Sand, den die Fische mit großer Leidenschaft nach Nahrungspartikeln durchwühlen. Die Wasserwerte sind von untergeordneter Bedeutung, die Temperatur sollte im Bereich zwischen 22 und 26°C liegen. Jedes übliche Futter wird gerne genommen, die Fische haben einen großen Nahrungsbedarf. Untereinander und gegen artfremde Fische ist A. lateristriga friedlich.

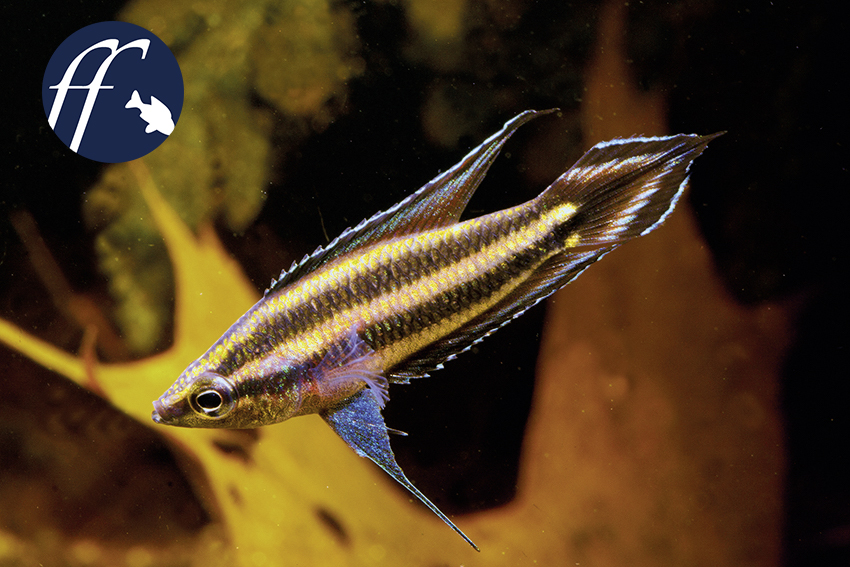

Schließlich kam noch ein herrlicher Zwergbuntbarsch mit:

Nanochromis teugelsi

Diese bildschöne Art ist im Hobby schon einige Zeit bekannt. Zunächst nannte man sie nach dem Fundort Nanochromis sp. “Kasai”, bis sie 2006 von LAMBOJ und SCHELLY schließlich wissenschaftlich gültig als N.

teugelsi beschrieben wurde. Dieser Zwergbuntbarsch wurde erst im Jahr 2000 entdeckt und als Zierfisch exportiert. Die ein bis drei schwarzen Punkte im weichstrahligen Teil der Rückenflosse, die bei den

meisten Exemplaren zu sehen sind, sind sehr charakteristisch für die Art. Männchen werden bis zu 8 cm lang, Weibchen bleiben deutlich kleiner. Wie alle Nanochromis-Arten ist auch diese ein Höhlenbrüter mit Elternfamilie, wobei das Weibchen mehr Eier und Brut bewacht und das Männchen hauptsächlich das Revier verteidigt. Zur Pflege und Zucht ist keimarmes, weiches und saures Wasser nötig.

Frank Schäfer

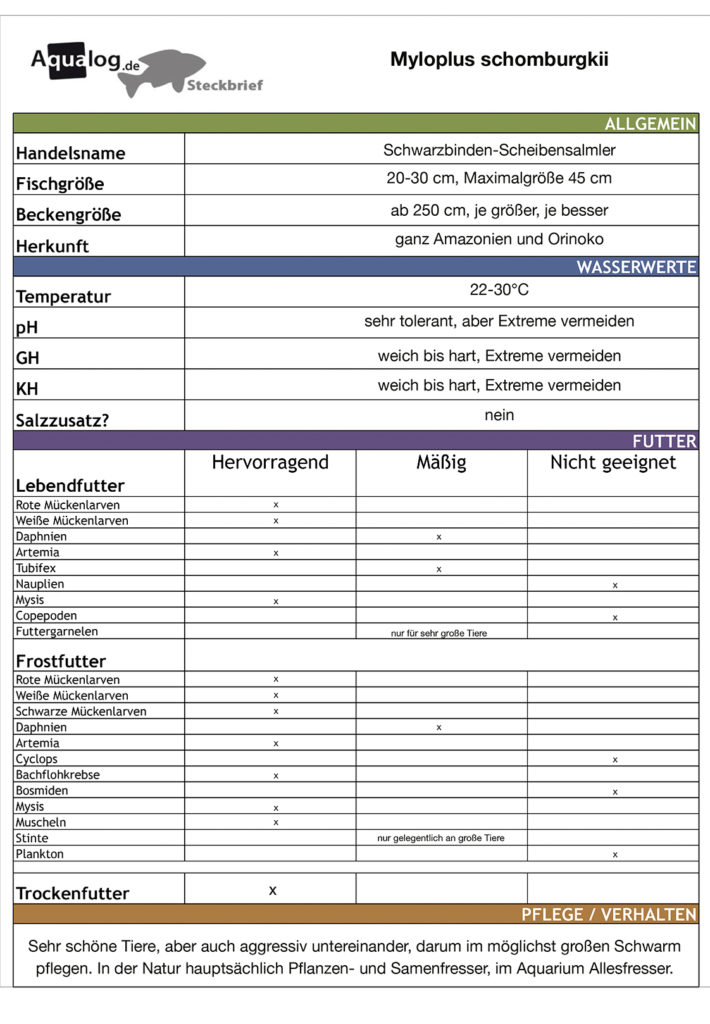

Lexikon zum Blog „Raritäten aus dem Kongo“

Neolebias: bedeutet “neuer Lebias”; Lebias ist eine andere Fisch-Gattung.

ansorgii: Widmungsname für William John Ansorge (1850-1913)

Awaous: nach dem auf Tahiti gebräuchlichen Namen für die Art A. ocellaris

lateristriga: bedeutet “seitlich gestreift”

Nanochromis: bedeutet “kleiner Chromis”; Chromis ist eine andere Gattung

teugelsi: Widmungsname für Guy G. Teugels (1954-2003), ehemaliger Kurator für Fische am Afrikamuseum in Tervueren (Belgien).