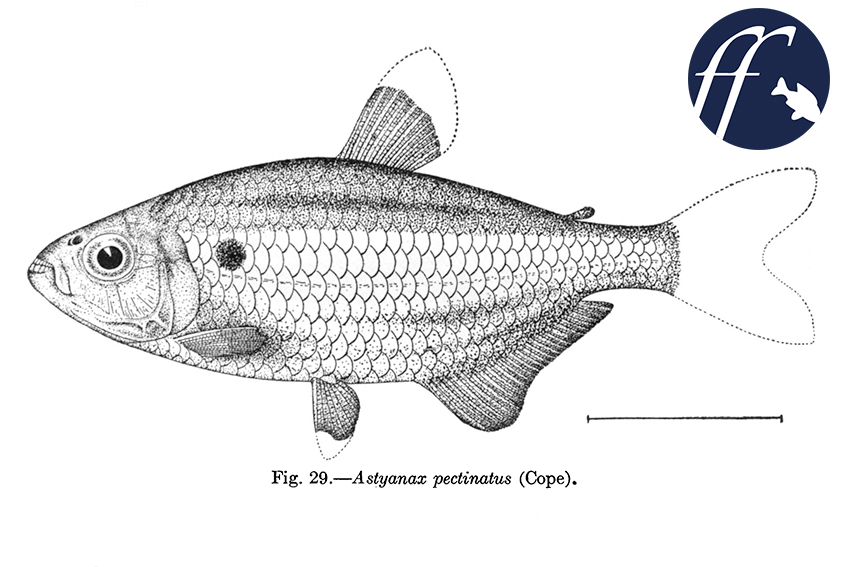

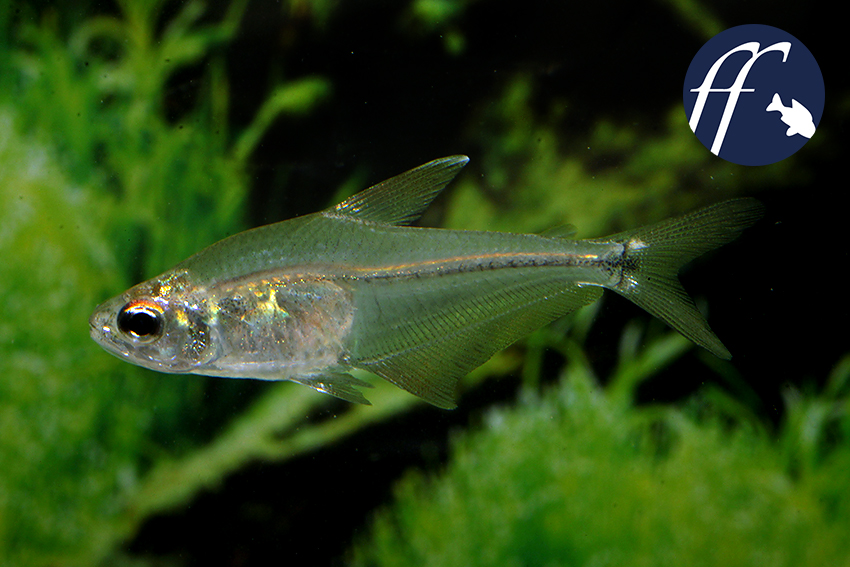

Nur selten wurde und wird dieser etwa 6 cm lang werdende Salmler aus dem südlichen Südamerika (Einzug des Paraguay-Flusses in Argentinien, Brasilien und Paraguay) importiert. Das ist schade, denn die bereits 1911 von Eigenmann unter dem Namen Vesicatrus tegatus – die Gattung Vesicatrus wird derzeit als Synonym zu Phenacogaster gesehen – beschriebene Art weist einige Besonderheiten auf, die die Beobachtung im Aquarium lohnenswert macht.

Die Gattung Phenacogaster: eine kurze Übersicht

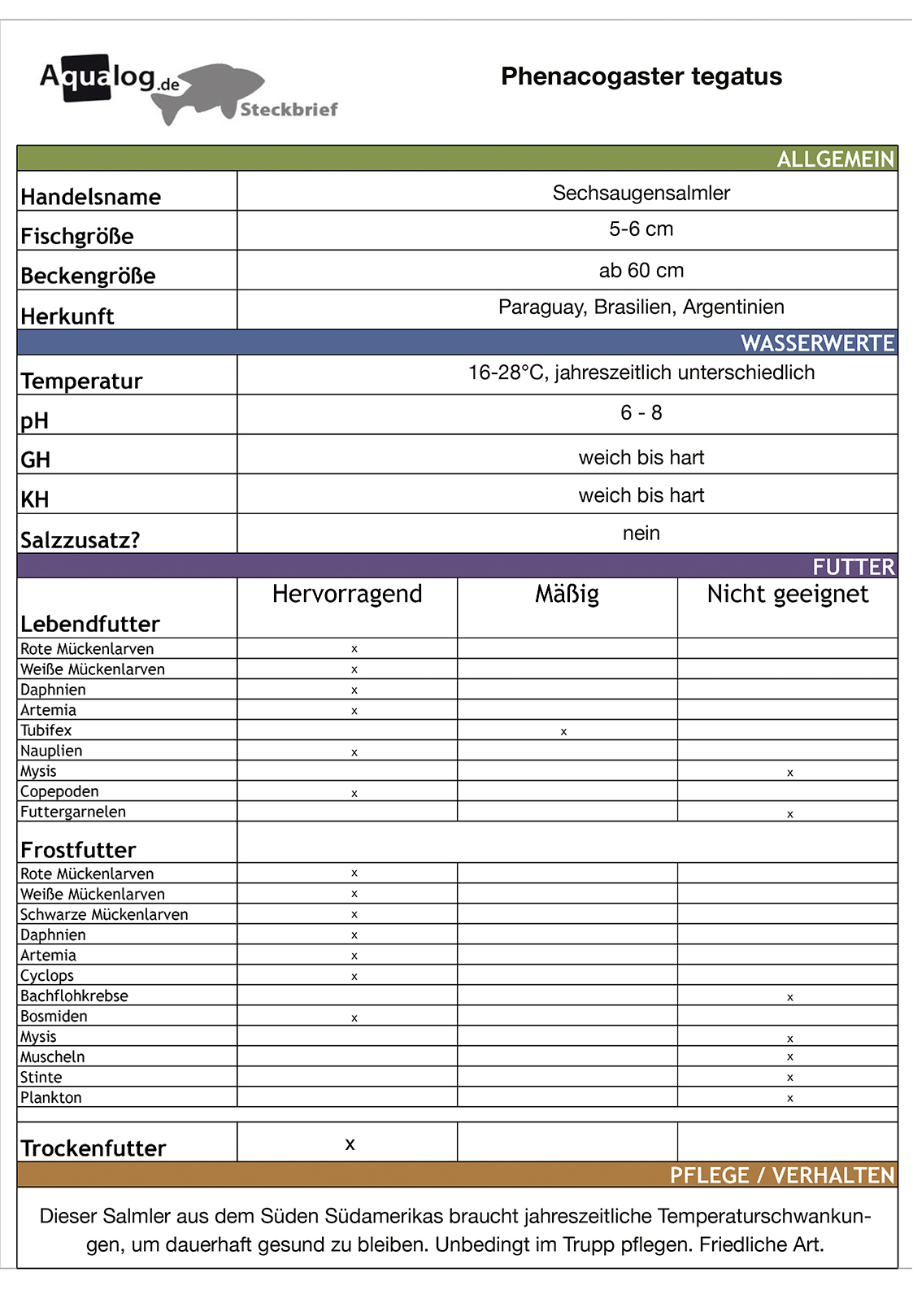

Derzeit (August 2023) werden dieser Gattung 24 Arten zugeordnet. Aufgestellt wurde die Gattung 1907 von Eigenmann für die 1870 von Cope aus Peru (Pebas) beschriebene Art Tetragonopterus pectinatus. Die Beschreibung von Cope war von keiner Abbildung begleitet, darum zeichnete Fowler 1907 den Holotypus, den er in die Gattung Astyanax einordnete. Aufgrund dieser Zeichnung würde man wohl kaum einen Phenacogaster erkennen; kein Wunder also, dass Steindachner 1876 und 1882 zwei Synonyme zu P. pectinata fabrizierte: Tetragonopterus tabatingae und T. bairdii. Für das 19te Jahrhundert war es das.

Der Holotyp von Tetragonopterus pectinatus aus Fowler, 1907

Der Salmlerspezialist Eigenmann beschrieb 1909 zwei, 1911 drei weitere Arten, je eine Art beschrieben Norman (1934), Ahl (1936) und Fowler (1941); somit kannte man Mitte des 20ten Jahrhunderts 9 Arten, wobei ich das hier vereinfacht darstelle, die waren nämlich durchaus nicht alle in Phenacogaster untergebracht. Umgekehrt ist der 1911 von Fowler als Phenacogaster bondi beschriebene Fisch heute in Gymnocorymbus gestellt, zweifellos korrekt.

Gymnocorymbus bondi aus Kolumbien wird manchmal als kleiner Jungfisch mit hübschen orangefarbenen Flossen importiert. Mit zunehmendem Alter verliert sich das leider. Die Art wurde von Fowler fälschlich in Phenacogaster beschrieben; aquaristisch kannte man sie lange Zeit als Gymnocorymbus socolofi.

Dann war es lange Zeit still um diese Salmlergruppe. Erst 1995 folgte wieder eine Art-Beschreibung, zusammen mit einer neuen Diagnose der Gattung. Die brasilianische Ichthyologin Zilda Margarete Seixas de Lucena, bereits Seniorautor der 1995er Arbeit, entdeckte diese kleinen Salmler nun für sich und begann zu forschen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Die zuletzt beschriebene Art, P. lucenae, wurde zu Ehren von Lucena benannt und ist die 15te neue Art seit 1995! Farblich sind Phenacogaster freilich keine Offenbarung. Die meisten sind kleine, durchsichtige Fische, meist mit einem Schulterfleck, oft mit einem Schwanzwurzelfleck. Sie sehen sich sehr, sehr ähnlich. Wer in die Feinheiten der Artunterscheidung einsteigen möchte, sollte mit der 2010er Arbeit „Descrição de nove espécies novas de Phenacogaster (Ostariophysi: Characiformes: Characidae) e comentários sobre as demais espécies do gênero“ von Lucena & Malabarba einsteigen (kostenloser Download hier: https://www.scielo.br/j/zool/a/47FyqVP45DrQ3wNV9Jwqt3k/?lang=pt), in der alle bis zu diesem Zeitpunkt erfassten Arten diskutiert werden und ein Bestimmungsschlüssel geliefert wird.

Phenacogaster-Arten werden kaum gezielt importiert. Dieses Tier wurde provisorisch als P. megalosticta bestimmt, aber sicher ist das nicht.

Dieses Exemplar sammelte ich aus einer Sendung aus Venezuela heraus. Vielleicht handelt es sich um P. prolata.

So richtig farblich vom Grundtyp abweichend sind nur zwei Arten, nämlich P. apletostigma, der einen sehr großen zweiten Humeralfleck hat und der eigentliche Gegenstand dieses Blogs, der „Sechsaugensalmler“ P. tegatus.

Phenacogaster tegatus

Obwohl auch diese Art keine plakativen Farben aufweist, sieht es doch mit seinem Flankenfleck und dem hell eingefassten Schwanzwurzelfleckt sehr hübsch aus. Mit dieser Färbung hat es etwas auf sich. Bekanntlich orientieren sich viele Raubfische bei der Jagd nach dem Auge der Beute. Sehr viele Fische haben darum – zumindest als Jungtiere – einen so genannten Augenflecken oder Ocellus im hinteren Teil des Körpers. Der Zweck der Übung besteht darin, den Räuber zu verwirren und ins Leere stoßen zu lassen. Phenacogaster tegatus hat nicht nur einen solchen Ocellus im Schwanzstiel, sondern auch noch in der Körpermitte. Die Verwirrung, die er damit erzeugt, ist pefekt, denn es gibt nur wenige Salmler, die derart konstant im engen Verband schwimmen, wie das Phenacogaster tegatus tut. Wegen dieser farblichen Eigenschaften habe ich bei einer Kurzvorstellung des Tieres auf der Homepage von Aquarium Glaser (https://www.aquariumglaser.de/fischarchiv/phenacogaster_tegatus_de/) den Namen „Sechsaugensalmler“ kreiert.

Salmler gelten ja im aquaristischen Sprachgebrauch generell als „Schwarmfische“. Dass das so nicht ganz richtig ist, wurde schon oft gesagt und geschrieben. Gemeint ist eigentlich gar nicht, dass die Tiere ein echtes Schwarmverhalten zeigen. Ein Schwarm reagiert bekanntlich wie ein großes Über-Individuum, jedes Schwarmmitglied orientiert sich bedingungslos am Nachbartier und agiert wie dieses. Nur so kommt es zum Schwarm. Unsere Aquariensalmler und – barben schwimmen hingegen nur höchst selten im Schwarm. Gewöhnlich tun sie es überhaupt nur, wenn eine akute Gefahr droht. Ansonsten kümmern sie sich eher um die eigenen Angelegenheiten, bleiben aber stets im Blick-Kontakt zu Artgenossen. Und das meint der Aquarianer, wenn er vom „Schwarmfisch“ spricht. Diese Tiere brauchen den ständigen Kontakt zu Artgenossen, um ihr normales Verhaltensspekrum ausleben zu können.

In diesem Sinne ist Phenacogaster tegatus unbedingt als Schwarmfisch anzusehen. Es gibt nur wenige Kleinsalmler, die derart auf Kontakt mit Artgenossen bedacht sind, wie der Sechsaugensalmler. Zur Not schließt er sich sogar anderen Arten an. Dazu dient ihm die Färbung auf dem Schwanzstiel. Dieser Ocellus ist nämlich exakt so gefärbt, wie der Ocellus bei dem Zwergpanzerwels Corydoras hastatus, dem Paraguay-Salmler (Aphyocharax nattereri, früher A. paraguayensis) und verschiedenen cheirodontinen Salmlern. Diese Arten imitieren einander allesamt in der Färbung. Ich nannte das einmal die „Paraguay-Connection“. Über sie gibt es einen Blog: https://www.aqualog.de/blog/die-paraguay-connection/

Alle genannten Arten schwimmen – zumindest gelegentlich – im gemischten Schwarm. Ihre Färbung könnte zweckmäßiger nicht sein. Der Ocellus-Effekt der Schwanzstiel-Zeichnung auf Raubfische wurde ja schon erörtet, dazu kommt, dass der Ocellus gleichzeitig als Orientierung für Schwarmgenossen dient. Der Vorteil von aus verschiedenen Arten zusammengesetzen Schwärmen liegt darin, dass eine verfügbare Nahrungsquelle mit weniger Artgenossen geteilt werden muss; ein Zwergpanzerwels ernährt sich ganz anders als ein Salmler und auch bei den Salmlern gibt es jede Menge Spezialisierungen. So hat man den Vorteil des Schwarmes mit der dort herrschenden erheblich größeren Sicherheit ohne den Nachteil, die Nahrung mit allzu vielen Artgenossen teilen zu müssen.

Wenn man also von dem selten angebotenen Phenacogaster tegatus nur wenige Exemplare erwerben kann, so kombiniere man sie mit fast immer erhältlichen Zwergpanzerwelse und/oder Paraguay-Salmlern. Ein derart besetztes Aquarium sollte gut ausgeleuchtet ein und über eine möglichst große, freie Sandfläche verfügen. Die Bepflanzung darf ruhig eher spärlich ausfallen, einige Wurzelstücke, Steine und etwas totes Laub (Eiche, Buche, Birke, Cattapa) vervollständigen das Bild. Das Wasser sollte stets klar gefiltert sein, jedoch keine allzu starke Strömung aufweisen. Als Biotop-gerechten Hingucker kann man noch ein oder zwei Paare Zwergcichliden (Apistogramma borellii, A. trifasciata oder Laetacara dorsigera) beigesellen, die etwas Farbe ins Spiel bringen.

Der Sechsaugensalmler ist eine völlig friedliche Art. Meines Wissens wurde noch kein ausführlicher Zuchtbericht über die Art publiziert, es ist jedoch zu erwarten, dass es sich um produktive Freilaicher ohne Brutfürsorgeverhalten handelt. Die Geschlechtsunterschiede sind bei der Art nur gering ausgeprägt. Die Männchen erscheinen hochrückiger und mit vergleichsweise größerer Afterflosse. Deutliche Größenunterschiede zwischen den Geschlechtern scheint es nicht zu geben.

Die aquaristischen Eckdaten für die Art: die Tiere sind nicht anspruchsvoll bezüglich der Wasserzusammensetzung. Die Wasserhärte spielt eine absolut untergeordnete Rolle, der pH-Wert darf zwischen 6 und knapp unter 8 liegen. Viel entscheidender ist die Tatsache, dass es sich um subtropische Fische handelt, die man nicht ganzjährig bei gleichbleibenden Temperaturen pflegen sollte. Viel besser tut es den Tieren, wenn sie bei Raumtemperatur gepflegt werden (18-22°C) und die Temperatur nur im Sommer um einige Grade ansteigt. Auch die Fortpflanzung lässt sich vermutlich durch die Zugabe von weichem Frischwasser und einem moderaten Temperaturanstieg auf vielleicht 26-28°C stimulieren. Gefressen wird von dem Sechsaugensalmler jegliches übliche Fischfutter passender Größe, egal ob lebend, trocken oder aus der Tiefkühltruhe.

Frank Schäfer

Anzeige