Jetzt ist es wieder so weit. Das älteste Haustier unter den Fischen, der Karpfen, kommt in vielen Haushalten traditionell entweder an Weihnachten oder an Silvester auf den Tisch. Erst in jüngster Vergangenheit gelang es, einige der Rätsel über die Herkunft des Karpfens zu lösen.

Bei fast allen Haustieren ist die Frage nach der wildlebenden Urform nur schlecht geklärt. Auch wann genau der Domestikationsprozess (also die Haustierwerdung) einsetzte ist oft nur ungefähr anzugeben. Das hängt damit zusammen, dass fossile Überreste oft viel Interpretationsspielraum lassen. So weiß man z.B. erst heute mit ziemlicher Sicherheit, dass alle Haushunde vom Wolf (Canis lupus) abstammen. Aber Wolf ist nicht gleich Wolf. Er kommt in vielen Unterarten fast weltweit vor. Nur in Australien fehlt er, weshalb der Dingo, ein Abkömmling der Hunde, die die ersten Menschen bei der Besiedlung Australiens mitbrachten, dort so gut Fuß fassen konnte und sich wieder zu einer wildlebenden Art weiterentwickelte. Das kann man dank DNS-Analysen heute mit einiger Sicherheit behaupten. Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es diese Technik aber noch nicht und die Forscher waren ganz und gar darauf angewiesen, anatomisch-vergleichende Untersuchungen anzustellen. Die sind nicht immer eindeutig. Lange diskutierte man, ob nicht der Goldschakal (Canis aureus) als Stammvater einiger Hunderassen in Frage käme. Heute nimmt man an, dass zwar verschiedene Wolfs-Unterarten Erbgut in den Hunden hinterlassen haben, nicht jedoch der Goldschakal.

Wir können viel anhand der Domestikationsprozesse über die Evolution lernen. Darum haben Haustiere auch den „Vater der modernen Evolutionstherorie“, Charles Darwin, besonders fasziniert. Er schrieb darüber ein zweibändiges Buch, das auch in einer von Darwin autorisierten deutschen Fassung herauskam: „Das Variieren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication“ (1868). Tatsächlich folgt die Haustierwerdung im Wesentlichen den gleichen Prinzipien wie die Evolution wildlebender Arten. Deshalb ist die Haustierforschung so spannend, denn sie führt uns in vergleichsweise kurzen Zeitspannen vor Augen, was so alles genetisch in einer Art steckt.

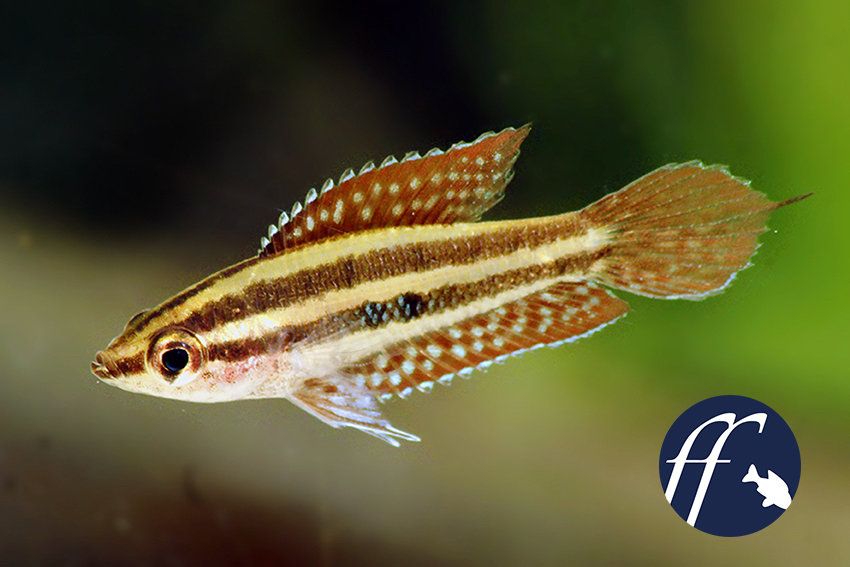

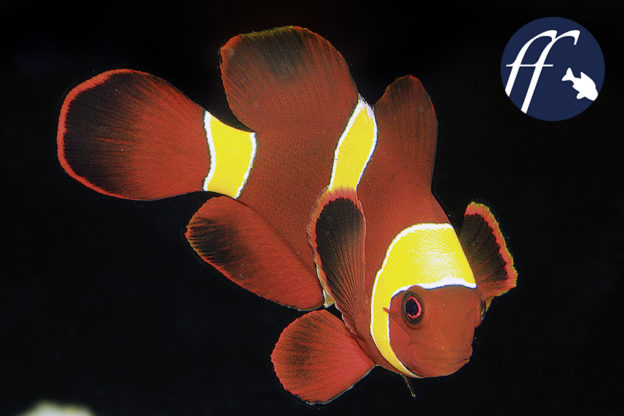

Die großen und größeren Säuger – also Wolf, Auerochse, Wasserbüffel, Gaur, Yak, Dromedar, Trampeltier, Pferd, Esel, Schwein, Lama, Ziege, Schaf und Katze – wurden mit Sicherheit ursprünglich aus religiösen Gründen domestiziert. In unendlich vielen Kulten und Mythen spielen sie bis heute eine wichtige Rolle. Man denke an den „Bösen Wolf“, die „Heilige Kuh“, den bocksgehörnten „Teufel“ usw. Der kultische Hintergrund der Katzendomestikation in Ägypten (der Bastet-Kult) ist den meisten Menschen bekannt. Und beim Karpfen? Tatsächlich sind zumindest Koi und die in Asien schon erheblich länger als die Karpfen domestizierten Goldfische sicher zu kultischen Zwecken verwendet worden. Denn in vielen der in Asien üblichen religiösen Vorstellungen gilt es als gute, glückbringende Tat, Tiere freizulassen. Das können kleine Vögel sein (vermutlich wurde darum das Japanische Mövchen, ein kleiner Prachtfink, aus dem Chinesischen Spitzschwanz-Bronzemännchen (Lonchura striata swinhoei) bereits im 16. jahrhundert domestiziert), aber eben auch Fische oder Schildkröten. Je kostbarer das ausgesetzte Tier, desto mehr Glück bringt das und so wurden vermutlich die seltenen und teuren Farbabweichungen darum gezielt vermehrt – jedenfalls soweit das ohne Kenntnis der Erbregeln geht. Der Koi ist eine relative junge Haustierform des Karpfens, er entstand wohl erst vor rund 200 Jahren (auch wenn manche Quellen anderes behaupten). Der Koi ist ein Abkömmling einer asiatischen Wildkarpfenform. Deren wissenschaftlicher Status ist viel diskutiert. Auch hier gilt wieder generell: es ist über wenige Wildtierarten so wenig bekannt, wie über die Ahnen unserer Haustiere. Im Falle des Rindes und des Dromedars ist die Stammform ausgestorben, bei Ziege und Schaf ist es oft fraglich, welche Wildform noch reinrassig existiert, ähnliches gilt für Wildyak und wilden Wasserbüffel, dass überlebende wilde Trampeltiere entdeckt werden konnten, war eine der größten Sensationen des 20. Jahrhunderts, vom Wildpferd sind etliche Unterarten schon lange ausgerottet, Wildesel sind hochgradig bedroht. Sogar beim Wolf besteht bezüglich der Systematik noch sehr viel Forschungsbedarf.

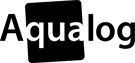

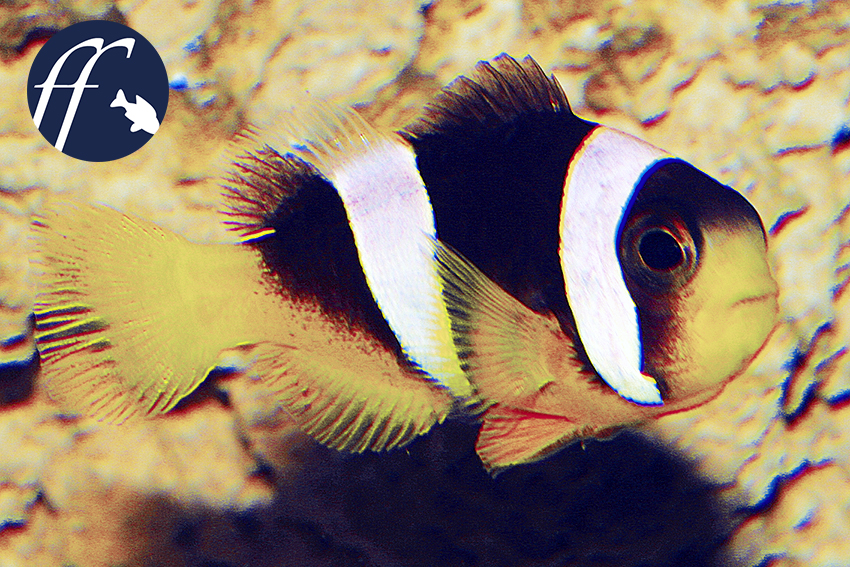

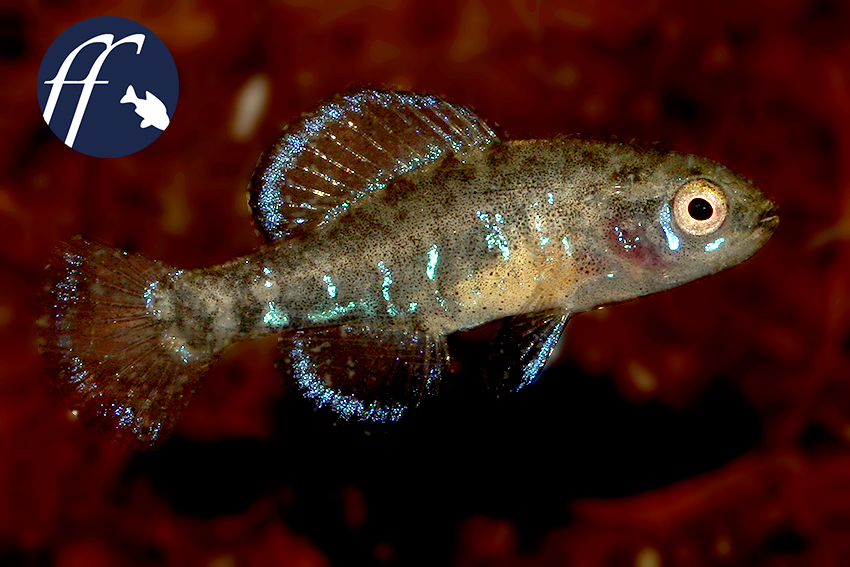

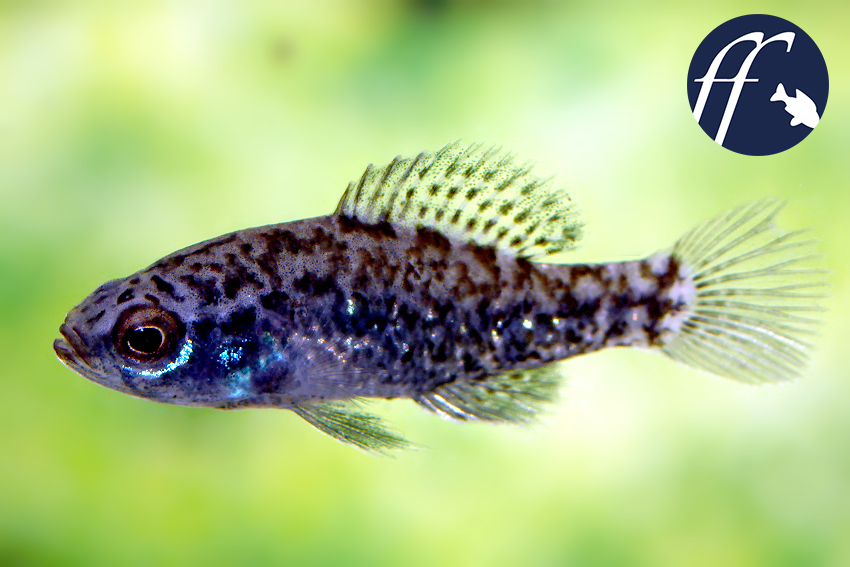

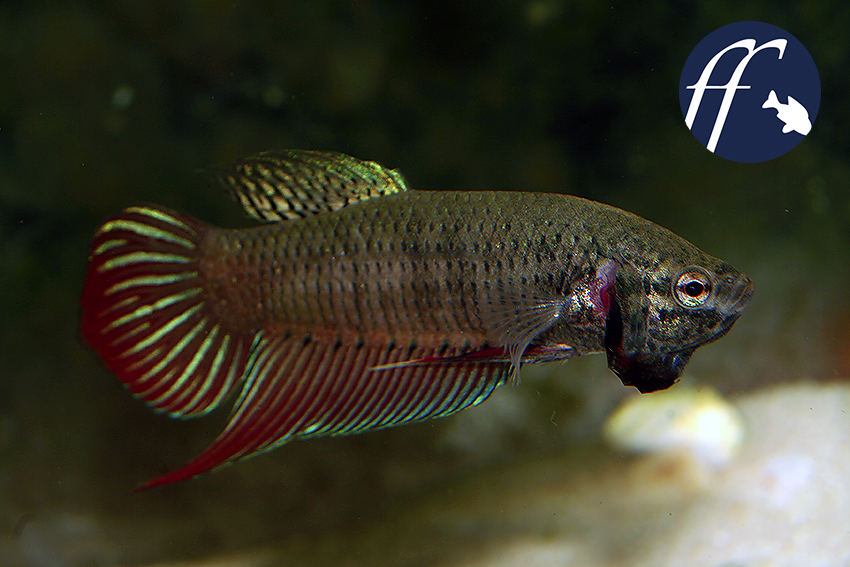

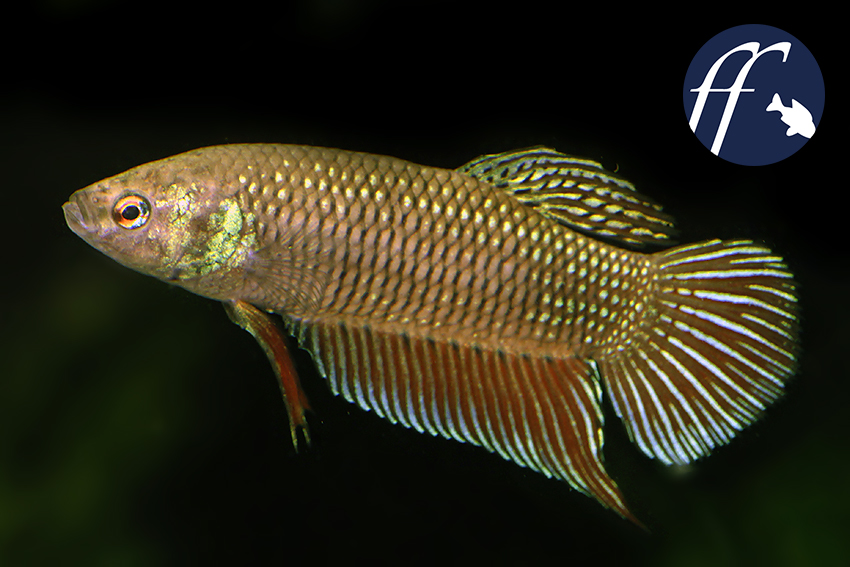

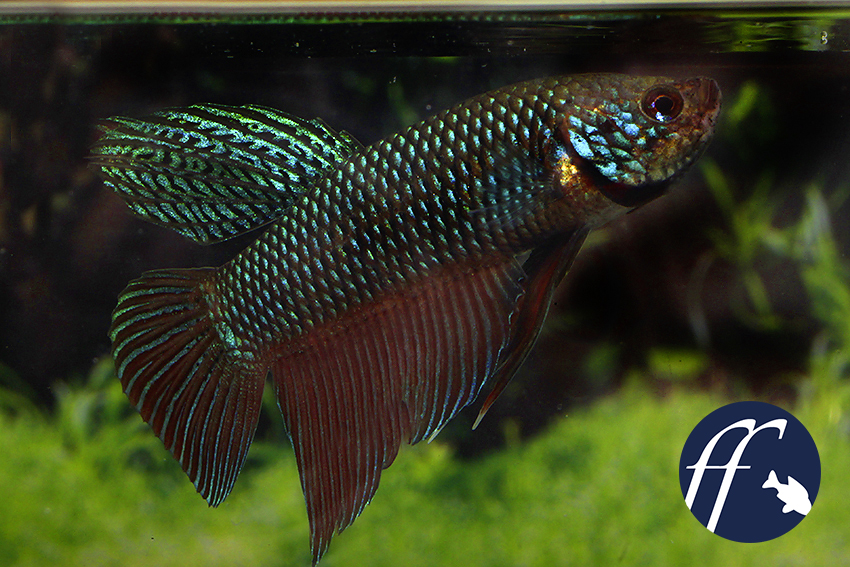

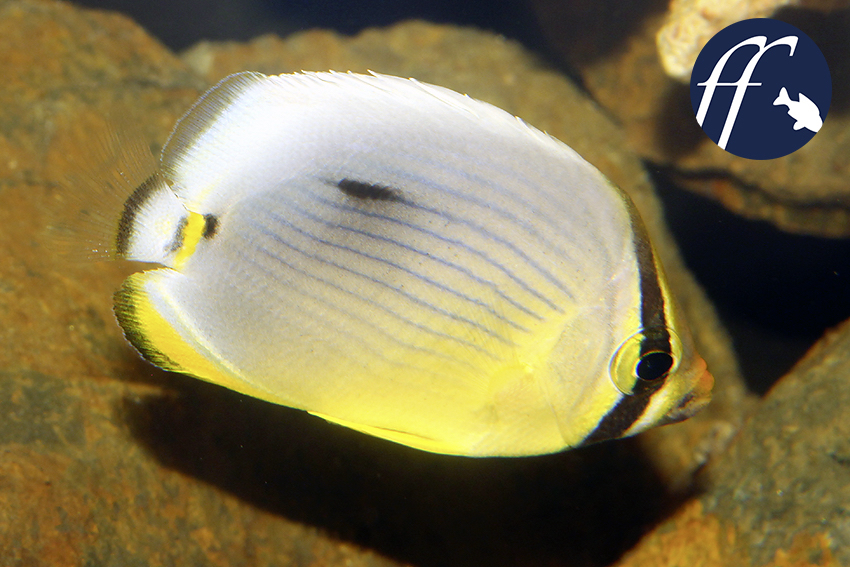

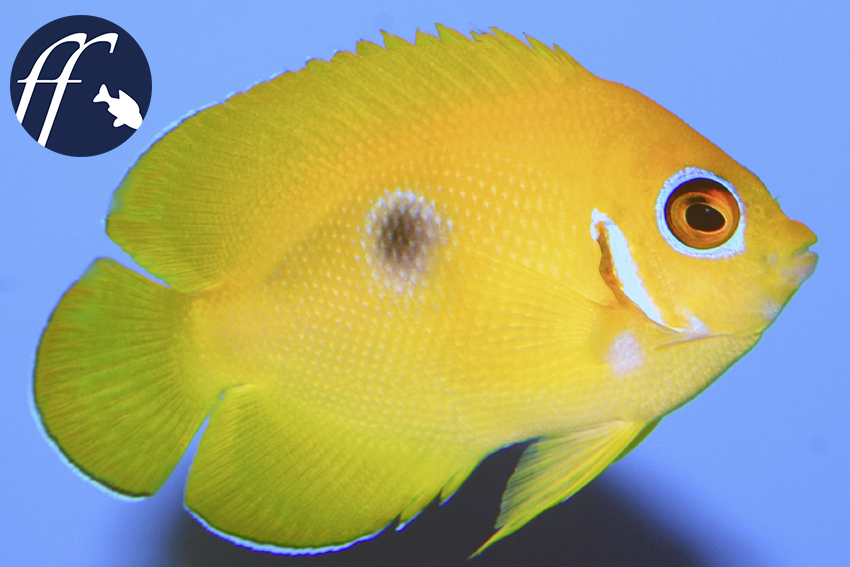

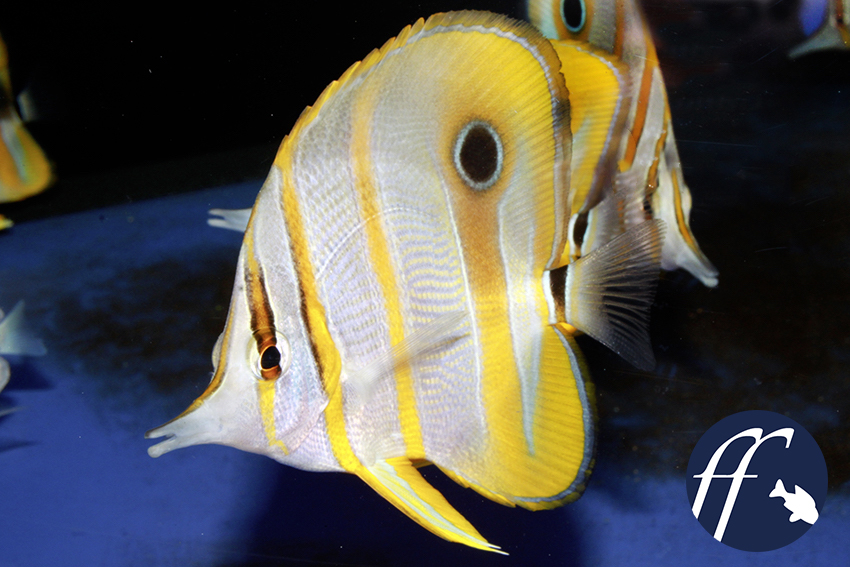

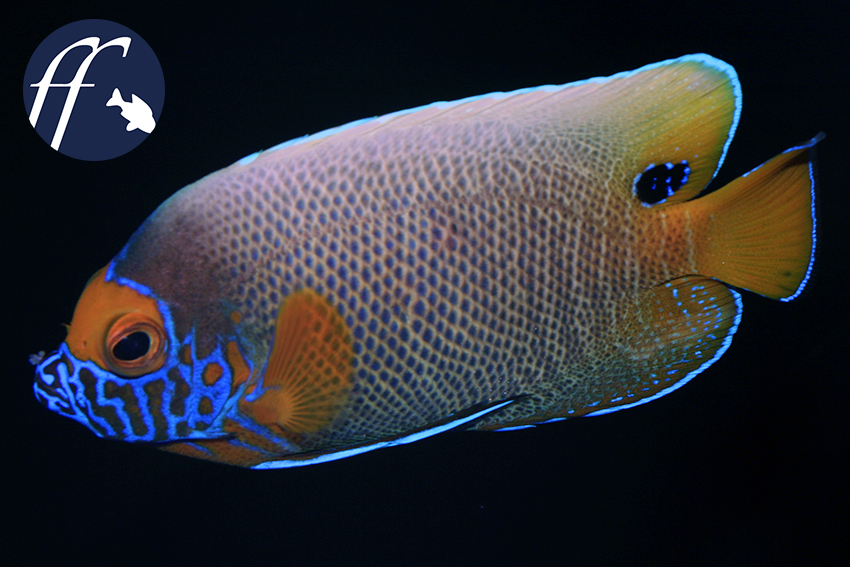

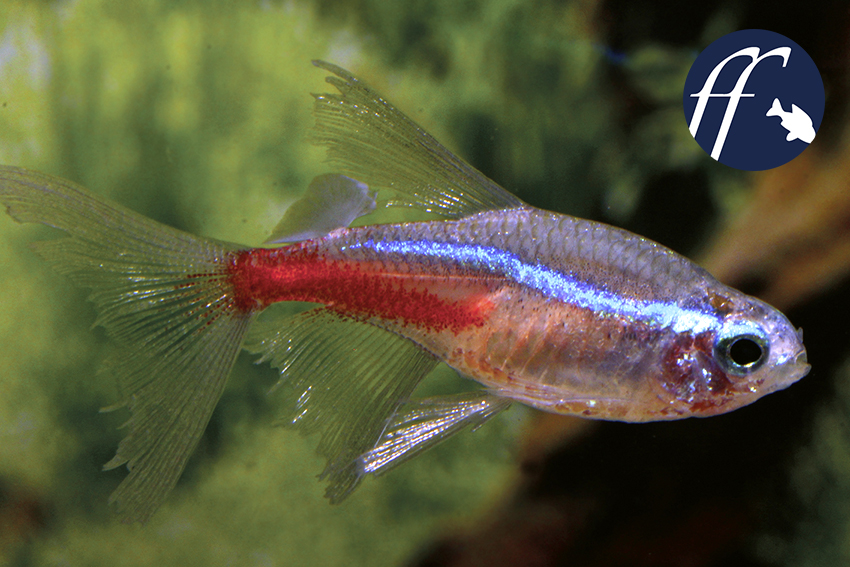

Die Einbuchtung hinter dem Kopf ist sehr charakteristisch für alle Abkömmlinge von Speisekarpfen.

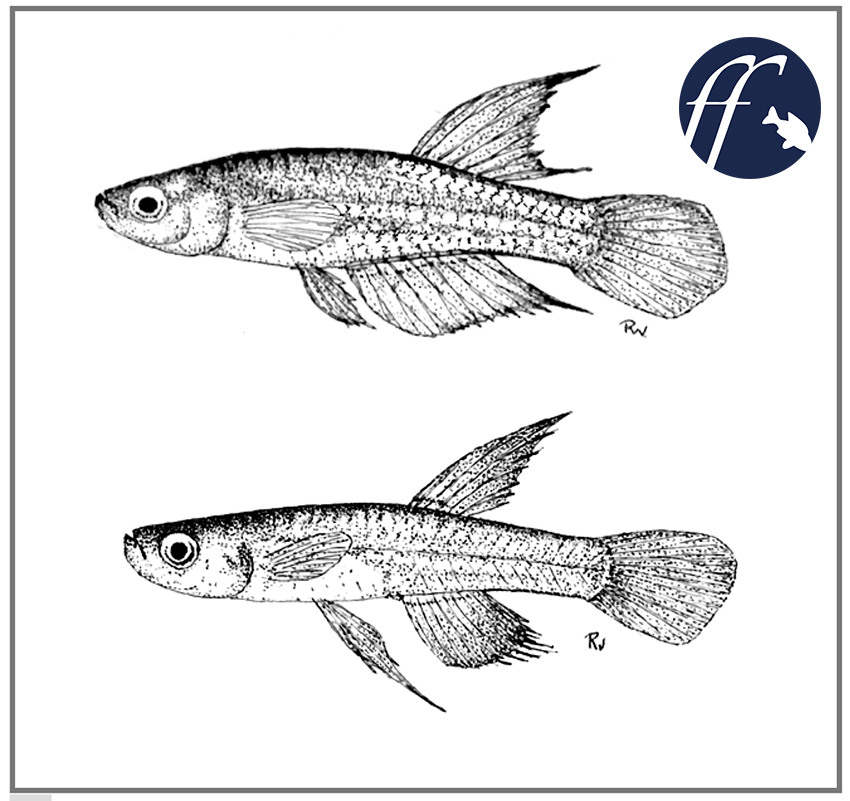

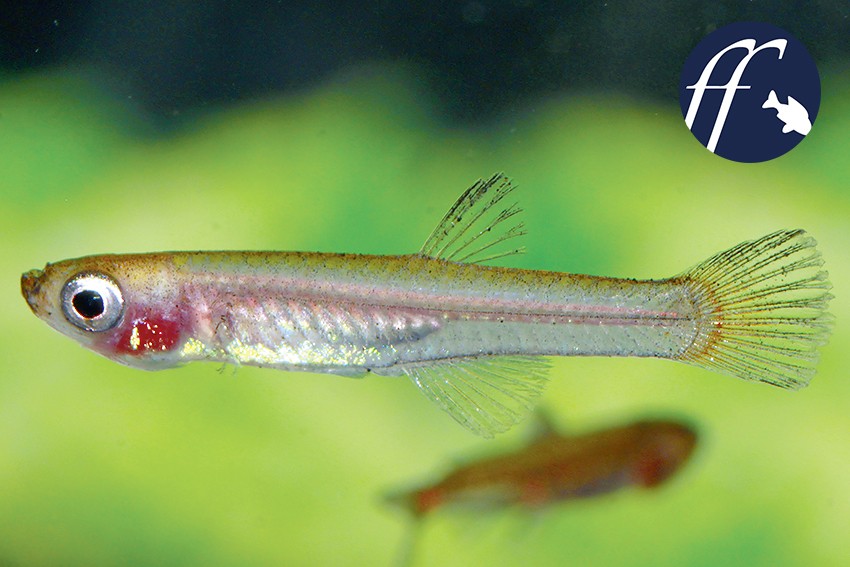

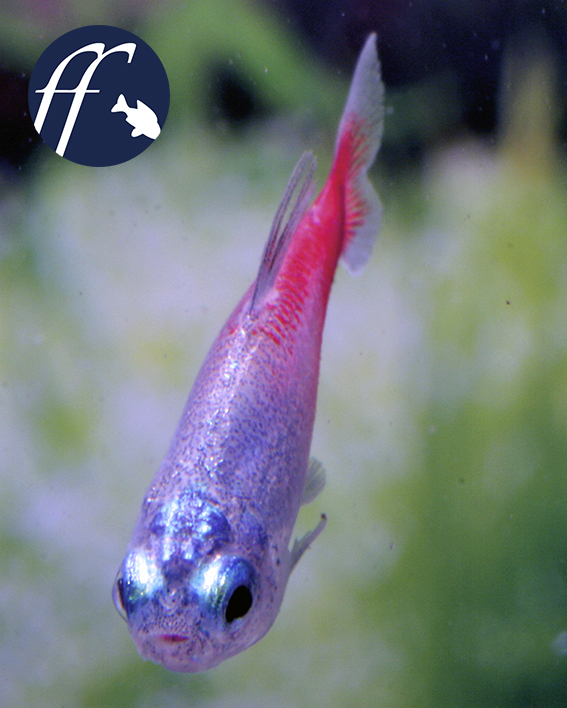

Die zoologische Gattung Cyprinus enthält sehr viele beschriebene Arten, wieviele davon allerdings wirklich gültig sind, ist kaum zu sagen. Fishbase führt 24 Arten als valide auf. Als Urahn des Koi wurde lange Zeit die asiatische Unterart unseres Karpfens genannt. Fasst man den Karpfen als „Superart“ mit Unterarten auf, so muss man ihn Cyprinus carpio carpio Linné, 1758 nennen. Eine Unterart ist eine geografische Form einer Art, die sich von anderen Unterarten anatomisch unterscheiden lässt; innerhalb des Unterartenareals kommt immer nur die „reine“ Unterart vor, aber dort, wo die Unterart-Areale aneinandergrenzen gibt es undefinierbare Zwischenformen, so genannte Intergrades; das ist der wesentliche Unterschied zwischen Arten und Unterarten, bei Arten gibt es niemals Intergrades. Die asiatische Unterart wurde lange Zeit als Cyprinus carpio haematopterus Temminck & Schlegel, 1846 bezeichnet. Der Name Cyprinus haematopterus darf aber nicht für Karpfen verwendet werden, da er bereits früher (1820) für eine aus heutiger Sicht nicht näher mit dem Karpfen verwandte Art aus Nordamerika von Rafinesque „verbraucht“ wurde. Der korrekte Name für den wildlebenden Urahnen des Koi lautet darum Cyprinus carpio rubrofuscus Lacepède, 1803 – auf deutsch auch Amur-Karpfen. Viele Wissenschaftler lehnen gegenwärtig das Unterartkonzept ab und akzeptieren nur „volle“ Arten. Dann hieße der Koi-Urahn Cyprinus rubrofuscus. Erst um die Wende des 19. zum 20. Jahrhhundert wurden europäische Lederkarpfen – Abkömmlinge des Donau-Karpfens – in die japanischen Koi-Bestände eingekreuzt. Es entstanden die schuppelosen „Doitsu“-Formen des Koi. Doitsu ist nichts anderes als die Verballhornung des Wortes „Deutsche“…

Der Weihnachtskarpfen stammt aber nicht aus Asien. Sein Urahn stammt aus der Donau. Wie der große Erforscher der Geschichte des Karpfens – Eugene K. Balon – 1995 so wundervoll anschaulich beschrieb, reicht der Anfang seines Domestikationsprozesses 2.000 Jahre in die Vergangenheit, in die Zeit, als die Donau die Grenze des Römischen Reiches darstellte. Damals lernten die Römer den großen, prächtigen Fisch schätzen und brachten ihn mit in ihre mediterrane Heimat. Sie pflegten ihn (und andere Arten) in eigens errichteten Teichen und liebten die Tiere so sehr, dass der reiche Staatsmann und berühmte Redner Hortensius von Cicero gescholten wurde, er solle sich mehr um seine politischen Aufgaben als um seine Fische kümmern.

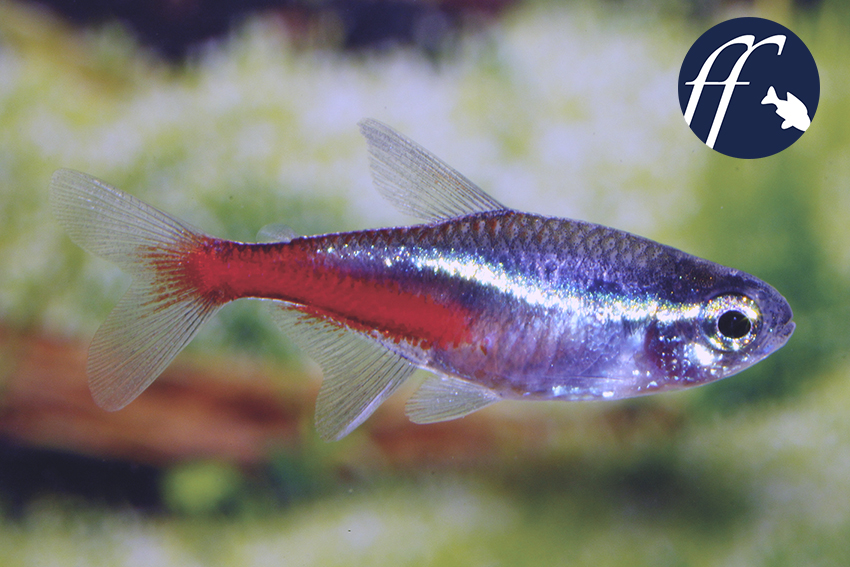

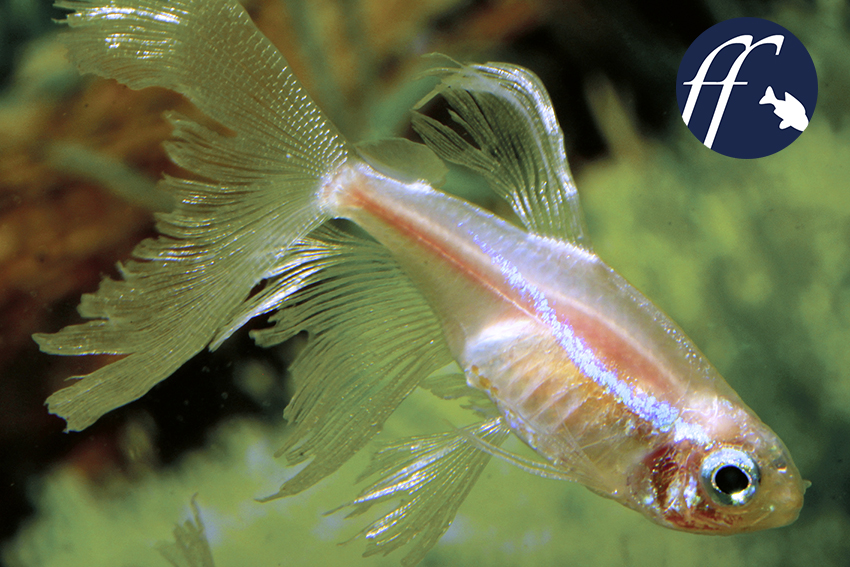

Ob die Römer den Donau-Karpfen regelrecht züchteten, weiß man nicht. Der Anfang fast jeder Domestikation liegt im Dunkel der Geschichte. Es ist ganz grundsätzlich nicht klar, warum manche Arten domesiziert wurden, andere, sogar besser geeignete aber nicht. Das hängt wahrscheinlich mit den bereits erwähnten religiösen Gefühlen zusammen. Es ist jedenfalls nicht so, dass jemand planvoll hinging und sagte: jetzt domestiziere ich diese oder jene Art. Die Quellen geben darum meist erst dann Auskunft über die Nutzung eines Haustiers, wenn die Art längst als Haustier etabliert ist. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die planvolle Zucht des Karpfens, wie sie ab dem frühen Mittelalter in Klöstern betrieben wurde, ebensowenig „aus dem Nichts“ kam, wie die Zucht des Kaninchens; auf die interessanten Parallelen im Domestikationsprozess von Karpfen und Kaninchen weist Balon ausführlich hin. Der Haustierkarpfen oder Teichkarpfen ist ein hochrückiger Fisch. Verwildert er, so wird er wieder schlank – „Nudelholzkarpfen“. Aber man kann ihn immer noch leicht als Abkömmling von Haustieren erkennen, denn er hat, im Gegensatz zum „echten“ Wildkarpfen aus der Donau, einen deutlich erkennbaren Knick im Übergang zwischen Kopf und Rücken. Der wilde Urahn unseres Karpfen ist, so fürchtet Balon, in jüngster Vergangenheit ausgestorben, ein Schicksal, dass so viele wilde Urahne unserer Haustiere teilen.

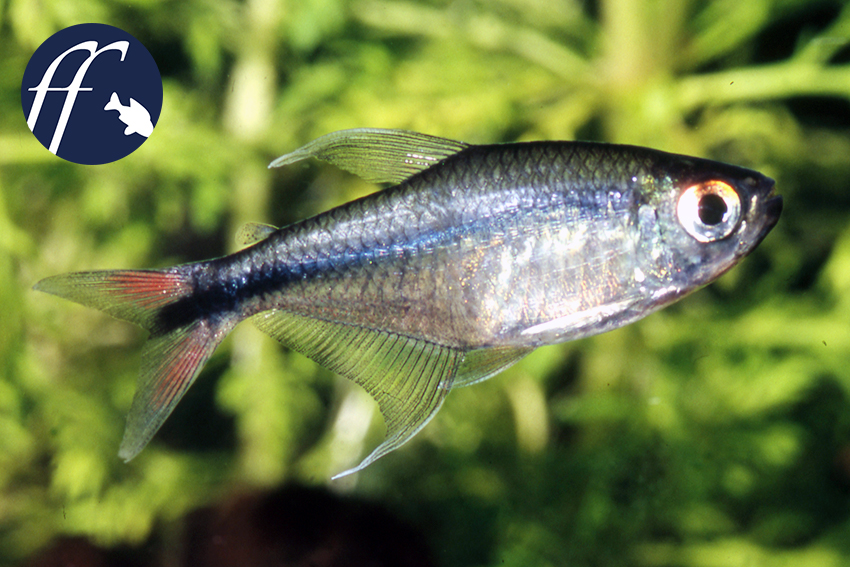

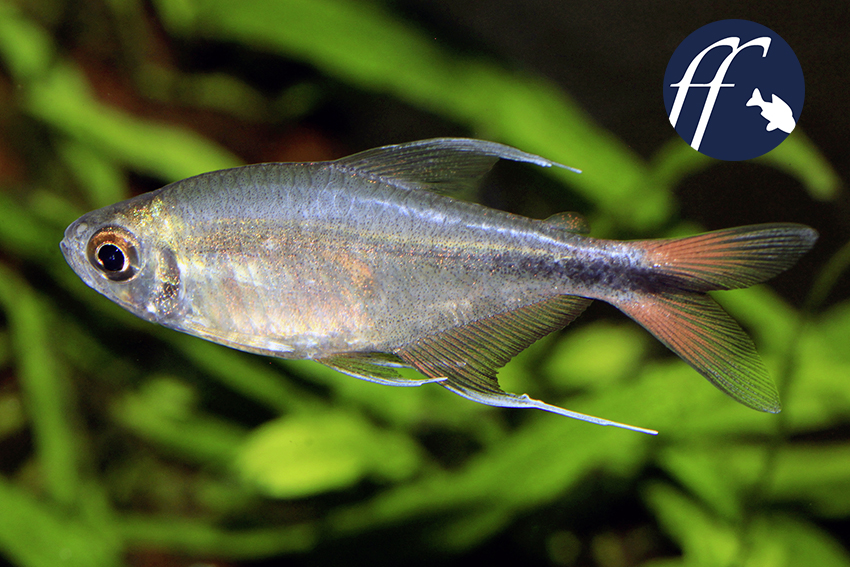

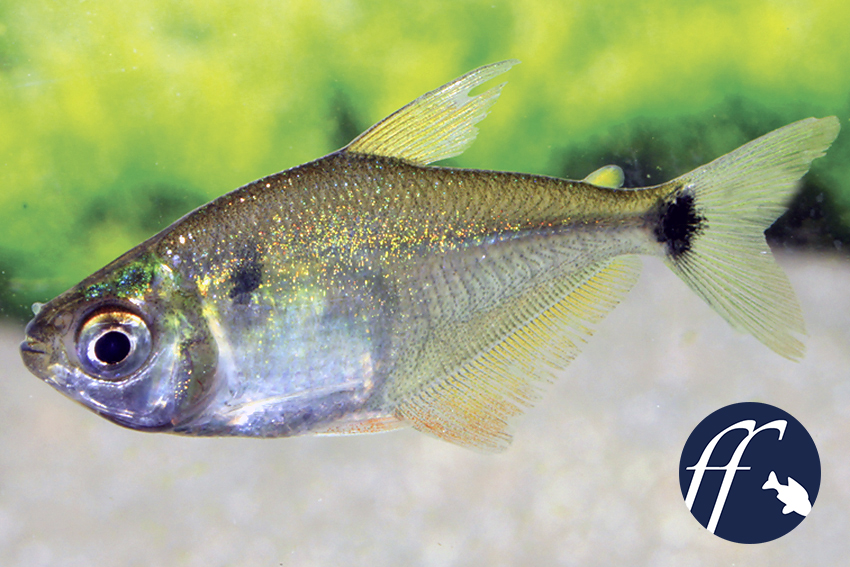

Seit mindestens 2.000 Jahren ist nun also der Karpfen im Prozess der Haustierwerdung. Die „Teichkarpfen“ gibt es seit über 1.000 Jahren, sie entstanden in etwa zeitgleich in Mitteleuropa mit dem Goldfisch, der in China aus einer Karauschen-Art (Carassius auratus) erzüchtet wurde. Irgendwann im Mittelalter entstanden auch erbfeste Stämme der Goldschleie (Tinca tinca) in Osteuropa und der Goldorfe (Leuciscus idus) in der Umgebung von Augsburg und Würzburg. Seit mindestens 200 Jahren gibt es Koi. In Bezug auf kultische Verehrung geniessen sicher die Koi heutzutage das allerhöchste Ansehen. Ihre Pfleger hängen oft geradezu leidenschaftlich an ihren Tieren. Aber auch der Brauch, an Weihnachten und/oder Silvester Karpfen zu verzehren ist ja nichts anderes als eine kultische Handlung. Und schon so mancher in der Badewanne aufbewahrte Karpfen wurde ausgesetzt statt aufgegessen, weil man sich an das Tier gewöhnt hatte und insgeheim glaubte, dass das eine gute Tat sei und Gutes Gutes hervorbringt.

Ob mit oder ohne Karpfen: ich wünsche Ihnen schöne und besinnliche Festtage und einen guten Start in das Neue Jahr!

Ihr

Frank Schäfer

Literaturzitat:

Balon, E. K. (1995): Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from Roman gourmets to the swimming flowers. Aquaculture, 129 (1): 3-48.

Und weiteren Lesestoff über Karpfen und Koi gibt es hier: https://www.animalbook.de/navi.php?qs=karpfen und hier: https://www.animalbook.de/navi.php?qs=koi

Anzeige