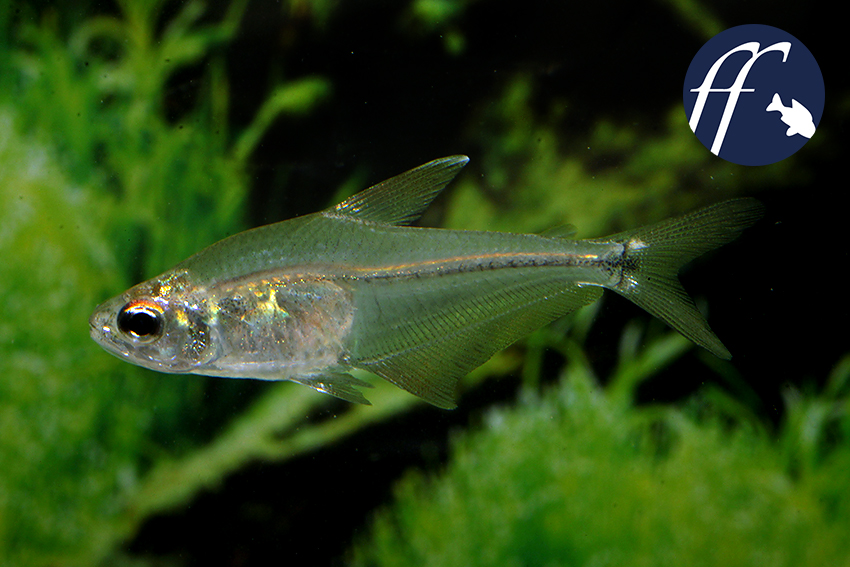

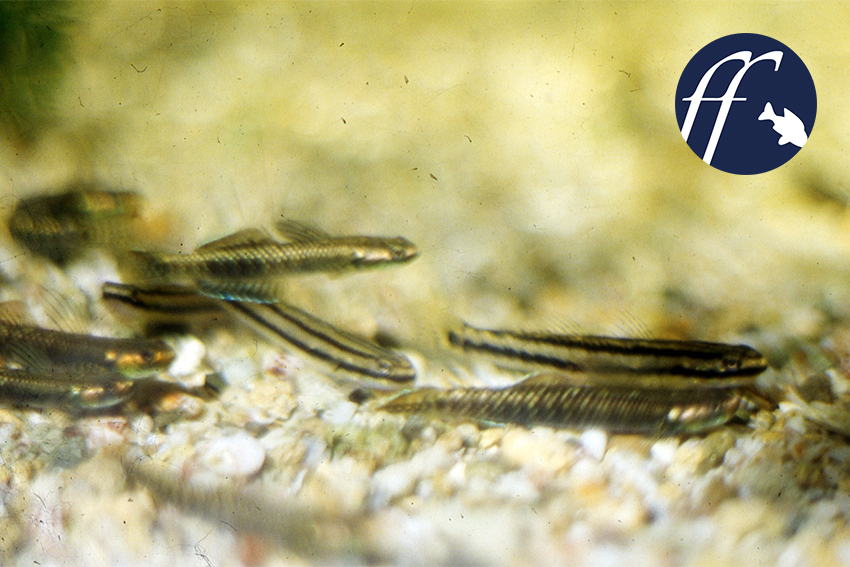

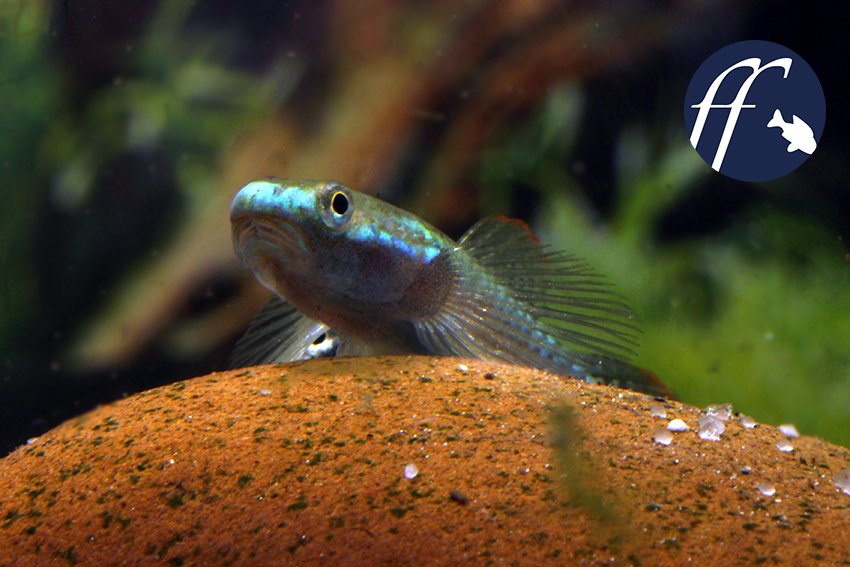

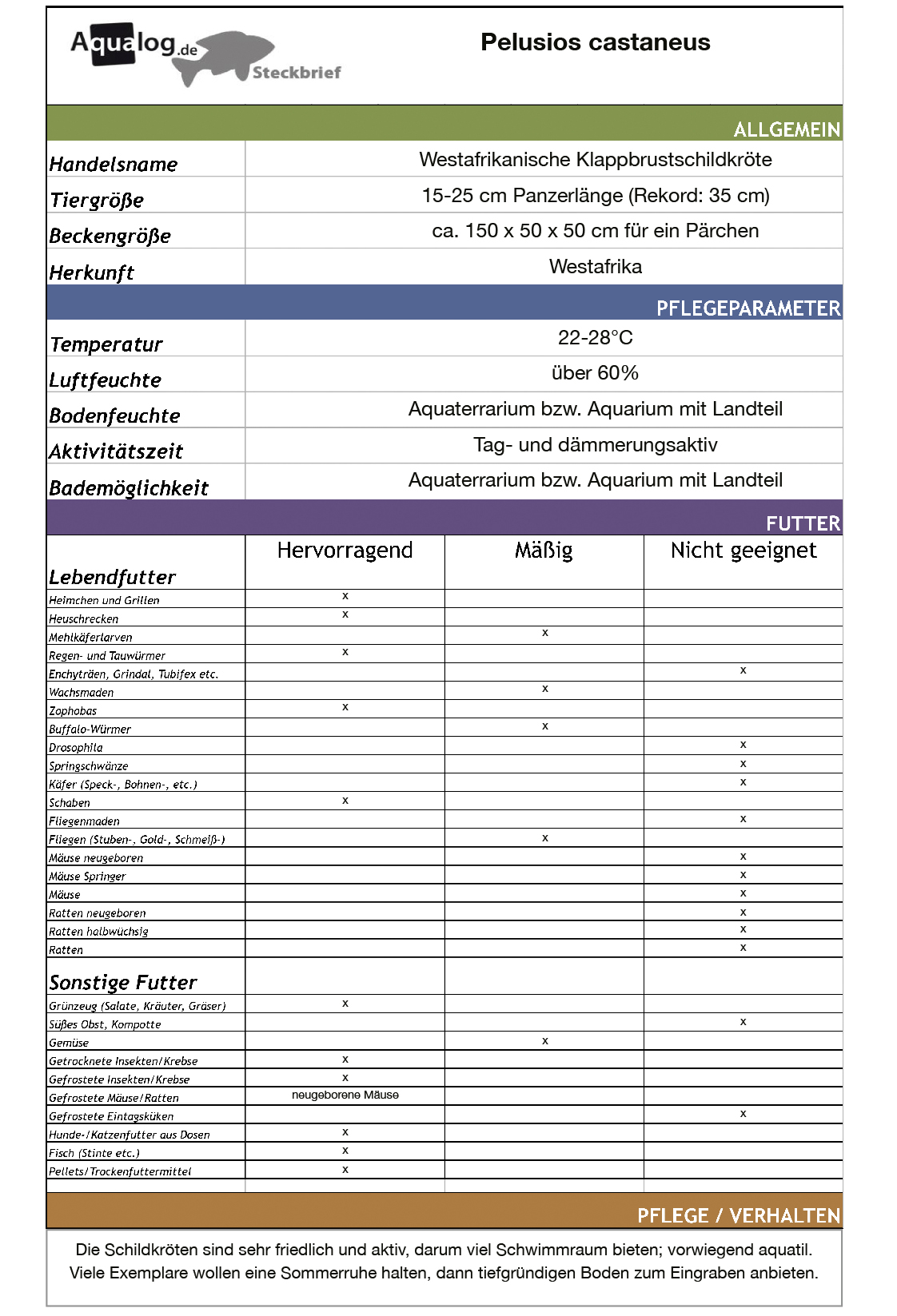

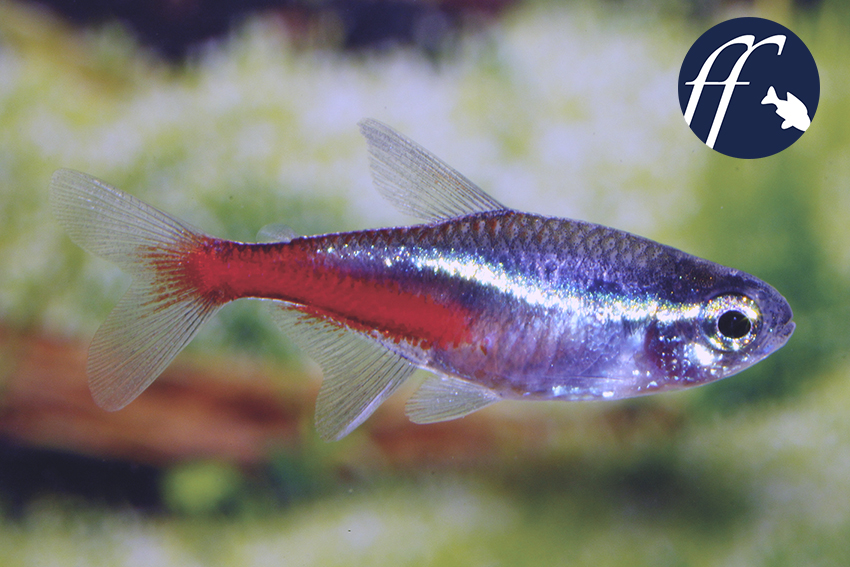

Man findet ihn in jedem Aquariengeschäft der Welt: den Neonsalmler, Paracheirodon innesi. Tausenden von Menschen verhilft er zum Lebensunterhalt, entweder, weil sie ihn züchten, oder, weil sie mit ihm handeln. Er steht für vieles, was die Aquaristik zu einer der schönsten Freizeitbeschäftigungen der Welt macht: Farbenpracht, spielerische Leichtigkeit der Unterwasserwelt, Frieden und Entspannung. Doch so alltäglich wie heutzutage war der Neonsalmler keineswegs immer…

Wenn man heutzutage nach Iquitos in Peru will, steigt man einfach in einen Flieger und ist nach wenigen Stunden komfortabler Reise dort. In den 1930er Jahren dauerte eine solche Reise nicht nur viel länger, nämlich einige Wochen, sondern war auch erheblich strapaziöser und mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Es gab kaum wirksame Medikamente gegen die mitunter tödlichen Tropenkrankheiten. Iquitos lag, man entschuldige die drastische Ausdrucksweise, am Arsch der Welt. Kein Wunder, dass dort keine Zierfischfänger unterwegs waren. Der Neonsalmler wurde nur durch einen Zufall entdeckt. Auguste Rabaut, Abenteurer und Naturaliensammler aller Art, war eigentlich Schmetterlinge sammeln, als eine Indiofrau ihn auf den Neonsalmler aufmerksam machte. Rabaut hatte genug Instinkt, hier ein Geschäft zu wittern.

Anzeige

Luxuriöser Fischtransport

Obwohl Rabaut kein Aquarianer war und nur über höchst provisorische Transportmöglichkeiten verfügte, gelang es ihm, 13 Neonfische lebend nach Paris zu der Firma Lepant zu schaffen, wo sie von J. S. Neel in Empfang genommen wurden. Neel erfand den Namen Neonfisch. Die Tiere wurden für unfassbare 6.500 $ an die Deutschen Hugo Schnell und Walter Griem nach Hamburg verkauft. Das war 1935. Fünf dieser Tiere wurden im Juli 1936 mit dem Zeppelin „Hindenburg“ für das Shedd Aquarium in Chicago in die USA geschickt. Nicht ohne Hindernisse, denn der Transport lebender Tiere an Bord eines Luftschiffes war verboten. Walter Chute vom Shedd hatte Fred Cochu mit der Aufgabe betraut. Der löste sie, indem er die Kanne mit den Neonfischen als „Fischkonserve“ deklarierte. Von den fünf Tieren kam nur eines lebend in Lakehurst an, dem Luftschiffhafen, an dem die „Hindenburg“ ein Jahr später, also 1937, explodieren würde. Hier wurde der Neonfisch mit großem Presserummel empfangen und ging mit einer eigens gecharterten DC-3 der TWA weiter nach Chicago. Der Transport kostete 3.000 $ und war wohl der teuerste Fischtransport aller Zeiten.

Ein Fisch wird “getauft”

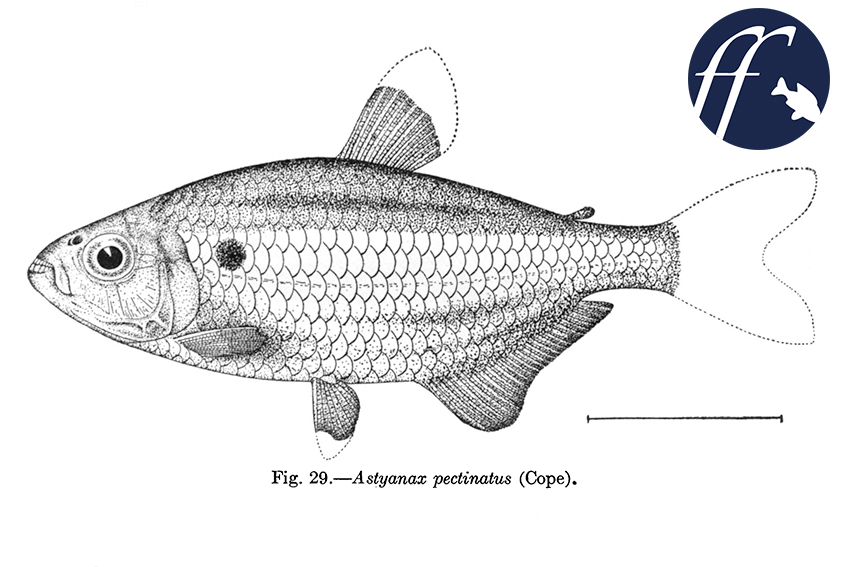

Doch der „letzte Mohikaner“ fand ein begeistertes Publikum und bekam endgültig seinen bis heute verwendeten Populärnamen: Neonsalmler. Wissenschaftlich beschrieben wurde der Neon 1936 von dem Amerikaner George Sprague Myers, einem der führenden Fischkundler seiner Zeit, der konservierte Tiere die er von William Thornton Innes III, dem Herausgeber der seinerzeit bedeutendsten amerikanischen Aquaristik-Zeitschrift, erhalten hatte. Innes wiederum hatte konservierte Tiere von Rabaut aus Paris mit der Bitte um Bestimmung erhalten. Es handelte sich also um Exemplare des Erstimportes. Myers benannte den Neon zu Ehren von Innes als Hyphessobrycon innesi. Der Fundort, den Rabaut selbstverständlich geheim hielt, wurde mit „Umgebung von Iquitos“ angegeben.

Wettlauf um einen Fisch

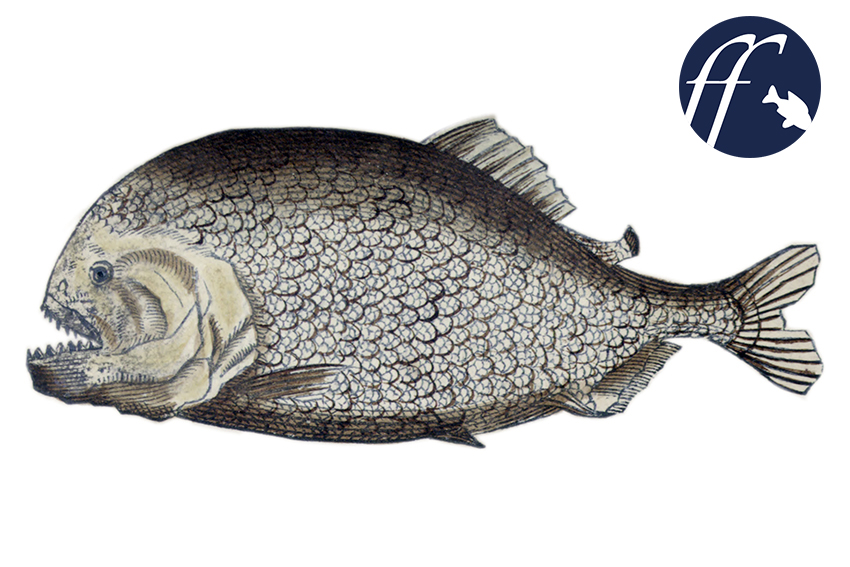

Es folgte ein Rennen. Jeder wollte diesen Wunderfisch haben. Der Import versprach gewaltige Gewinne. Und man ging davon aus, dass der Neon sich bald nachzüchten lassen und dann im Preis erheblich fallen würde. Nur die ersten, die ihn bekämen, würden ein großes Geschäft machen. Über diesen Wettbewerb wurde sogar zwei kleine Romane geschrieben: Werner Ladiges, Ichthyologe in Hamburg und langjähriger Mitarbeiter des Zierfischimporteurs „Aquarium Hamburg“, schrieb aus seiner Erinnerung die erregende Entdeckungsgeschichte des Neons auf: „Schwimmendes Gold vom Rio Ukayali“. Und Wolf Durian, der eines der schönsten Aquarienbücher aller Zeiten (Der See im Glas, 1951) verfasst hatte, widmete dem kleinen Juwel ebenfalls eine spannende Lektüre: „Die Glühköpfe“ (Hamburg, 1961) .

Die Deutschen gewannen übrigens das Rennen um den Neon…

Der Fisch will nicht schlüpfen

Doch der Neon erwies sich hinsichtlich der Zucht als eine schwer zu knackende Nuss. Die Fische laichten durchaus willig, doch die Eier entwickelten sich nicht. Dann kam der 2. Weltkrieg und die deutsche Aquaristik kam praktisch zum Erliegen und damit auch alle Zuchtversuche mit Neonsalmlern. Erst nach dem Ende des furchtbaren Krieges konnten sich die Aquarianer wieder Zuchtversuchen widmen. Man fand heraus, dass es die Kombination von sehr weichem Wasser (KH unter 0,3° dH), Huminsäuren, einem pH-Wert zwischen 6,2 und 6,8, relativ niedrigen Temperaturen (Laichtemperatur 23-24°C, Hälterungstemperatur 18-22°C) und Dunkelheit (der Laich ist äußerst lichtempfindlich) war, die für die erfolgreiche Zucht entscheidend ist. Stimmt auch nur einer der Parameter nicht, ist ein Zuchtversuch zum Scheitern verurteilt.

Händewaschen nicht vergessen!

Doch nicht nur die Bedeutung der Wasserchemie für die Fischzucht erlernte man am Neonsalmler. Ein Sporentierchen, Plistophora hyphessobryconis, der Erreger der gefürchteten und bis heute unheilbaren „Neonkrankheit“ (sie befällt auch eine ganze Reihe anderer Fischarten, jedoch sind Neons besonders empfänglich) raffte ganze Bestände der kostbaren Fischlein dahin. Dieses Sporentierchen befällt die Skelettmuskulatur, die daraufhin abstirbt. Es zeigte sich, dass peinliche Hygiene bei der Aufzucht der Neons einzuhalten war, wenn man dieser Seuche Herr werden wollte. Und so entwickelten die Aquarianer Pflegeprotokolle für die Aufzucht von Neonsalmlern (regelmäßiges Absaugen des Bodengrundes, häufige Teilwasserwechsel), durch die die Neonkrankheit in den Griff zu bekommen war. Solche Pflegemaßnahmen sind für Sie ganz selbstverständlich? Damals war es das noch nicht! Es gab damals durchaus noch viele Anhänger der Altwasseraquaristik, die jeden Tropfen gereiften Aquarienwassers für kostbar hielten. Dass wir heute so viele empfindliche Arten routinemäßig im Aquarium pflegen und züchten können verdanken wir ganz wesentlich den an dem Neonsalmler gemachten Beobachtungen und Erfahrungen.

Ungeklärte Familienverhältnisse

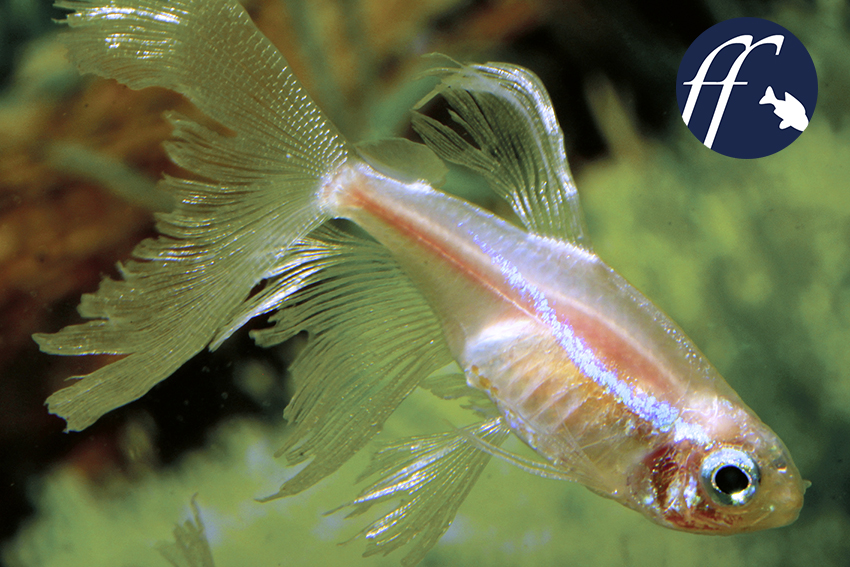

Wildfänge des Neonsalmlers kommen heutzutage kaum noch auf den Markt, 99,99% der gehandelten Tiere sind Nachzuchten. Dabei hat man in der Zwischenzeit sogar neue Vorkommen des zierlichen Tieres entdeckt. Außer den klassischen Fundorten am Ucayali sind auch Fangplätze am Rio Purus und am Rio Putumayo bekannt geworden. Ob diese bis zu 1500 km voneinander entfernten Populationen genetisch unterschiedlich sind, wurde bislang nicht untersucht. Es ist aber zu vermuten, denn in den letzten Jahren ist eine ganze Reihe von auffälligen Zuchtformen beim Neonsalmler entstanden, wie der „Diamondhead“, der ein leuchtendes Köpfchen und eine Ausdehnung der Rotfärbung des Bauches in den Rücken aufweist. Oder die goldfarben-transparenten Lutinos, die fast wie Geisterfische wirken. Diese Zuchtformen wurden auch bereits auf schleierflossige Tiere gezüchtet, deren Ursprung wohl in den 1980er Jahren liegt, was jedoch leider (wie von so vielen Zuchtformen) nicht in der Literatur dokumentiert ist. Jedenfalls ist ein gehäuftes Auftreten solch ungewöhnlicher Abweichungen oft ein Anzeichen dafür, dass verschiedene Arten, Unterarten oder Populationen gekreuzt wurden.

Anzeige

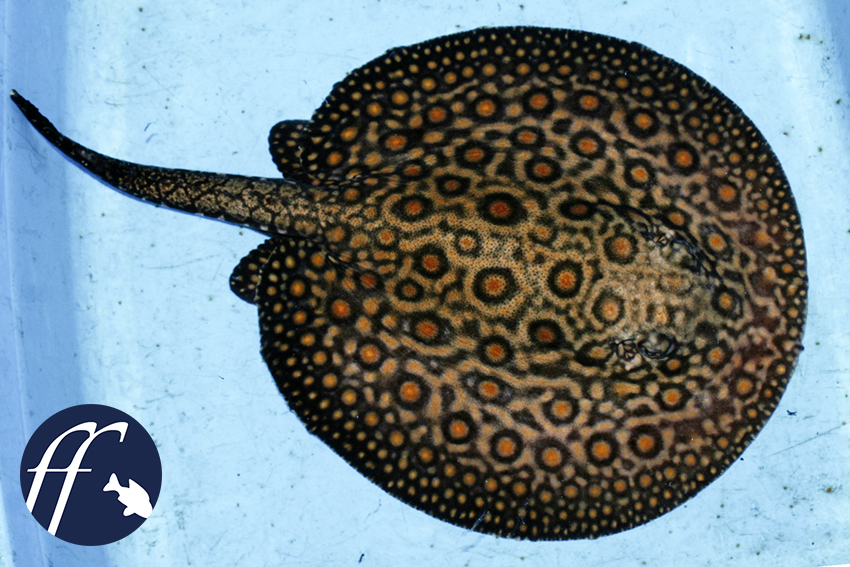

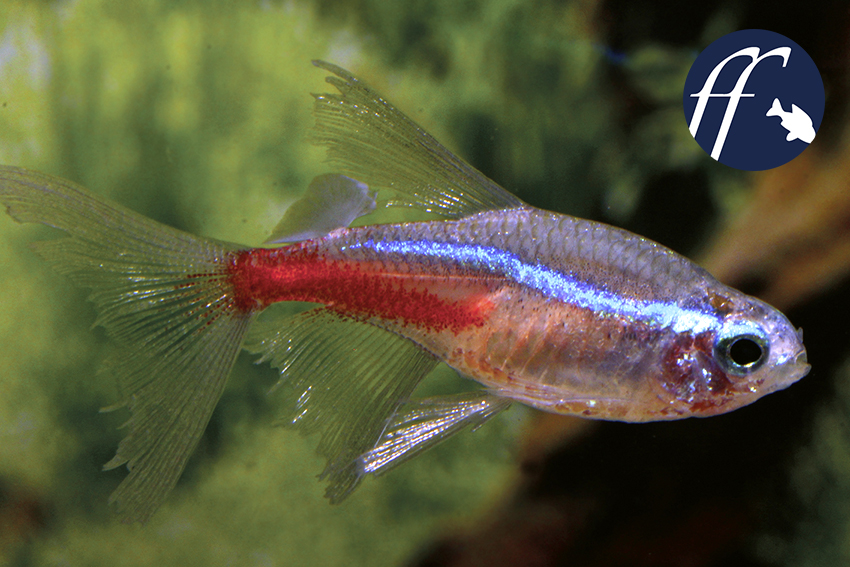

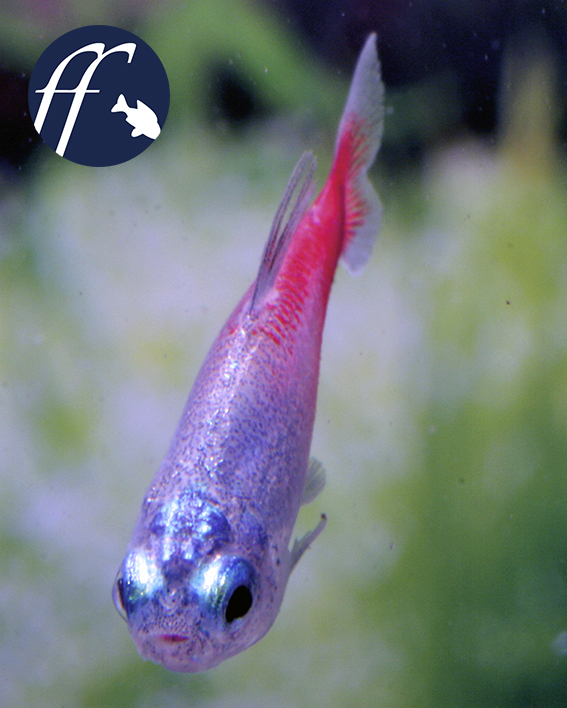

Ein “goldiger” Parasit

Keine Zuchtform und nur als Wildfang erhältlich ist der Goldene Neon. Die Goldstaubkrankheit ist eine Hautreaktion auf die Infektion mit den Larvenstadien parasitischer, wirtswechselnder Saugwürmer (Metacercarien). Viele Salmler bekommen das. Die Infektion an sich ist harmlos, vermutlich werden aber die goldfarbigen Fische leichter Opfer von fischfressenden Vögeln, den Endwirten der Würmer. Die Nachkommen von Gold-Neons sind immer Normalfarben, da sie ja nicht mit den Metacercarien infiziert sein können. Dazu müssten sie den Kot infizierter Vögel fressen, der Aquarianern aber nicht zur Verfügung steht. Darum kann man bei Gold-Neons immer davon ausgehen, dass es sich um Wildfänge handelt. Die goldenen Tiere behalten diese Färbung zeitlebens, sie sind durch die eingekapselten Metacercarien in keinster Weise behindert und können genauso alt werden, wie normalfarbige Artgenossen.

Dieser Fisch ist einfach verführerisch

Die Welt hat sich seit der Entdeckung des Neonfisches verändert. Iquitos besitzt einen internationalen Flughafen. Der Neonsalmler wurde in eine andere Gattung überführt und heißt jetzt Paracheiroden innesi. Die Aquarienkunde hat einen Wissensstand erreicht, dessen Ausmaß man sich in den 1930er Jahren nicht hätte träumen lassen. Doch eines hat sich in den 88 Jahren seit der Entdeckung des Neonfisches nicht geändert: er ist und bleibt einer der schönsten Fische der Welt und zahllose Aquarianer kamen durch den Wunsch, solche Juwelen bei sich zuhause zu pflegen zum Hobby. Hoffen wir, dass es noch lange so bleibt!

Frank Schäfer

Literatur:

Durian, W. (1951): Der See im Glas. Ein Aquariumbuch für Jung und Alt. Schmidt, Berlin

Durian, W. (1961): Die Glühköpfe. Kinderbuchverlag, Berlin

Ladiges, W. (1973): Schwimmendes Gold vom Rio Ukayali. Wuppertal, 85 pp.

Voigt, W. (2005): Auguste Rabaut. Das Aquarium 428: 4-5

Warecka, W. (o.J.): Bunte Amazonienser erobern die Welt. Kataloge des OÖ. Landesmuseums. Neue Folge Nr. 61: 495-498